- MEBT/MEBO10年发展概况与21世纪的任务 ——写在《中国烧伤创疡杂志》创刊10周年之时

-

目录

- 1999年《中国烧伤创疡杂志》总目录1~4期(总38~41期)

- 贺《中国烧伤创疡杂志》创刊十周年

- 发扬特色 再创佳绩 贺《中国烧伤创疡杂志》创刊十周年

- MEBT/MEBO10年发展概况与21世纪的任务 ——写在《中国烧伤创疡杂志》创刊10周年之时

- 伤口愈合研究的世界趋势 ——参加新加坡伤口愈合学会成立暨学术研讨会

- MEBT/MEBO技术的“德源资产”透析

- 预构皮瓣的研制及其进展

- 严重烧伤病人的营养支持护理

- MEBO治愈APC过敏性剥脱性皮炎(附2例报告)

- MEBO治疗特发性阴囊坏疽(附2例报告)

- 湿润烧伤膏贴片贴补治疗鼓膜穿孔

- MEBO治疗老年慢性顽固性皮肤溃疡的临床体会

- 传统包扎疗法与MEBT/MEBO治疗移植皮片脱落创面对比分析

- MEBT/MEBO、干性暴露和半暴露疗法对面部Ⅱ度创面的疗效观察

- MEBO治疗烧伤后感染创面的体会

- MEBT治疗396例手烧伤的临床分析

- MEBT/MEBO在特重度烧伤并严重腹部创伤中的应用

- MEBT治愈18例特重度烧伤患者抗菌药物应用体会

- 烧伤创面在MEBT治疗中的临床表现和应对处置

- MEBO保护烧伤创面的病理观察

中国人民解放军一三九医院(253002) 张向清

《中国烧伤创疡杂志》是国家卫生部主管的国家一级医学专业学术期刊。自1989年11月“创刊号”与读者见面至今,她以季刊形式连续出版10周年了。过去10年里,在徐荣祥主编的组织领导下,经编委们共同努力,《中国烧伤创疡杂志》始终不渝地忠诚贯彻和执行办刊宗旨,积极宣传、报道有关烧伤湿润暴露疗法(Moist Exposed Burn Therapy, MEBT)和与之相匹配的湿润烧伤膏(Moist Exposed Burn Ointiment, MEBO),治疗各类体表烧伤、创疡、及相关疾病所取得的经验,成效十分显著。

众所周知,MEBT/MEBO是我国年轻烧伤学者徐荣祥教授发明的顺应生命规律的全新烧伤治疗方法,是根据中国传统医学理、法、方、药辩证规律所产生的,故称之“中国烧伤创疡医学”。该技术的学术关键在于把烧伤组织立体式暴露在生理湿润环境内,顺其发病规律,自然再生、修复(中国烧伤创疡杂志‘下同’1989,1:4)。由于它从理论和实践上都打破了“干燥-结痂-植皮”的传统治疗常规,故在新疗法问世之时,引起传统疗法某些学者的争议是必然的。10年来,我们一直本着“百花齐放,百家争鸣”的双百方针,充分发挥各家医学所长,从各方面研究、探讨和总结交流烧伤创疡及相关疾病的治疗经验和学术进步,以促进“烧伤创疡医学”的发展,保障卫生部“十年百项成果推广计划”的顺利实施。本人受杂志社编辑部的委托,在浏览了该刊发表的全部文章和通读了重要论著性文章的基础上,从MEBT/MEBO10年的学术发展和下个世纪的任务方面进行了总结。目的在于认真地回顾过去,客观地展望未来,坚定不移地推广和发展这项全新技术,期望在进入下个世纪不长的时间内,能全面推广应用烧伤湿性疗法为人类健康服务。

一、论文计量分析

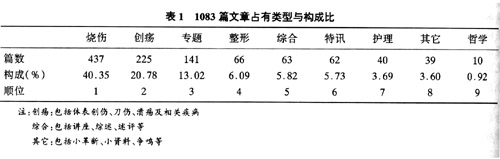

(一)文章类型与构成

《中国烧伤创疡杂志》自创刊号至1999年第二期,共出版39期(不含论文汇编),刊登各类文章1083篇。根据杂志文章目录分类,将各类文章的占有类型及构成汇于表1中(见表1)。

由表1看出,烧伤和创疡论文占有率(构成比)分别为40.35和20.78%,两者合并占有率为61.13%;围绕烧伤创疡医学所进行的专题研究论文位居第三(13.02%),即1083篇文章中三分之二以上(74.15%)属于烧伤、创疡论文。由此说明,《中国烧伤创疡杂志》10年来在总结和完善“中国烧伤创疡医学”方面做出了卓越贡献。但同时也看出,分析、阐明MEBT/MEBO学术的哲学文章显得不足,这将作为今后充实完善杂志论文内容的努力方向。

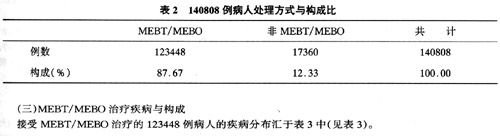

(二)病例处理方式与构成

根据原文内容,明确处理方法的病人共计140808例(同一单位两篇以上论文者可能有病例重复使用现象)。若以是否采用MEBT/MEBO划分,87.67%的病人采用了该疗法,非MEBT/MEBO治疗者仅占12.33%(表2)。说明我刊始终把总结、报道MEBT/MEBO这项前所未有的新技术放在了头等位置。

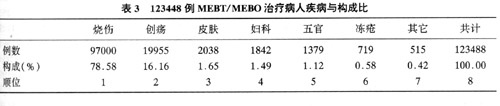

(三)MEBT/MEBO治疗疾病与构成

接受MEBT/MEBO治疗的123448例病人的疾病分布汇于表3中(见表3)。

表3说明,接受MEBT/MEBO治疗病人仍以烧伤居首位,占总例数的78.58%,即接近五分之四的病例为烧伤病人。创疡为第2位(16.16%),其它依次为皮肤、妇科、五官、冻疮及非体表疾病和接受MEBO系列药物治疗病例。同时说明,除烧伤、体表创伤、溃疡是MEBT/MEBO的最佳适应证之外,通过10年的临床实践,其适应证已扩大到皮肤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科某些疾病及冻疮等疾病的治疗。由于屡屡奏效,与烧伤创疡相关的疾病采用MEBT/MEBO技术治疗者正在逐年上升,其经验丰富、可贵。

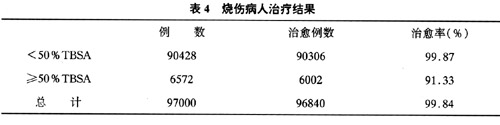

(四)MEBT/MEBO与烧伤治疗水平

接受MEBT/MEBO技术治疗的烧伤病人共97000例,治愈96840人,总治愈率为99.84%。若以50%TBSA(体表面积)为界,划分为小于50%和大于或等于50%TBSA两组,小于50%TBSA者共90428人,治愈90304人,治愈率为99.86%;大于或等于50%TBSA者共6572例,治愈6002例,治愈率91.33%(见表4)。无论从总治愈率还是从50%以上大面积烧伤治愈率分析,MEBT/MEBO的治疗水平已处于国内乃至世界领先水平。

(五)非MEBT/MEBO治疗病例统计

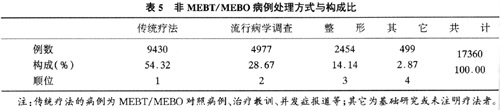

10年来,《中国烧伤创疡杂志》除及时宣传、报道MEBT/MEBO技术发展状况之外,还刊登了一些非MEBT/MEBO方面的文章,其中所涉及的病人共17360例,并将其处理方式汇于表5中(见表5)。

表5统计了非MEBT/MEBO处理病人17360例,根据原文资料分析,其存在形式主要是同MEBT/MEBO治疗的对照病例(54.32%);一般的流行病学调查为第2位(28.67%);整形病例居第3位(14.14%);专题研究等形式所涉及的其它病例为2.87%。传统疗法中的病例除作为MEBT/MEBO对照之外,还有部分病例以治疗教训、并发症分析等形式出现。整形部分包括手术整复及采用美比欧疤痕平治疗者。

二、对大宗烧伤临床资料的评价

根据39期所刊登的437篇MEBT/MEBO烧伤论文内容,把一篇论文报道病例数超过1000例者视为大宗临床资料,共计13篇。以论文发表时间先后为序,依次为张林祥、杨克非“烧伤湿润暴露疗法2076例临床调查报告”(1989,创刊号:22);杨克非、杨军等“1567例烧伤病人应用湿润暴露疗法临床分析”(1991,1:25);赵俊祥、杨国明等“烧伤湿润暴露疗法治疗1003例烧伤临床分析”(1992,1:36)以及乔海滨(1994,3:29)、魏玉云(1996,1:32)、王合珍(1996,1;27)、赵俊祥(1998,4:24)、肖新民(1998,4:26)、王洪(1998,4:27)、惠雷(1998,2:28)、须德高(1998,4:30)、沙广新(1998,4:31)、周保国(1998,4:35)等。通过对上述13篇论文的认真学习,总的认为文章结构组织严谨,内容真实,占有材料可靠。以总治愈率为例,分别在94.36%~99.80%之间(单纯中小面积资料不在其内)。止痛效果及减轻病人痛苦程度的作用显法优于传统疗法。据此说明,MEBT/MEBO疗效确切,而且具有较强的再现性。

值得提出的是,张林祥、杨克非的论文是在“创刊号”上发表的,这正是MEBT/MEBO技术在国内刚刚起步的时候。两位多年采用传统疗法的老专家,在当时能逆水行舟,对徐氏学说有如此先见之明,不能不说他们的年事虽老,但预见事物发展的眼光仍是敏锐的。他们的举动不仅对国家卫生部1991年9月1日下发的《关于在全国推广“烧伤湿润暴露疗法”及“湿润烧伤膏”》的决策产生了较深影响,更重要的是他们对“烧伤治疗学术的伟大历史性转折”这一革命性学术进步在思想上、行动上产生了真正的转折。无疑,他们的先觉和行动对年轻学者,对所有后来产生转变与实施MEBT/MEBO技术者们,都是一种无声的呼唤。因此,在《中国烧伤创疡杂志》创刊10周年到来之际,我们要赞扬他们在推广MEBT/MEBO技术和启动卫生部“十年百项计划”的实施工作中所做出的巨大贡献。

说到老专家改弦易辙的行动,还有马恩庆教授。他是湖南医科大学烧伤外科教授,对烧伤学术造诣很深,同时对MEBT/MEBO技术的认识、推广以及基础研究等方面,都为我们做出了榜样。徐荣祥教授曾这样评价我们的老专家:一个学术思想的改革、医疗技术方法的创新并不是简单的事情……有些人并不像现在我们的老专家张林祥、杨克非、马恩庆、张向清等教授思想观念那么好,学术意识那么强,造诣那么深(1997,3:33)。关于马恩庆教授的贡献将在“烧伤感染”及有关章节中介绍。

“烧伤湿润暴露疗法治疗1003例烧伤临床分析”是赵俊祥、杨国明两位中青年学者90年代初所作(1992,1:36)。他们总结了河南南石医院烧伤中心1987年12月~1990年10月,近3年时间采用MEBT/MEBO所治疗的1003例烧伤病人的临床经验。其中重度与特重度烧伤386例(38.5%),而烧伤面积超过50%TBSA或属于特重度的小儿烧伤118例(11.8%)。全组共治愈977例,总治愈率97.41%。编辑部根据原文所提供的资料,计算了该组病人的半数致死烧伤面积(LA50)为82.11%TBSA。即南石医院在80年代末和90年代初,MEBT/MEBO救治烧伤水平为:当烧伤面积达到82.11%TBSA时,其死亡概率为50%。最近国内资料记载,半数致死烧伤面积为75.93%TBSA,文章作者同时指出:就国内范围来说LA50已达到75~80%TBSA以上(黎鳌主编,烧伤治疗学.人民卫生出版社,1995;2)。MEBT/MEBO为何能在南石医院取得如此好效果,除了徐荣祥教授的亲临指导以外,大概还与中青年学者不牵挂传统疗法,锐意进取MEBT/MEBO新技术有直接关系。三、改善淤滞带的研究

深度烧伤创面必然出现由表入里的三个病理区带:表层(或中心区)为坏死区,是不可逆的;底层(或周边区)是充血带,为炎症反应带;以上两个区带之间的区域为淤滞带。基于以上病理改变,烧伤创面的治疗关键不仅是阻止淤滞带向充血带方向发展,更重要的是通过有效地方法治疗使其缩小并完全恢复,这也是MEBT/MEBO技术设计的根本原理。徐荣祥教授通过兔耳烧伤微循环变化的实验研究证实(1994,4:42),传统干性暴露疗法的微循环变化规律:伤后即刻淤滞带与充血带微血管收缩,毛细血管血流增加;至伤后30分钟,血管模糊不清,组织水肿明显;伤后3天,创面变为干燥,末梢微血管大部分淤滞、血流减少、血管数目减少;伤后10天,伤区几乎全部坏死,仅1例恢复(1/7)。MEBT/MEBO治疗组:伤后10分钟之内的变化与传统治疗组相似,但此后的组织水肿和血管模糊改变迟于传统治疗组;伤后3天,创面湿润,末梢血管大部分仍处于流动状态,流动的真毛细血管增多,中心区微血管血流正常,未见淤滞带微血管网形成,但真毛细血管及血流健存;伤后10天,大部分创面愈合(6/7)。

目前认为,淤滞带进行性损伤需经历真皮缺血、血液凝固和阻塞血管等几大变化过程。其原因是多方面的,与血管痉挛、血液流变学异常、氧自由基和嗜中性粒细胞粘连等有关。徐荣祥很早就提出,烧伤创面淤滞带的扩大不仅限于局部,全身也是如此。由于局部血凝机制、血管架构及血液浓缩等改变,造成全身微循环进行性血栓形成。局部与全身变化可互为因果,王广顺等通过“兔烧伤MEBO治疗对血液流变学的研究”(1993,4:30),证实了徐氏的上述见解。兔背部10%TBSAⅡ度烧伤,若单纯采用干燥暴露方法处理,血液的表观粘度和血浆粘度均高于MEBO治疗组,且有统计学意义。MEBO治疗组,上述指标仅于伤后24小时升高,伤后2、3、6天与非烧伤动物无统计学差异。据此说明,采用MEBO治疗,药物虽然用于局部,却改善了全身微循环指标(血液流变学),从而又促进了烧伤局部组织的恢复。

最近,第一军医大学晏泽等动物研究证实(1998,4:21),兔背部Ⅲ度烧伤早期,MEBO治疗组与传统干燥暴露疗法组创面淤滞带区微循环血液都出现急剧下降,2小时降至最低值。所不同的是传统疗法在伤后各时相(5min~72h)的血流量下降幅度均显著大于MEBO治疗组(p<0.01)。淤滞带氧自由基产物丙二醛(MDA)含量:伤后4小时两组均出现上升,但MEBO组很快转为下降,至伤后24小时接近伤前水平;传统疗法组持续居高不降。淤滞带含水量:伤后4和48小时虽然都高于伤前,但MEBO上升程度不及传统疗法组明显。由此可反映出两组毛细血管通透性和组织水肿程度的差异。伤后14天,传统疗法淤滞带坏死面积为20.96±3.1mm2,明显大于MEBO治疗组(8.38±1.78mm2),组间有非常显著性差异。作者认为,MEBT/MEBO可改善创面淤滞带的微循环状态,减轻烧伤早期所发生的局部进行性损害。

以上各项研究结果足以说明,MEBT/MEBO具有改善烧伤淤滞带的作用,为MEBT/MEBO的临床治疗效果和MEBO的作用原理提供了充足的理论依据。四、Ⅲ度烧伤与“药刀结合”及“耕耘疗法”

(一)Ⅲ度烧伤创面的处理

关于Ⅲ度烧伤创面的处理方法,徐荣祥早在80年代中、末期“烧伤湿润暴露疗法”学习班及讲议中均作过明确阐述(1989,1:9):Ⅲ度烧伤创面,因皮肤全层坏死而非同于深II度烧伤,传统的治疗方法是手术切除烧伤的坏死组织,而后植皮治疗,别无它法。这大概也是多年来无人对此再进行深入研究的缘由。徐氏通过临床实践发现,按统用临床诊断标准确诊为Ⅲ度的烧伤创面,在经过MEBT/MEBO治疗、脱痂,有脂肪层损伤的浅Ⅲ度烧伤创面却完全愈合了。对此,他又进行了深入细致的研究。经组织学鉴定认为,人的小汗腺20%存在于皮下组织中,汗腺上皮可通过创面培养生长,并覆盖创面,可不需植皮治疗。同时认为,小面积深Ⅲ度烧伤创面应用该项技术治疗,也可通过创缘上皮蔓延愈合。然而,大面积深Ⅲ度烧伤创面尚需配合植皮手术治疗。由此可见,某些人认为徐氏疗法治疗Ⅲ度烧伤创面不需植皮的说法是对MEBT/MEBO的一种误解,或是一种偏见。事实上,那些认定需要实行手术切痂植皮的浅Ⅲ度创面,经过MEBT/MEBO治愈的例数已是数不胜数,而这些病例都具有较系统的临床资料或影像证据,如萧摩所报道的“MEBT/MEBO促进深度烧伤创面再生修复的治疗经验”(1999,1:18)。肌层已损伤的深Ⅲ度烧伤临床处理难度较大。徐荣祥主张先用MEBT/MEBO将坏死层液化、排除,最大限度地保留皮下组织,然后再行植皮手术覆盖创面。同时指出,用药物液化替代手术切痂疗法的目的在于避免手术误伤皮下组织(1997,3:8)。实践证明,采用这种方法处理的病人愈后局部比较丰满,也优于传统切痂植皮疗法。

处理浅Ⅲ度与深Ⅲ度创面还有一个关键性问题,就是早期解除坏死皮肤对深部组织的压迫,以保护坏死的皮肤全层。全层皮肤组织烧伤后,由于真皮中的纤维结构受到破坏,其伸缩性丧失;又因皮下组织渗出是进行性增加的,所以皮下组织的液压也会因之而增加。张向清的基础研究证实(1995,1:13),Ⅲ度环形焦痂处的皮下组织液压可高达35cmH2O以上,甚至会导致肢(指)体远端血运障碍,或限制颈、胸部的扩张度。徐荣祥主张要早期解除坏死皮肤对深部组织的压迫,包括耕耘疗法,以最大限度的促使皮下组织中皮肤信息组织转化,以培育出新生皮岛组织(1997,3:9)。

(二)“药刀结合”及“耕耘疗法”

关于MEBT/MEBO技术对大面积Ⅲ度创面的处理,徐荣祥早在“创刊号”(1989,1:9)中分析了Ⅲ度烧伤创面局部基本变化之后指出:大面积Ⅲ度烧伤尚须配合植皮手术治疗,同时通报了南阳烧伤中心对Ⅲ度创面坏死组织的处理方法所进行的大胆尝试。他们在坏死层上用手术刀将坏死组织切成多条刀口,这样有利于发挥药物的液化作用和提高疗效。1990年初赵俊祥等在“湿润暴露疗法治疗四例特大面积烧伤体会”一文中(1990,1:18)正式提出,“借助刀力、分批多次切除坏死组织”的方法。翌年,杨克非在经过大量临床实践之后,提出了Ⅲ度创面采用“药刀结合”的新概念(1991,1:25)。杨氏认为,Ⅲ度创面的处理效果单纯应用MEBO不如药刀结合好,所谓药刀结合就是药借刀力、刀促药力、药刀结合、快速清除Ⅲ度坏死组织。由于该方法对Ⅲ度创面的处理确实有效,达到了无损伤的保护有生机组织、加速坏死组织液化的目的,故他的“药刀结合”论文很快成了同道们的借鉴之作。1992年,赵俊祥、杨国明等在“湿润暴露疗法配合耕耘疗法治疗浅Ⅲ度烧伤创面103例临床报告”(1992,4;31)中正式推出了“耕耘疗法”这一专用术语,初始方法是用手术刀做“井”字形划痕,后来又研制出与之匹配的“耕耘刀”。采用这种方法的目的是尽快发挥药物在Ⅲ度烧伤创面上的作用,为Ⅲ度创面创造一个良好的液化环境,最大限度地抢救间生态组织。由于该方法设计合理,同样也成了同道们的借鉴之作,且在处理Ⅲ度创面中起到了举足轻重的作用。1997年6月23日,徐荣祥在“烧伤学科带头人高级学术研修班”上对上述方法作了充分肯定。他说,Ⅲ度烧伤创面深型,如像治疗深II度那样的方式治疗常达不到理想的液化效果,即很难启动水化反应、酶解反应、酸败反应及皂化反应。所以要采用耕耘疗法和其它方法配合。对于肌肉层损伤的Ⅲ度创面,可切除大部分坏死组织层,创面用MEBT/MEBO,培养肉芽组织,种植皮肤细胞,封闭创面(1997,3:44~45)。五、抗炎与防治感染作用的临床与实验研究

(一)抗炎作用

烧伤组织的炎症反应与细菌感染本是两个概念,但常被某些人误解为一回事。徐荣祥在讨论“MEBT/MEBO抗炎作用及原理”一文中(中国烧伤创疡学11页)这样认为:烧伤的主要发病之一是炎症,但多年来人们一直只顾研究‘细菌损伤’忽略了炎症反应,所以目前也缺乏对抗烧伤炎症反应的方法及药物。从炎症角度分析,烧伤创面本身就是一个“感染创面”,但不等于创面已发生了感染。徐氏这一见解与目前对烧伤脓毒症的认识十分相近。研究证实,脓毒症的本质是机体对炎性物质的反应,这些物质包括肿瘤坏死因子、白细胞介素、血小板激化因子、前列腺素、白细胞三烯以及氧自由基等。上述物质如不及时清除,最终会导致广泛性内皮炎症、凝血障碍、血管张力异常及心肌抑制等。细菌虽是启动上述因素发生连锁反应的主要物质,但不是唯一物质,创伤、热损伤、休克等各种打击均可直接启动炎性因子的连锁反应。炎症反应一旦被启动,而不再依赖于感染因素是否存在,可自行延续下去,导致机体发生多方面损伤,其表现与细菌启动的后果完全相同。

MEBO中含有天然β-谷甾醇,局部应用可产生良好的抗炎作用。其作用机理与糖皮质激素相似,通过降低毛细血管通透性、减少充血、渗出,达到抑制炎症反应的目的。从分子药理学角度分析,β-谷甾醇能与炎性因子结合成中间过度因子,从而消除炎性因子的作用,同时也可抑制细菌生长繁殖(1997,3:40)。此外,MEBO中的另一个抗炎物质是黄芩甙,它的抗炎作用是通过对抗肾上腺素、去甲肾上腺素、儿茶酚胺作用而实现的,可阻断β1β2受体,同时也可消除超氧化合物,减轻应激和炎症反应。关于MEBO清除氧自由基的研究已被晏泽的动物实验证实(1998,4:21),经过MEBO治疗的烧伤创面组织中,丙二醛(MDA)含量明显低于干性暴露治疗组。

(二)防治感染作用

徐荣祥在“烧伤治疗学术的伟大历史性转折”学术报告中指出:烧伤环境污染主要指空气中细菌的侵犯,故不能否认MEBT的药物外层会粘附大量环境中的细菌。但是因为药物层不含水、不含氧气,使需水、需氧菌不能繁殖;若厌氧菌落于创面上,蜡膜又会暂时将其隔离于空气中,从而受到氧化和生长抑制(1989,1:9)。徐氏研究曾证实:将同一深度的创面分为两个区,并且都接种绿脓杆菌。一个区保持创面湿润包扎,另一个区行湿润暴露疗法。第2天发现,包扎敷料上有绿色液体渗出,创面呈感染征象。进而说明,包扎区的药物会被敷料吸收,接种的细菌直接与创面坏死组织接触,并生长繁殖;湿润暴露用药区,接种的细菌虽然也粘染于药层,但被药物抑制了生长繁殖能力。这一发现的有关机理有待进一步研究。

首先对MEBT/MEBO技术进行防治细菌感染研究的学者是湖南医科大学马恩庆教授,他对该疗法的抑菌作用连续地进行过多次临床和实验研究(1990,1:25)。临床研究认为,MEBO对绿脓杆菌有一定抑菌作用(创面培养阳性率仅占17.7%);同时指出对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌作用欠佳,但创面培养阳性者均未发生败血症。他认为MEBO系类脂性油剂,具有良好地引流作用,不利于这些细菌生长繁殖。随后,马教授又指导其研究生陈晓武对MEBO与SD-Ag霜及热烘暴露疗法对绿脓杆菌感染的控制进行了对比研究(1990,3:29)。结论是MEBO抑制绿脓杆菌生长的作用程度与目前公认的强效剂SD-Ag相似,对烧伤创面绿脓杆菌侵袭性感染有同等控制作用。与此同时,林增亚等对MEBO抑制绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌生长的研究证实(1990,1:55),病人入院时上述三种优势菌的创面感染率分别为80.76、84.61、92.30%,MEBO治疗4、7、10天培养结果:绿脓杆菌的感染率依次递减为53.84、19.23与0%;金黄色葡萄球菌为61.53、26.92和15.38%,大肠杆菌为65.38、34.61、26.92%。上述研究说明,MEBO对绿脓杆菌的抑菌作用是十分明显的,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等优势菌也有一定控制作用。张向清通过对MEBO治疗的病人创面细菌计数研究也证实(1991,4:5),MEBO能抑制绿脓杆菌生长,其作用强于SD-Ag与SD-Zn。罗成群等总结了MEBO治疗的63例155份标本的细菌检出情况(1998,2:10)。结果,创面细菌培养阳性率为84.5%(131/155),但血液培养阳性率仅为5%(2/40),而2份阳性标本又是来自同一患者。同时证实,金黄色葡萄球菌为第1位,绿脓杆菌降为第8位。说明MEBO对绿脓杆菌有强大的抑制作用。由此也说明,MEBO治疗的病人即使创面有细菌生长,但血行播散的机会并不多。若与王永武“干性疗法创面细菌阳性率与血行播散相关性研究”相对比(1993,3:2),则干性疗法血行播散率高达49.1%。王广顺的实验研究证实(1992,3:7),MEBO可预防和控制创面细菌感染;周中泉等临床发现(1994,3:34)SD-Ag治疗过程中发生的绿脓杆菌感染可改用MEBO控制治疗。

MEBO为何能抑制细菌生长,其作用环节在哪里,滨州医学院曲云英教授等揭开了这个难解之迷。她首次研究证实(1996,1;19),变形杆菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,在含有MEBO的培养基上进行连续传代培养。结果发现,其生物学特性发生了变异;同时证明MEBO与抗生素有协同作用;MEBO可提高实验动物周围血白细胞总数、PMN百分率和腹腔吞噬细胞的吞噬功能。作者指出,MEBO的抗细菌感染作用是通过对烧伤常见致病菌生物学特性变异和减慢了细菌生长繁殖速度及降低细菌致病性、提高机体非特异性免疫功能而实现的。曲云英等最近的研究又证实(1998,4:15),MEBO还能使有芽胞厌氧菌(破伤风杆菌)、无芽胞厌氧菌(脆弱类杆菌、痤疮丙酸杆菌)和真菌(白色念珠菌)等发生生物特性变异;同时证明MEBO可影响细菌的繁殖速度和侵袭力。因此认为,MEBO是一种具有较强广谱抗菌和促进创面愈合的双向调节作用的药物。六、减轻病人痛苦程度的临床观察与实验研究

在39期杂志中,有关MEBO减轻病人创面疼痛和病人痛苦程度的文章报道占有相当大的比例,但是欲要说明问题,作者认真地复习了记录资料比较全面的文章,并进行了统计学处理和补充了分析讨论内容。

(一)镇痛作用的临床观察

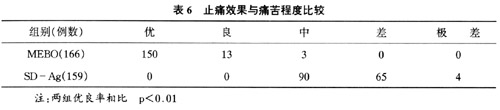

郄正平等通过对比研究分析了MEBO与SD-Ag两种疗法对创面的镇痛效果(1997,4:26),325例病人,MEBO组166人,SD-Ag组159人。两组的患病年龄、烧伤面积与深度相似。因为原文判断疼痛的标准系用+、-表示,为便于统计和说明问题,本文改为优、良、中、差、极差五个级别。标准为:

优 (+ + + +):无疼痛,活动自如;

良 (+ + +):无疼痛,活动时痛,能忍受;

中 (+ +):静息时痛,能忍受,活动加重;

差 (+):静息时痛,需要肌注止痛剂;

极差(-):剧痛,需用冬眠剂甚至麻醉剂。

根据以上判定标准,两组病人的止痛效果及痛若程度汇于表6中(见表6)。

表6证实,MEBO治疗组几乎不存在换药时疼痛和增加病人痛苦问题;而传统治疗组的止痛效果明显差于MEBO组,仅有56.60%(90/159)病人的疼痛尚能忍受,其它病人均需对症处理。周国建报道了135例成人烧伤患者(1998,2:43),病人的烧伤面积均大于30%TBSA,他以用药后疼痛是否敏感为主要观察指标。结果发现,MEBO组(72人)的疼痛敏感率为3%;SD-Ag组(65人)为90%。苏永涛观察了一组以深Ⅱ度为主的烧伤病人的止痛效果(1998,2:32)。他以是否需要止痛处理和换药疼痛是否加重作为疼痛反应的判断指标。结果:MEBO组疼痛发生率为23.33%;SD-Ag组为83.33%(X2=10.848p<0.01)。衡杨等观察结果为(1997,4:24),MEBO组(100例)疼痛发生率为3%,SD-Ag组(100例)为86%,组间相比有非常显著性差异。赵俊祥报道(1998,4:25),6218例病人中外用MEBO后,产生止痛效果的时间一般在3~6分钟,但有的病人效果不佳,至伤后5天(即用药后5天)疼痛才逐渐缓解(全组5例)。他认为产生上述现象的主要原因与用药方法有关,用药量过少(创面易干燥)或过多都可引起疼痛,必须做到即不干燥也不浸渍。从以上几个单位的报道结果可以看出,虽然都是采用MEBO治疗,但产生止痛的效果并非一样,说明正规使用MEBO非常重要。王合珍等通过对4373例病人的止痛效果分析认为(1996,4:27)。病人对疼痛的反应程度与伤后用药时间有关,伤后即刻用药的止痛效果比延迟用药效果优越。伤后4小时之内用药者(507例),3~15分钟疼痛缓解,但随着用药时间的向后推迟,产生止痛效果的时间也向后推迟。作者推测,伤后早期用药组织产生的介质减少,可减轻受损伤神经末梢环境因素诱发的继发损伤。除此之外,还与不同原因烧伤及病人对疼痛的耐受性有关。

(二)镇痛作用的基础研究

尽管各家所报道的MEBO产生止痛的时间、效果有所不同,但止痛效果和减轻病人的痛苦程度是肯定的,甚至使SD-Ag疗法无法与之比拟。为了进一步阐明MEBO止痛作用产生的机理,亢国英等观察了MEBO对家兔皮肤痛阈的影响(1998,2:1)。19只动物分为饱和氯化钾刺激组、创伤致痛组和对照组,用行为测痛方法测定。涂抹MEBO前后的痛阈变化。结果发现:饱和氯化钾电极刺激组的基础痛阈均值±标准误为2.079±0.214mA,涂MEBO后3~30分钟痛阈升高(以6~9分钟升高明显),均值达2.986±0.283mA,与基础值相比p<0.001。创伤致痛组的试验结果与上组相似,基础痛阈均值为1.968±0.054mA,MEBO涂于创伤部位3~30分钟痛阈升高(以9~18分钟升高明显),均值±标准误为2.879±0.081mA,与基础均值比较有非常显著性差异(p<0.001)。对照组的基础痛阈均值为2.087±0.282mA,涂凡士林膏后的结果与基础值之间无统计学差异(p>0.05)。作者认为,MEBO参与了皮肤的镇痛作用。作用机理可能是:(1)MEBO渗入皮肤后保护了痛觉感受器免受损伤,并降低了痛觉感受器对致痛物质的敏感性;(2)MEBO通过活血化瘀、扩张血管、改善微循环作用,使渗入皮肤内的钾浓度及组织损伤所释放的致痛物质或是被周围组织液稀释,或是被血液循环带走,从而缓解了疼痛。

徐荣祥认为,烧伤疼痛的发病主要由受损或未受损的痛觉神经末梢直接或间接受烧伤组织成伤的刺激而引起。传统方法(包括中药止痛及麻醉止痛)不仅达不到根本止痛效果,反能带来组织损伤。因此,烧伤的止痛治疗成了一大难题。徐荣祥研制MEBO的主要指导思想之一是通过MEBO改变烧伤区或未烧伤区末梢神经表面电荷,使之转为正常状态。其主要作用包括保护创面、隔离空气、避免干燥刺激,松驰立毛肌、引流通畅、及时排除包括致痛物质在内的代谢产物。杜怀恩认为(1998,2:3),烧伤疼痛与炎性物质刺激有关,而MEBO有良好的抗炎作用,有利于缓解疼痛。沙广新从中医角度分析认为(1998,4:31),MEBO中有许多活血化淤成份,可通过改善微循环作用,使“不通则痛”变为“通则不痛”。七、创面愈合方式与愈后皮肤质量

(一)创面不同愈合方式的比较

烧伤创面的愈合方式素有两种,一种是自然愈合;一种是手术愈合。传统疗法是:除浅Ⅱ度创面主张自然愈合外,深Ⅱ度以下的深度烧伤多偏重于手术切(削)痂与植皮手术治疗。并认为深II度创面自行愈后的上皮多脆弱,经活动、牵拉和磨擦之后,往往出现水疱,甚至破裂,疤痕也明显,功能常受到严重影响;残存的真皮组织因干枯、感染、坏死而被毁损,使深Ⅱ度变为Ⅲ度,故一般主张植皮治疗。Ⅲ度创面由于真皮及其附件均被破坏,除面积很小者有可能自愈外,一般均需植皮治疗(黎鳌主编,烧伤治疗学.1995:200页)。然而,作者通过对《中国烧伤创疡杂志》10年来所发表的创面处理经验总结的学习,认为MEBT/MEBO技术确实有利于各种深度烧伤创面的自然修复愈合。愈合后的皮肤质量不像传统疗法所说的那样。所谓皮肤质量应当包括物理的、生物化学的以及免疫和解毒方面的功能。但作为烧伤来说,主要评价指标在于是否有疤痕增殖、程度如何、是否影响功能;皮色是否正常、弹性程度、保护和防御功能、呼吸功能及体温调节作用也应作为评价指标。

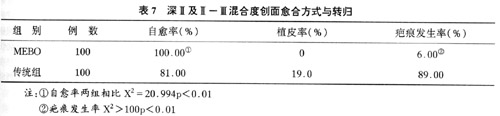

衡杨等报道了深Ⅱ度与Ⅱ—Ⅲ相间混合度创面的治疗情况(1997,4:24)。200例病人随机采用MEBO和SD-Ag两种方法治疗(各100例)。因为深Ⅱ度或Ⅱ—Ⅲ混合度创面两组基本相似,故仅将愈合方式与转归情况列入下表进行分析(表7)。

表7表明,深Ⅱ度及Ⅱ—Ⅲ相间的混合度创面,采用MEBO治疗能达到自然修复愈合,不需植皮手术治疗,而且疤痕发生率也明显低于传统治疗组。

房体义等早在1994年的临床观察结果(1994,1:17)与衡杨的结果十分相似。作者共报道了238例不同烧伤创面的治疗情况,其中以深Ⅱ度和浅Ⅲ度为主的病人共123例,采用MEBO治疗者71例,SD-Ag治疗者52例。MEBO治疗的自愈率为100.0%,疤痕发生率为4.0%;SD-Ag治疗组自然愈合率为38.46%,(即61.54%的病人采用了植皮手术治疗),疤痕发生率为100%。无论是自然愈合率还是疤痕发生率,两组相比p<0.01(X2均大于50)。

(二)创面自愈时间与皮肤质量

王成传等对MEBO治疗的不同深度创面自然愈合时间作了临床观察(1996,1:24)。结果:浅II度自愈天数为7.90±1.17天,3个月的皮色均接近正常,弹性良好;深II度自愈时间为21.25±2.94天,无明显疤痕生长;浅Ⅲ度创面自愈时间为39.45±6.91天,有浅表性疤痕生长和花斑样改变;深Ⅲ度创面超过4周估计不能自愈者采用了自体皮移植治疗,植皮部位比较丰满,弹性存在,功能尚好。汪世友通过对MEBO治疗的15例大面积烧伤不同深度创面的临床观察(1998,1:26)发现,其结果与王成传报道相似。深Ⅱ度自愈时间25.23±2.74天;浅Ⅲ度创面为34.54±6.91天;深Ⅲ度创面直径在20cm以下者51.45±9.63天愈合。经10个月随访,深Ⅱ度创面无明显疤痕生长,Ⅲ度创面在愈合后由于辅以美比欧疤痕平治疗,疤痕生长轻微。萧摩的对比研究认为(1999,1:18),MEBO治疗的创面其疗程较SD-Ag治疗者明显缩短,浅Ⅱ度5~7天均可愈合,而SD-Ag治疗者需8~10天;MEBO可使深Ⅱ度浅型、深Ⅱ度深型及浅Ⅲ度创面分别提前7天、10天、20天愈合。

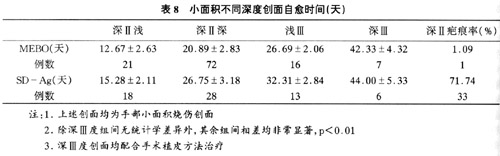

李传吉认为(1999,2:23),深Ⅱ度及Ⅲ度创面早期辅以耕耘疗法可促进创面液化和提前愈合。他所报道的51例大面积烧伤中50例(一例死于消化道大出血)创面愈合时间分别为:深Ⅱ度浅型20.0±1.5天,深Ⅱ度深型26.5±2.6天,浅Ⅲ度31.0±4.5天。11例深Ⅲ度创面病人有3例病人的烧伤面积大于80%TBSA,而Ⅲ度创面深达深筋膜层,在一个月后配合手术治疗。深Ⅲ度创面的平均愈合时间为56.0±5.6天。作者提出,深度烧伤早期配合耕耘疗法可促使创面愈合。胡健武等所报道的小面积深度创面治疗结果可与李传吉报道的结果形成对比(1997,4:44)。MEBO组与SD-Ag组的自然愈合时间汇于表8中(见表8)。

通过对表8的结果分析,并与李传吉的结果比较,至少可得出两种结论:(1)深Ⅱ度与深Ⅲ度创面采用MEBO治疗优于SD-Ag疗法,不仅缩短愈合时间,愈合后疤痕增生也不明显;(2)同等深度的创面,愈合时间可受多种因素影响,其中烧伤面积大小是一个主要影响因素,即大面积烧伤会延迟愈合,但李传吉报道的为大面积烧伤(>50%TBSA)。由于早期采用了耕耘疗法,促进了创面愈合,使愈合时间达到了与小面积创面持平的程度,而且没有出现像SD-Ag治疗组病人那样有疤痕增殖。通过以上病例分析,同等深度的烧伤创面自然愈合时间出现差异应视为正常现象,因为影响创面愈合的因素有许多,如烧伤面积大小、是否存在感染、有无合并伤、并发症、及年龄、性别等。因此,我们未必一味追求愈合时间,应把皮肤质量好坏视为判定疗效的主要标准。

(三)切(削)痂手术与皮肤质量

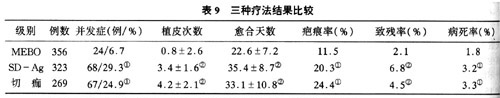

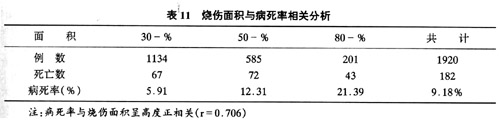

切(削)痂手术治疗深度烧伤是随着外科技术发展而产生的一种烧伤治疗方法。该方法在过去较长时间内一直被多数学者采纳,也确实治愈了许多大面积烧伤患者,因此也就成了“众口一辞”的“统一疗法”。然而,随着徐氏MEBT/MEBO技术的问世及推广应用,越来越多的学者发现,用切(削)痂手术治疗深Ⅱ度以下的烧伤创面,并非是理想的治疗方法,崔晓林和杨军庭的总结论文能说明这一问题(1999,2:17)。两位作者对8个省市9个烧伤医疗单位的临床资料进行了随机抽样调查,从单纯MEBT/MEBO、SD-Ag及早期切痂植皮三个方面进行对比研究。两组病人的创面均为深Ⅱ度,致伤原因、伤情及烧伤面积等基本相同,组间无统计学差异。统计结果汇于表9中(见表9)`

注:1.并发症包括:体克、感染(炎症反应综合征、脓毒症)、MODS等

2.与MEBO比:①p<0.05,②p<0.01通过对表9结果分析:1.MEBO组愈合后的皮肤疤痕发生率及致残率均低于SD-Ag组和切痂组。2.MEBO组的病死率为1.8%,(仅6例死亡)。明显低于SD-Ag和手术切痂组。他们的致死原因分别为大面积烧伤和吸入性损伤。3.MEBO组的并发症、愈合天数及后期植皮手术次数也明显低于其它两组(p<0.01或p<0.05)。值得指出的是,深II度创面只要正规实施MEBT/MEBO技术不需手术植皮治疗,但本组有部分病人却实行了自体皮移植治疗。从文章内容分析,中途改为手术植皮疗法的主要原因是有的患者属于烧伤面积过大、伤处位于功能部位或属其它原因。但最根本的原因还是未能完全正规实施MEBT/MEBO技术。此外,中途改为植皮疗法也是导致疤痕发生率高于全程MEBT/MEBO的主要原因。由此看来,继续规范MEBT/MEBO技术操作方法仍有必要。关于MEBT/MEBO技术与皮肤愈后质量,但由于多数报道仅限于皮肤的物理性能,而生化、免疫、解毒等方面的内容却显不足,故建议对此应加强研究。

八、传统疗法的棘手问题与MEBT/MEBO

传统疗法在过去一段时间里所产生的功绩是不应抹杀的,因为这是过去的事实,但它存在的许多棘手问题也是事实。有些问题由于当时并没有认识到一定是烧伤治疗中不可避免的,如并发症、疤痕愈合、疼痛反应、痛苦程度等,所以就习非成是了。有些问题在医生看来可能属于不成问题的问题,却因种种原因未能治愈,拖延了愈合时间。现在看来有些难题若采用MEBT/MEBO技术处理,可能是件简单的事。对此,有的学者早已改弦更张而且有了深刻理解,但有的至今却仍在墨守成规,希望大家能从以下经验总结中得到有益启发。

(一)烧伤早期由SD-Ag方法改用MEBT/MEBO治疗

在烧伤治疗论文中,不少为初期采用SD-Ag治疗而后改用MEBT/MEBO治疗的病例。更换疗法的原因可归纳为以下几种:1.这些病人入院前或在他院已采用SD-Ag治疗,在治疗过程中出现了某些并发症;2.病人不同意切(削)痂手术治疗;3.疼痛和全身痛苦程度不能缓解;4.切(削)痂手术失败,大面积创面裸露等。李蕴珍、王洪生用“干转湿”方法曾治愈一例烧伤总面积98%TBSA、Ⅲ度92%TBSA的病人(1997,4:22)。患者伤后在某院接受SD-Ag干燥暴露疗法治疗12天,因病情十分危重,在无其它治疗措施情况下转入该院。他们大胆地实施了MEBT/MEBO技术,并辅以“药刀结合”疗法。病人浅Ⅲ度和部分深Ⅲ度创面在伤后140天大部分愈合,仅有10%TBSA的深Ⅲ度创面经自体皮移植治疗痊愈。王庆利、张向清等报道(1994,4;25),一例总烧伤面积93%、Ⅲ度面积70%TBSA浓硫酸烧伤患者,伤后4、8天行两次切痂与微粒皮、异体皮移植手术,术后12天异体皮大部分坏死脱落,自体微粒皮尚未成活。在大部分创面裸露且又无自体皮覆盖创面的情况下,改用了MEBT/MEBO技术治疗,并经分次小面积自体皮移植,伤后3个月痊愈。孙武成也报道了一例同类病人(1993,3:33),烧伤总面积95%、Ⅲ度面积90%TBSA,早期行切痂、微粒皮与异体皮移植后,皮肤成活均不理想(不足60%)。改为MEBT/MEBO技术治疗后,并行适当的自体皮肤移植治愈。关于“干转湿”治疗烧伤创面的临床经验,南石医院烧伤中心对此体会最为深刻。近期在他们的一份经验总结中曾提到,大于50%TBSA一组病例中有11人在院外已接受SD-Ag治疗。改换疗法的主要原因是病人疼痛严重及受同期一直接受MEBT/MEBO住院治疗病人的影响;再就是SD-Ag的治疗进程缓慢,已发生干裂、出血或感染等异常改变。

(二)肉芽创面植皮后的处理

肉芽创面多为传统疗法切(削)痂植皮手术失败,或是“脱痂”、“剥痂”后的创面。传统的治疗方法是等待新鲜肉芽创面形成后,行自体皮移植治疗。植皮后的创面处理模式是换药、包扎-再换药、再包扎-至疤痕愈合。由于换药工作是逐日或隔日周而复始进行,加之对创面不必要的消毒及外用某些抗感染药物,所以病人的疼痛程度和对新生上皮的损伤常常达到病人不易接受的地步。这种处理方式的另一个弊病是病程较长,因为皮片从移植到原位成活、扩展生长、覆盖创面和稳定成活需要一个相当长的过程。愈合时间与全身情况好坏,局部有无感染、出血、水肿等因素有直接关系,若出现其中任何一种异常变化均会延长愈合期,甚至导致植皮失败。众所周知,传统换药方式的出血是常见的损伤,因为在去除内层敷料时,把粘附在纱布上的皮片或新生上皮组织一并揭除是常有的事。但是,这样的换药方式在传统疗法中已是习已为常了,所以很易容被许多初学者有意无意地仿效又成了顺理成章的事。此外,植皮创面的肉芽组织本来就是疤痕组织,患处愈后疤痕累累也就成了不以为意的事了。

自MEBO问世以来,根据报道时间推断,第一位在自体皮移植后的创面上采用MEBT/MEBO技术治疗者是邢军等(1990,2:12)。他报道了54例次自体皮移植后用MEBT/MEBO治疗的经验,自体皮间距多在1.2~1.5cm之间,最短覆盖创面时间为18天,而多在3周愈合。但据干性疗法的经验报道(黎鳌,烧伤研究.1995:126),移植自体皮间距在0.7~1.2cm之间,细胞扩展速度每昼夜约为0.2~0.5mm,平均每天扩展0.26mm,创面覆盖时间大约需28~30天。相比之下,邢军报道的MEBO治疗者的自体皮间距大于传统疗法,但愈合时间较传统疗法提前了一周。说明MEBO具有加速上皮细胞生长、促进移植皮肤早期愈合的作用。郑建中报道(1992,2:25),Ⅲ度肉芽创面点状植皮后采用MEBO治疗(每日3次换药),一般于7~10天愈合。

关于植皮术后肉芽创面采用湿润暴露还是湿润包扎哪种方法最佳,滨州医学院张国强的研究结果认为MEBT/MEBO技术最佳(1996,1:35)。作者共观察了11例病人22处植皮后创面,即每例病人各选两处植皮创面,一处用MEBT/MEBO,一处用MEBO包扎疗法。结果MEBT/MEBO治疗创面愈合时间为15.09±2.12天;MEBO包扎治疗创面为22.27±2.37天。两组比较:t=7.457p<0.01(计算结果为编辑部统计)。因此,肉芽创面植皮后即然采用了MEBO治疗,无需再行包扎治疗,采用彻底的MEBT/MEBO技术治疗,不仅省力、方便,而且效果也明显。

湖南医科大学龙剑虹、马恩庆等临床研究发现(1994,3:22),经MEBT/MEBO预先处理的创面,植皮成活率明显高于非MEBT/MEBO处理组。14例采用MEBT/MEBO治疗者,11例创面pH值为7.0~7.5,植皮成活率大于90%者占总数的78.5%;14例非MEBT/MEBO治疗者,仅有4例pH值为7.0~7.5,移植皮肤成活率大于或等于90%者仅占58.57%,X2检验p<0.05,组间相比有显著性差异。这一发现提示,传统疗法治疗的Ⅲ度肉芽创面在植皮前尽早采用MEBT/MEBO技术处理,可提高自体皮移植成活率。

(三)残余创面的处理

烧伤残余创面是传统疗法带来的另一个棘手问题,多因皮源不足、移植密度较大,或植皮失败留下的久治不愈创面,也有因创面免强愈合,但新生上皮不耐磨擦,或形成水泡溃破不愈者。国内教科书上对残余创面是这样描述的:残余创面的肉芽组织老化、水肿,基底部形成的纤维板坚硬、挛缩、缺乏弹性,影响表层肉芽组织的血液供应。残余创面可反复破溃,经久换药难以愈合,甚至糜烂融合成片,病人痛苦较大,治疗上有一定难度(方之杨等主编,烧伤理论与实践.373)。由此看来,称其为棘手问题并不过分。传统疗法主张实行彻底的切除手术,将基底层的纤维板切除后再行自体皮移植,但未必都能成活。

作者翻阅了我刊关于MEBT/MEBO技术治疗残余创面的文章20余篇,但开展此方法较早的应是龙剑虹(1989,1:34)和陈玉石(1989,1:44)。龙氏报道了两例病人,残余创面分别为6cm×3cm和7cm×8cm,陈氏报道了21例,均被治愈。此后,姚世红(1990,2:32)、梁达荣(1990,3:8)、周治理(1990,3:10)、单桂香(1990,4:36)等又做了较多病例报道。一次报道病例较多的作者为周荣芳(1994,1:18),共156例全部治愈。治愈残余创面面积较大的是萧摩教授(1993,3:22),一女性患者因大面积烧伤曾在积水潭医院接受传统方法治疗。3个月后仍有30%TBSA的创面未愈,并且出现了巨大褥疮,经过MEBT/MEBO治疗5天见效,一个月残留创面完全愈合,47天褥疮也被治愈。梁达荣曾治疗了一例15%TBSA的残留创面,该病人在80天内接受过3次植皮手术,但均未成功,采用MEBT/MEBO治疗两周,创面痊愈。由此看来,残余创面这个被传统疗法视为最棘手的问题,采用MEBT/MEBO技术治疗确能达到药到病除的好效果。九、成批烧伤病人的救治

国内学者认为,所谓成批烧伤是指烧伤病人在10人左右或严重烧伤在5人以上者。其特点是病人多,伤情重,时间紧迫,临床组织工作与抢救技术要求条件都高,医护任务也繁重,以及药品器材供求矛盾较大等。根据以上划分标准,我刊10年来共报道MEBT/MEBO治疗成批烧伤22批,283人(不含国外抢救资料),平均每批12.86人。最多的一批为36人(陈士平,1998,2:39),最少7人(张骏,1998,3:17)。报道最早的一批是蒲祖煜等(1990,4:7),共31人。赵俊祥等一次报道了6起54例病人的抢救治疗经验(1996,3:17),汪世友报道三起24人(1999,2:24),韩全甫报道一起12人(1996,3:23),李延彬、任现元报道一起11人(1998,2:42),候师明、汪边亮报道一起28人(1997,4:28),杨隆光、李文慧报道(1998,2:47)一起31人(少于10人者略)。他们的主要致伤原因为易燃物品的燃爆烧伤,共260人,占总人数的91.87%,其中瓦斯爆炸伤16人(未注明成批瓦斯烧伤者未在其内)。以烧伤面积统计,伤况分布情况为:30%TBSA以下者81例(占28.62%),31~50%TBSA89人(占31.45%),50%TBSA以上者113人(占39.93%),其中烧伤面积大于70%BSA者25人,若将重度和特重度烧伤合在一起,两者共202人,占总例数的71.38%。由于因易燃物品致伤者居多(80.92%),故合并吸入性损伤的比例相当大(45.23%),即近半数患者合并有不同程度的吸入性损伤。由此可见,这些成批烧伤病人的伤情是严重的,但本组病例的总治愈率高达81.27%(23/283)。综合其主要治疗经验如下。

(一)抢先实行气管切开,保持呼吸道通畅

本组29例确诊为重度吸入性损伤于伤后早期抢先实行了气管切开手术。所谓“抢先”是指一旦确诊为重度吸入性损伤,没有任何等待、观察的余地,积极地实行气管切开术,确保呼吸道通畅。汪世友认为,对于成批烧伤伴有吸入性损伤病人的治疗原则是,气管切开时间宜早不宜迟,其目的是预防喉头水肿、压迫气道,或因粘稠分泌物与渗出液及脱落之粘膜导致窒息死亡。韩全甫认为,凡头面部深度烧伤伴有声嘶症状或入院时已出现呼吸困难及口唇呈鱼嘴样改变者,应抢先进行气管切开术治疗。但应指出,气管切开处理仅是一种应急抢救措施,其根本问题还在于吸入性损伤的严重程度,因为重度吸入性损伤的死亡率可高达100%(李昭周1983),有的可立即死亡。蒲祖煜、杨顺炳所报道的那批31例烧伤病人,均有声嘶症状,烧伤面积在50~70%TBSA者11人,51~93%TBSA者12人,在伤后96小时内死亡8人,他们虽然也做了气管切开手术,但终未挽救其生命。大概是由于死亡人数偏多,而且又全部采用MEBT/MEBO治疗的缘故,从而构成了所谓的“5.19”事件。关于吸入性损伤,除了以损伤部位或范围作为伤情判断依据外,病变损伤深度常被忽略。呼吸道损伤的局部病理变化与皮肤烧伤相似,也有损伤深浅之分,无论何种程度的损伤,只要呼吸道粘膜发生热力损害,体液渗出也是首当其冲的,其渗出规律与皮肤烧伤也应相似,即48~72小时达高峰。据此分析,蒲祖煜所报道的伤后早期死亡的8例吸入性损伤病人,呼吸道的严重渗出有可能是导致病人早期死亡的主要原因,而不在于局部采用了什么治疗方法。

(二)及时实施MEBT/MEBO,不轻易更换疗法

通过对成批烧伤论文复习,所有病人都能在入院早期实施MEBT/MEBO技术治疗,伤情较重或伴有休克、吸入性损伤等情况的患者,在充分考虑到急危病症处理的情况下及时实施MEBT/MEBO治疗并不违背治疗原则。对各种深度创面的处理原则与非成批烧伤相同,即均按MEBT/MEBO正确操作规程进行,难以液化的深度烧伤创面可行药刀结合、耕耘疗法治疗,一旦采用了此方法不主张中途改变疗法。杨隆光、李文慧曾在总结经验教训时提到(1998,2:17),31例黑色火药烧伤病人同时住进医院,均为大面积烧伤(>30%TBSA,最大93%TBSA),都合并吸入性损伤。在MEBO治疗过程中有9例病人在伤后早期死亡。由于种种原因,将剩余的22例分为两种疗法治疗,即有12例改为SD-Ag治疗,10例仍继续使用MEBO治疗。他们的伤情相似,30~50%TBSA者MEBO组5例,SD-Ag组4例;55~83%TBSA者MEBO组5例,SD-Ag组8例;SD-Ag疗法组彻底清除MEBO药膏,外用SD-Ag混悬剂与氯霉素纱布,烤灯照射,促使创面干燥。结果,MEBO组治疗的10例病例全部治愈,未行植皮手术,疤痕增生也不明显;SD-Ag治疗组却死亡5例。这种结果又不得不使那些期望用SD-Ag扭转乾坤的人们感到失望。关于MEBT/MEBO治疗中途改用SD-Ag治疗的病理变化及其危害,尚无人对此进行系统研究。作者想结合自己的临床观察谈点粗浅看法,也可能是无稽之谈。接受MEBO治疗一周的创面,正是进入创面液化的第二阶段,表层组织已坏死和由表入里的液化,将有大量液化物与MEBO一起源源不绝地以白色液化物形式浮出于表面。此时,只有坚持用药,创面才会完全被这种液化物覆盖,只有坚持MEBT/MEBO治疗,深Ⅱ与浅Ⅲ度创面方会自行愈合。但是,就在深层液化物已被MEBO大量启动,并需要源源不断地排出于表层时,却终止了MEBO的启动作用,并辅加了SD-Ag、氯霉素及烘干措施等与MEBO作用完全相反的疗法,岂不犯了祛邪不尽、惹事生非的毛病。

值得赞赏的是,并没给这些成批烧伤患者实行切(削)痂手术治疗,这在国内是少见的。因为传统疗法对于成批烧伤的深度创面几乎都是积极实行手术切除与植皮手术治疗,甚至形成“流水作业”方式实施。成批烧伤实行切(削)痂手术与单发的烧伤病人手术治疗也有许多不同之处,其中最主要的是真正能实施正规手术的医生并不多,因为这种情况下的医生多为各科临时组合,即使实行了切(削)痂手术,其水平如何?继发性损伤会带来多大危害?这些实际问题却被某些学者忽而略之,实不应当。

(三)健全有关组织,加强组织领导

根据多年来对成批烧伤病人的救治经验,凡符合成批烧伤特点者,一般应成立指挥组、分类组、抢救组、收容组及后勤组等组织。指挥组是在院领导的统一领导下,由业务行政部门人员组成,主要负责调动和组织技术力量与物质力量,尽快投入抢救工作。分类组应由专业人员负责,主要负责事故发生现场和病人入院之前的分类和组织抢救工作。抢救组和收容组往往不易严格区分,主要负责病人的全程治疗。后勤组负责药品、器材、敷料、血液、营养配制品的供应。这些组织虽有明确分工,但分中有合,合中有分是经常的事,因为大医院或专科医院对成批烧伤组织抢救比较容易些,但在小医院,往往是全院动员,突击性完成任务。任现元领导的那所医院是几十张病床的小医院,他们曾在1995年10月完成了一批(11人)瓦斯爆炸烧伤抢救任务。经过MEBT/MEBO技术治疗,两个月均痊愈出院。他们的经验就是全院上下一齐动员,即有明确分工,但又加强相互之间的合作,有时一个人兼任几个职务。主要技术人员即是指挥者,又是战斗员,充分发挥技术优势,对每个伤员的伤情都能做到心中有数,是确保抢救任务胜利完成的主要因素。十、大面积烧伤的治疗与“烧伤康复明星”

(一)大面积烧伤疗效统计

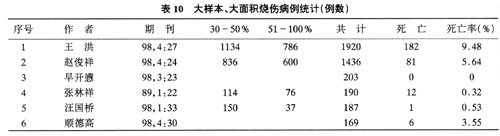

本文在“论文计量分析”一节中已提到,10年来该刊共报道接受MEBT/MEBO技术治疗的烧伤病人97000例,总治愈率为99.84%;其中烧伤面积等于或大于50%TBSA者6572例,治愈6002例,治愈率为91.33%。本节将对国内通称的大面积烧伤(即重度与特重度)的治疗情况作综合分析。为了更符合临床研究的基本原则,减少抽样误差,使统计结果更接近总体,真实地反映出MEBT/MEBO技术治疗大面积烧伤的水平,作者仅分析了一次报道样本数大于50的论文。如果同一作者发表两篇或两篇以上内容相似的论文,只选取样本数偏多或近期的论文;有些文章的样本数量虽大于50,或是多达数百例、数千例,但是由于不能从中获取本文所需资料未统计在内;也不包括那些治疗难度很大的个案报告。根据以上条件,有20篇论文符合条件,并汇于表10中(见表10)。

表10表明,20位作者采用MEBT/MEBO治疗的大面积烧伤5143例,死亡360例,病死率6.99%。因为本资料为过千例的大宗资料,其死亡率完全可以代表死亡概率,即10年来MEBT/MEBO治疗大面积烧伤的死亡概率为6.99%。这个结果与王洪及赵俊祥的报道结果相近,进而也说明样本例数越大,抽样误差越小,偏离总体的可能性就越小。由于原始资料中有7例病人为自动出院,故全组大面积烧伤总治愈率为93.70%。为进一步了解MEBT/MEBO技术救治烧伤的总体水平,作者还对赵俊祥等另一篇论文(1003例)的原始资料进行了统计,以烧伤面积为自变量X,以病死率为应变量Y,求得MEBT/MEBO技术治疗烧伤的半数致死烧伤面积(LA50)为82.11%TBSA。因原资料在1992年1期刊出,故说明该疗法在90年代初已达到或超过当时国内水平(见大宗临床资料评价一节)。

关于大面积烧伤的治疗措施,原文中均提到以徐氏“烧伤湿性医疗技术”为依据,即包括局部正确使用MEBT/MEBO技术和加强系统综合治疗措施,而且都积累了丰富的临床经验。多数作者对病人的死亡原因进行了分析和讨论。为总结经验教训,肯定其疗效,力争挽救更多的伤员。就文章所提供的死因进行如下分析。

注:1.序号3、6、8、12、16仅提供了31-100%烧伤面积资料

2.序号9、13、20、均为大于51%烧伤面积资料

3.同一作者两篇或两篇以上论文者,只选病例多者或近期者

4.以成人烧伤为主,小儿烧伤占较小比例。(二)死因分析

全组20位作者共报道烧伤面积大于30%TBSA并接受MEBT/MEBO治疗的病人5143例,死亡360例,病死率为6.99%。根据原始资料分析,认为烧伤面积过大及所伴发的原发性吸入性损伤是导致病人死亡的根本原因,各种并发症的发生与这两个根本死因又密切相关。鉴于王洪与赵俊祥两位作者报道的样本数量最大(3356例),占全组总例数的65.25%,以这两宗资料为主分析死亡原因会明显减少抽样过程引起的误差,况且这两宗资料的合并病死率(7.56%)与总病死率(6.99%)十分接近。

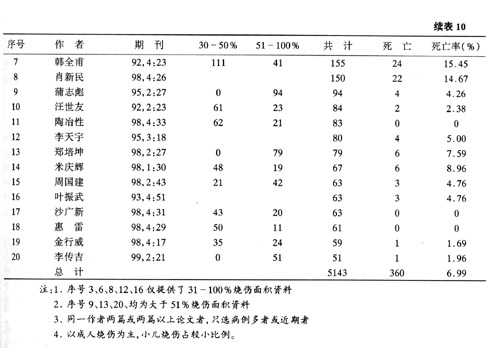

1.烧伤面积与病死率的相关性分析:以王洪原文提供资料为依据,列于表11中(见表11)。

表11表明,随着烧伤面积的增加,其病死率也相应增加,即病死率随烧伤面积增大而增加。赵俊祥的资料也证明了烧伤面积与死亡的关系。烧伤面积大于90%TBSA者共65例,死亡24例,占39.92%,即烧伤面积达到90%TBSA时,接近40%的病人面临死亡的威胁;同时说明全组死亡人数中29.92%的烧伤面积超过了90%TBSA。此外,米庆辉报导的6例死亡病人的烧伤面积均大于80%TBSA,说明烧伤面积过大是导致病人死亡的最根本原因。

2.吸入性损伤与病死率分析:近半数作者谈到吸入性损伤可直接导致病人死亡,或易发生肺部感染、肺水肿、ARDS等并发症。张林祥报道的12例死亡病人有6例死于吸入性损伤(呼吸道烧伤),他们多在24~72小时之内死亡,有的为急性窒息死亡。赵俊祥曾在多篇文章中指出,吸入性损伤可直接导致病人死亡。说明吸入性损伤对病人的威胁并不低于大面积烧伤面积,因为这些病人病情变化十分迅速,呼吸困难来的特别早,故呼吸性低氧血症与休克期的循环性低氧血症的相加损伤作用,足以导致病人在48~72小时之内死亡。由此可见,休克期死亡的患者,尽管表现为少尿、无尿、或血流动力学不稳定,但不可逆转的全身严重缺氧可能是导致病人伤后早期死亡的主要原因,而呼吸困难又可能是重中之重,因为单纯休克复苏并无多大困难。由此应想到,严重吸入性损伤或严重呼吸道烧伤,不管对烧伤创面采用了何种有效方法治疗,但对吸入性物质所造成的损伤可能都无济于事。

3.延迟治疗与病死率分析:大面积烧伤延迟治疗对身体影响最早、最大的乃是早期休克的复苏效果。韩全甫的统计结果是:37例休克延迟复苏病人有15人死亡,而及时实施休克复苏者69例仅有4例死亡,两者相比有非常显著性差异(p<0.01)。说明病人延迟了休克复苏时间,其内环境已发生严重紊乱,不可避免的会对后期治疗带来许多麻烦。除此之外,汪世友所报道的那两例死亡病人,一例为3岁小儿,伤后8天在外院用“它法治疗”,已发生全身严重感染、DIC等;另一例成人伤后3天由它院转入,次日就发生了多个器官功能衰竭。严格地讲,这两例病人不应作为MEBT/MEBO治疗的死亡病例统计,因为在MEBO用药前已发生了不可逆转的致死性并发症。

4.并发症分析:MEBO治疗的病例除休克是早期并发症之外,以后所发生的并发症各家报道不一。但可以看出败血症的发生率并不高于传统治疗方法。赵俊祥的资料表明,全身感染者(败血症)仅占4%;而心功能不全的发生率占8.33%。故徐荣祥一再强调,对于大面积烧伤病人进行心功能保护性治疗是非常重要的。应激性溃疡合并出血者也有不少报道,赵俊祥报道24例,张林祥报道5例。其它死因包括单个或多个器官衰竭、肺部严重感染等。但对于低白蛋白血症却无一人报道。这与各位作者在论文中都重视了营养治疗有一定的关系,但确切原因还有待于探讨。

5.死因与死亡链分析:传统疗法认为,烧伤病人的死亡过程是非常复杂的,常不能用单一死因解释。张向清曾根据“扩展根本死因模式”总结分析了38例传统疗法死亡病人的死亡原因(1990,4:6)。作者把烧伤病人的死亡原因分为四个类型:(1)根本死因:烧伤面积过大、深度过深和严重呼吸道烧伤是导致病人死亡的根本原因,假如没有这些疾患,病人不会死亡。(2)直接死因:是在治疗过程中所发生的某些致死性并发症,如休克、ARDS、败血症、DIC、消化道大出血、急性心、肾、肺、脑、肝脏衰竭等。(3)中间死因:是在直接死因出现前后所并发的某些严重并发症,最常见的有低白蛋白血症、水、盐及酸、碱平衡紊乱、肺部感染、脏器功能不全等,(4)伴随病因:指伤前罹患的某些疾病,如糖尿病、肺气肿、冠心病、高血压、脑血管意外等。作者同时指出,4种死因可构成一个死亡链:根本死因——严重体表和呼吸道烧伤;中间死因——严重而持久的低白蛋白血症;直接死因——ARDS、休克、败血症、内脏出血、器官衰竭等。它们之间可构成一个模式相似的死亡链,即根本死因可直接导致病人死亡(多在早期);根本死因虽然可以得到一定的妥善处理,但仍可并发一系列并发症;如细菌性败血症,但在败血症发生之前或之后,最常见的中间死因是低白蛋白血症、全身衰竭等。低白蛋白血症容易采取补救措施进行纠正、治疗,一般不作为直接死因看待,但它在死亡过程中扮演着促使直接死因加速病人死亡的角色。因为干性疗法的低白蛋白血症发生率相当高,这与伤后早期不间断地手术切痂、植皮及较大面积复杂的换药处理有关,或者说与烧伤早期(半月之内)几乎不能正常发挥消化道饮食功能有关。就MEBT/MEBO的死因调查分析,两个根本死因与传统疗法是相同的,但第一位的直接死因不是败血症,而肺部感染与应激性溃疡出血似乎占较大比重,但也低于传统疗法。低白蛋白血症可能不是MEBT/MEBO的中间死因,因本组休克延迟治疗者较多,延迟复苏可能是促使病人发生某些致死性并发症的一个中间死因。伤前夹杂疾病以心血管疾病、糖尿病等偏多,这些疾病在烧伤情况下会加重,甚至影响到烧伤病人的预后。总之,MEBT/MEBO治疗的病人死因顺位、以及死亡链的结构模式尚需今后进一步深入研究。

(三)烧伤康复明星

“烧伤康复明星”是随着MEBT/MEBO技术的临床推广应用而出现的一件新生事物,他与传统疗法治愈烧伤面积大于90%TBSA,同时伴有Ⅲ度烧伤面积70、80甚至90%的那种“最高水平”是截然不同的两个概念。因为后者仅指生命成活而言,没有涉及到病人的生活质量,而采用MEBT/MEBO技术治疗所产生的“烧伤康复明星”却有另般含义,就是说采用全新的生命医学技术,获得了当前生命价值最高的好效果。根据“烧伤康复明星”评定标准(1996,1:18),该刊已协同“中国烧伤创疡科技中心”与“中国中西医结合学会烧伤专业委员会”评出两届(23人)康复明星,首届10人,二届13人,分别于1996年和1998年揭晓。23位“烧伤康复明星”的平均烧伤总面积与标准差为95.57±3.55%TBSA,其中成人20例,小儿3例,20例成人的平均患病年龄为27.75±7.57岁,3位小儿的患病年龄分别为4、7、9岁。首届病例均为Ⅱ、Ⅲ度烧伤,平均烧伤面积为93.00±2.98%TBSA(烧伤面积最大98%TBSA,最小90%,为7岁小儿);二届病例的平均烧伤面积为92.15±4.06%TBSA,同时Ⅲ度面积为31.92±16.38%TBSA,最大一例烧伤面积100%,系4岁小儿,其中深Ⅱ度25%,Ⅲ度5%。23例康复明星均在MEBT/MEBO技术全程治疗下自然修复愈合,无一例植皮,亦无一例出现功能障碍(详见1996年1期和1998年4期刊尾彩照部分)。同时指出,这些“明星”是在200余例送选病例中,经过专家组成员与国际烧伤学会部分中国会员共同会诊、核实、鉴定确认的。评选工作的严肃、认真程度和评审结果都是无可非议的,因为他(她)们都光荣的出席了“烧伤康复明星”颁奖大会,有关部门领导及与会代表都目睹了这个真实情况。十一、MEBT/MEBO与全新生命医学

(一)烧伤生命医学的发展

生命医学的概念由来已久,是以保护和增进人类健康,预防和治疗疾病为研究内容的科学。但由于受科学程度影响较大,故在各个时期的内涵并不相同。就烧伤医学而言,如何保护烧伤组织中有生命活力的细胞不继续变性、坏死,让其尽快修复是最符合康复医学哲理思想的,但对这个问题却是走了一条漫长的弯路。在19世纪以前,由于科学不发达,几乎所有可以想象到的东西都被用来治疗新鲜烧伤创面,烧伤病人只好尝试这一切而不顾疗效如何和所增加的痛苦。当时,用红葡萄酒治疗烧伤很盛行,问题是有人提出将葡萄酒加热半个小时,再倒入冷水中,撇去漂浮物,同油脂、烤干的蚯蚓及吊死者头盖骨内的苔藓拌合,而且必须在月光下进行,再加绿宝石、猪的干脑子、红檀香和若干份真木乃伊。显然,这些带有神秘色彩的作法都是刁难病人的(Alexander Trauma 1986,26:1)。后来,copeland(1887)首先提出了烧伤创面暴露疗法,Bernhard(1904)、Senve(1905)、John(1910)随之响应,但不久转入了低潮。Wallace于1947年在爱丁堡再次复兴了暴露疗法,沿用至今。但今天的传统暴露疗法与当时的暴露疗法又有了“发展”,如添加了SD-Ag、烘干等措施。切(削)痂疗法是随着外科技术发展而产生的所谓“烧伤外科学术”,诚然,这种学术也取得了不少成绩,因为它改变了大面积烧伤必然死亡的结论,这在当时也是令人鼓舞的。所以就自然形成了“烧伤创面先干燥(外用SD-Ag)——再切(削)痂植皮封闭创面”的深度烧伤治疗模式。时至今日,一个以生命科学为中心的21世纪正在到来,我们应怎样看待传统烧伤治疗模式?国家卫生部张文康部长在《纪念中国科协成立40周年科学技术面向新世纪学术年会》上特邀做了“发展生命科学、促进人民健康”的学术报告。他谈到,生命科学时代的到来,不仅意味着给医学及医疗卫生保健事业、农业及农林牧副渔各业、环境科学及环保事业等带来一系列全新革命,而且也会对整个科学及经济和社会的发展产生极大的推动作用。同时指出,生命科学经过长期的发展,正处于带有整体性重大突破的前夜,其总体趋势是微观与宏观结合、部分与整体结合、结构与功能结合,从不同层次研究生命现象、生命活动的规律及与环境的关系。具体表现在对分子、细胞、系统和整体水平的研究,对重大生命现象及生物信息学的研究。其前沿领域主要为分子生物学、细胞生物学、发育生物学、神经生物学和生态学,而最重要的领域是医药和农业。张文康部长的讲话应当引起广大医务工作者的深思,尤其是烧伤学术界的同道们,因为当前治疗烧伤的两种模式存在着严重分歧意见。烧伤治疗的“全新革命”含义是什么?微观与宏观相结合、部分与整体相结合、结构与功能相结合的含义是什么?应怎样从不同层次研究生命现象及生命活动规律等等都是急需了解的事。

MEBT/MEBO产生于20世纪80年代,是脱离了传统疗法的一种新的烧伤治疗技术。十余年来,尤其是近几年在徐荣祥教授的组织实施下,已完成了皮肤“克隆”再生的人类生命医学前沿研究,并成功应用于全层皮肤烧伤和大面积烧伤病人的治疗;初步研究出通过调控微生物生态及结构方式,开辟了非杀菌、抑菌的抗感染治疗新途径,并在大面积烧伤治疗上获得成功;从再生修复烧伤组织的烧伤湿性医疗技术出发,创立了顺应生命规律的医学新理论,提出了生命医学新思路、新方法;发现了人类生命活动二、三代细胞代谢及接力规律,完成了对正常生理状态细胞代谢的调控,促使正常皮肤细胞得以恢复年轻生命状态方式的研究。然而,干燥疗法有损于组织细胞,用单一杀伤绿脓杆菌的SD-Ag不能对付创面所有的感染菌,将坏死与正常组织用切(削)痂手术方法一并切除等都不能称为是从整体论出发和顺应组织自然修复规律的学术。

(二)湿润而不浸渍与皮肤的“保水”作用

人的正常皮肤即是保护体内水分的屏障,又是储存水分的场所。约占人体体重60%的水分靠着皮肤、肾脏、肺脏及消化道等器官维持正常平衡,而总体水分的18~20%靠着皮肤血管与皮肤细胞之间不断地进行交换。假如皮肤发生损伤,小范围者不至引起水、盐代谢异常,而大面积烧伤必定会影响到局部与全身性的水、盐代谢,甚至达到紊乱的程度。传统的干燥暴露疗法不仅没有任何预防体液丢失的作用,反能促使皮肤脱水和加重体液的丧失,最终导致皮肤组织干瘪、坏死。徐荣祥所发明的以湿润烧伤膏为主体的湿润暴露疗法,将烧伤创面置于一个立体式的生理环境内,促使坏死组织自动液化、排除,保障残存皮肤组织细胞修复、再生皮肤、愈合创面。即MEBO为烧伤创面提供了一个保持湿润而不浸渍的生理环境(1997,3:40。徐氏在这里用了“保持”两个字,所谓保持就是维持原状,绝无“添加”之意。所以从作用方式上讲,MEBT/MEBO与盐水湿敷、其它油膏外用或包扎治疗所产生的湿润环境完全不是一回事。

关于MEBO的“保水”作用,兖州矿务局二院、兖州烧伤中心王成传(1998,4:18)、浦志彪(1999,1:1)、王传成(1999,2:1)连续而系统地进行了动物与临床研究。研究之一采用家兔Ⅱ度烫伤模型,于不同观察时相用EPIC型水分蒸发仪测量水分蒸发量,同时进行肉眼和病理学检查。结果表明,伤后外用MEBO治疗组创面水分蒸发量较自然干燥暴露组显著减少(p<0.01),但又不像凡士林膏那样过分遏制创面水分的蒸发。MEBO治疗创面的水分蒸发程度几乎与伤前相近。肉眼检查发现,MEBO组创面始终保持湿润,48小时肿胀消退,坏死层开始由表入里地液化、脱落。然而,自身对照的干燥暴露创面却发生了进行性干燥,创面愈合时间延长,两种不同处理方法的自身对照有非常显著性差异。凡士林组的最大问题是创面浸渍严重,而且持续时间也相当长。组织病理学证实,MEBO治疗的创面大部分淤滞带恢复正常,而干燥暴露的创面坏死区进行性扩大。凡士林组却表现为炎性浸渍明显。研究之二是研究之一的深入延续,主要观察时间为休克期、创面液化期和修复期。结果证实,烧伤早期对照组水分蒸发量高达正常皮肤的19倍,6~8小时逐渐下降,但至创面愈合之后尚未降至正常水平;MEBO在伤后早期也有上升,但仅为对照组的1/16;液化早期相当对照组的1/9,液化高峰期为对照组的1/6;修复期为1/7.8。凡士林组在各期均呈现过分遏制水分蒸发的作用。研究之三是在全程实行MEBT/MEBO技术治疗的烧伤病人中进行的。结果表明,以伤后6小时水分蒸发量最大(浅Ⅱ与深Ⅱ度创面相似),但此后逐渐减少;同时发现保留表皮层可有效的减少水分蒸发量;液化期实行暴露与半暴露治疗所产生的“保水”作用基本相似。4例大面积烧伤病人(>50%TBSA),休克期的不显性失水量为0.71±0.15ml/h(%TBSA)。

徐荣祥的最早研究也证实,MEBO不浸渍烧伤创面,其主要原因在于MEBT/MEBO不影响汗液的排泄,故看不到因汗液稽留浸渍皮肤现象。细致观察发现,药层下的汗微粒自排出汗腺口后,便继续不停地向药层外移动,直到移至空气中蒸发掉为止(1994,3:53),总之,以上研究完全可以证实:(1)MEBO使烧伤皮肤含水量保持正常,不存在浸渍问题,早期利于坏死组织水解、再生修复,为改善皮肤微循环提供了最佳条件;修复期和恢复期皮肤含水量正常,同样利于组织修复,不会因干燥脱水发生皮肤皲裂、破溃等病症。(2)局部“保水”作用不易发生体内水分大量丧失,利于早期血流动力学的稳定和液化期水与电解质平衡的维持,尤其是不易发生高钠血症与高张性脱水。

(三)MEBO剂型与新陈代谢

新陈代谢是一切生物体内最基本的生命规律。按其含义,生物体内经常不断地从外界取得生活所需物质,并使这些物质变成生命必需的要素,同时把体内产生的废物排出体外。烧伤组织是生物体的一种病理损害,应视为废物,它要更新、生长就必须经过一个漫长的、符合生命规律的新陈代谢过程,假如我们在治疗方法上违背了这个规律,那就不叫顺应自然。根据新陈代谢的含义,烧伤创面的治疗应是尽快排除坏死组织,摄取必要的营养成份,促进创伤组织愈合。在促进愈合方面的关键问题是挽救濒于死亡的组织,或称转化淤滞带组织,使它向有生命方向转化。目前看来,MEBO基本能满足上述要求。

MEBO的药理基础研究证实(1997,5:35),它是一种框架式软膏剂型,以基质中的某些成份为框架,植物油液溶含在框架中。将这种药膏涂在烧伤创面上,在创面皮肤温度的温化下,分隔在框架内的油液渗入创面,与烧伤组织发生水解、酶解、酸败、皂化四大反应,同时供应创面组织修复所必需的物质。人体是由生物颗粒组成的,皮肤也不例外。当皮肤被烧伤后,颗粒之间的间隙加大。MEBO是有机物质,可通过这些扩大了的间隙渗透到坏死组织中去,靠着油脂的特性变成表面张力很强的质膜、质球,又把每个坏死皮肤颗粒包绕起来。被包绕的坏死组织颗粒将会在MEBO提供的这种自然环境中发生上述四大反应(1998,4:6)。启动化学反应的首要物质是创面的“水分”,这种水分不是自然水,而是由血浆渗透出的含有酶和多种物质的血浆成份,它首当其冲的启动坏死组织发生水解;随后,坏死组织发生酶解、酸败、皂化连锁反应。反应后的油液因失去了亲脂性被创面组织排斥于创面之外。被排出于创面的物质,即有坏死组织,也有组织代谢产物,同时还有新鲜的MEBO继续渗入组织。就这样,周而复始的循环往复的进行,直至坏死组织排除干净,深Ⅱ度或浅Ⅲ度创面完全修复愈合。在上述反应过程中,也促进了间生态组织的代谢反应,但用药宜早,可望使那些濒于死亡的间生态组织完全恢复正常。因为MEBO基质中含有丰富的多种氨基酸(10.8g/100gMEBO)、脂肪酸、糖类等成份,又为坏死区域的组织重建提供了修复的重要物质。由此可见,MEBO确是一种顺应于生物体新陈代谢的外用药物,它符合于生命医学的组织生长规律。

(四)自然愈合创面的皮肤组织结构

这里所介绍的自然愈合创面主要是深Ⅱ度创面。自然修复愈合是指一切按MEBT/MEBO技术操作规程治疗而非外科手术治愈的创面。深Ⅱ度烧伤创面,无论是病理还是临床所观察到的损伤,都可分为真皮乳头层损伤和网状层损伤,即徐氏所说的深Ⅱ度浅型(DIIA)和深Ⅱ度深型(DIIB)损伤。MEBT/MEBO技术治疗的创面大体可分为四个阶段(徐荣祥1997,3:7):第一阶段为早期处理阶段,因正置渗出期,不宜强行去掉泡皮和表皮,直接涂药;第二阶段为坏死组织液化排除阶段;第三阶段为创面皮肤重建、再生修复阶段;第四阶段为创面愈合后皮肤生理功能恢复阶段。但DIIA和DIIB的经过时间有所差别,愈后皮肤形态、结构及功能也存在差异,当然DIIB不及DIIA经过时间短和皮肤结构相对的完善。目前认为,判定创面愈合后皮肤质量优劣的一个重要指标是胶原纤维有无异常及异常程度。以下研究有助于了解深Ⅱ度创面愈合后的皮肤结构变化情况。

王杨等(1999,1:3)对胶原Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ型着色及色泽深度采用积分法进行了MEBO治疗前后的对比研究。结果证实,变化明显的是Ⅲ型胶原,如用积分6分或4~5分为划分界限,深Ⅱ度创面经过MEBO治疗1~15天,Ⅲ型胶原均明显高于治疗前,且低于传统疗法组。尽管未出现统计学差异,但此发现尚有一定意义,因为Ⅲ型胶原是疤痕的主要成份。赵玉莲等(1995,3:1)证实,MEBO治疗的创面胶原纤维细胞核形不整、核仁收缩、核周有空隙、核旁浆内有空泡样变,并有粗细不等、断裂、溶解等改变;MEBO治疗后,胶原纤维细胞核、核仁恢复正常,纤维粗细一致,排列整齐。上述两项前后对比研究说明,MEBO治疗的深Ⅱ度创面,近期疤痕增生作用不明显。龙剑虹、马恩庆等(1994,3:32)对14例MEBT治疗和非MEBT治疗病人的深Ⅱ度烧伤病人创面作了对比观察。结果,在放大100倍光镜下观察到MEBT组胶原纤维聚合成束,平行排列,具有一定规律性,成纤维细胞数量明显少于非MEBT治疗组,组间有显著性差异(p<0.05),MEBT组的毛细血管数量虽多于非MEBT治疗组,但未出现统计学差异。作者认为,MEBT对成纤维细胞的形成、分裂、增殖及胶原纤维的分化与排列均有调节作用。王广顺等(1992,3:7)的动物实验也得出与之相似的结果。实验是在30只家兔中进行的,每只动物有两处深Ⅱ度烧伤创面,一个创面用MEBO治疗,另一个创面外用凡士林膏。结果,MEBO较凡士林处理的创面修复快,残存皮肤附件呈表皮再生,新生的表皮生长活跃,毛细血管数量增多、腔大,肉芽组织中巨噬细胞增多,最后由鳞状上皮覆盖创面,未出现疤痕。作者认为,MEBO能促进组织细胞增殖,顺应了皮肤组织的自然再生规律,能最大限度地减少疤痕形成。

深Ⅱ度创面属于深度烧伤范畴,近期观察皮肤结构虽然好于其它疗法,但是创面愈合过程并没结束。故徐荣祥一再强调,深Ⅱ度创面,尤其是深Ⅱ度深型创面虽已愈合,但愈合后的新生皮肤并未完全恢复其正常功能,尚需进一步的生理调整和完善其代谢功能,如皮脂腺、汗腺、色素细胞等功能的不完备。他主张在第四阶段内继续使用MEBO10~15天,或再辅用美宝系列护皮用品,以促进皮肤功能达到理想的恢复。

总之,深Ⅱ度创面的愈合进程是相当复杂的,MEBO治疗后的创面疤痕组织增殖低于传统疗法已成为事实。因为正常皮肤胶原以Ⅰ型为主,此外还有25%的Ⅲ型胶原,而疤痕组织中Ⅲ型胶原纤维最多。故以上研究尚难以说明MEBO的作用机理,它究竟在那个环节上发挥了作用?是增加了Ⅰ型胶原,降低了Ⅲ型胶原含量、改善了创面Ⅲ/Ⅰ型胶原比例?还是胶原酶的活性降低了?以及血液中羟脯氨基酸的含量有无改变等都是我们需要进一步了解和研究的问题。

(五)无痛、无损伤、无毒副作用的整体意义

大量临床和实验研究都已证实,MEBT/MEBO是一种无疼痛、无损伤、无毒副作用的新型疗法(见本文有关部分)。烧伤,是机体的一种特殊损伤,其疼痛程度是难以用语言表达的,1974年美国一位烧伤专家在伯明瀚大学演讲中提到:烧伤是一切创伤的总和、疼痛的总和、发病的总和。烧伤后首先遇到的最大痛苦是疼痛,疼痛可导致原发性休克、引起神经内分泌系统的改变、引起全身血管痉挛、交感神经兴奋等,这些改变又会参与烧伤的发病过程,如肾前性少尿、心排出量下降都与疼痛导致的循环系统改变有连带关系。由此可见,在设计一种新疗法时,首先应当想到减轻,或缓解疼痛,假如不考虑这个根本问题,不能称为符合生命医学的全新疗法。因为MEBT/MEBO技术在止痛方面确有独道之处(见本文第六部分),看来,MEBT/MEBO是个“利在局部、功盖全身”的复杂工程。

无损伤治疗是MEBT/MEBO技术的另一个关键问题,理论依据与无痛治疗是一样的,仍源于干燥疗法中的创面先干燥结痂,再切(削)痂植皮的传统治疗方法。刀伤是最大的损伤无需再述,干燥结痂对创面的不利影响可归纳为以下几个方面:(1)焦痂不利于引流,影响局部组织的新陈代谢活动;(2)焦痂压迫新生组织,尽管有的创面能痂下愈合,但真皮层的血管树长期受压,达不到立体式愈合的目的;(3)没有提供符合组织自然修复的湿润而不浸渍的生理环境;(4)焦痂长期箍紧创面,影响局部治疗观察;(5)细胞脱水、干瘪,把间生态组织推向凝固坏死区域等。脱痂后的肉芽创面用传统换药带来的损伤与焦痂损伤相比可能有过之而无不及(见本文第八部分)。基于以上认识,徐荣祥把它作为MEBT/MEBO技术研制的另一个关键问题,他把烧伤创面置于生理的湿润环境中,这些问题都迎刃而解了。无损伤治疗看来似乎仅是一种局部的作用,其实不然,损伤组织的修复、再生包含着许多个体规律,如坏死组织的排除、炎性反应的消退、细胞再生、胶原形成、血管再生等等,这一切都是为了皮肤组织的再生。皮肤组织在生命中占有什么地位是众所周知的,即皮肤再生就是总体的规律。

关于毒副作用问题:作为一种理想的局部外用药,必须具备无毒性治疗的基本条件。当然,毒性的产生来源于药物的吸收。烧伤早期创面尽管以渗出为主,但吸收作用依然是存在的,只不过是程度轻重而已。基于以上要求和特点,烧伤湿润暴露疗法所使用的药物完全为中药成份,而且均不含毒性;经化学鉴定,亦不含酸类物质。早在该药申报新药之前,根据中华人民共和国新药政法(1985)关于局部用药毒理研究要求,即进行了动物实验,并且证实MEBO对内脏无损伤、无毒性,可减少创面毒素及某些化学物质的吸收。在当时所治疗的近400例病人以及10年来所治疗的数十万例烧伤及相关疾病病人的临床观察,均未发现该药对烧伤创面局部及肝脏、肾脏等功能产生损害,即使数千例烧伤面积超过50%TBSA,最大可达100%TBSA的病人,全身、全程采用MEBO治疗,亦未发现有任何毒副反应。更使人心悦的是采用MEBO能治愈氢氟酸烧伤、酚烧伤及溴烧伤、黄磷烧伤等(于锡恩1991,4:28,刘林1991,4:27)。此外,采用MEBO还可治愈某些皮肤疾病。通过翻阅10年期刊所报道的临床资料,亦未发现其它并发症。有些病人早期出现体温升高应视为治疗过程中的正常反应,一般不需特殊处理,会随创面的修复而恢复正常。上述分析足以说明,MEBO不仅本身没有毒副作用,可能还具有去除或中和某些毒性物质的作用。总之,MEBT/MEBO技术完全改变了烧伤的传统医学模式,为烧伤组织提供了一个利于细胞代谢、再生修复的内环境,其疗效可靠,且无毒副作用,称之“全新生命医学”无可厚非。十二、21世纪的总体目标与任务

总体目标是指MEBT/MEBO技术在21世纪内要达到的境地或标准。关于这个问题在文章的一开头就提出:坚定不移地继续推广、研究、发展这项全新技术,期望在进入下个世纪不长的时间内用其替代传统的干燥暴露疗法,这就是我们的总体目标。然而欲实现这个目标,尚有许多艰巨而复杂的工程需要我们诸个研究、落实,以保证总体目标的如期实现。

(一)提高判断烧伤深度的能力,严格三度六分法诊断标准

烧伤深度判断是件困难的事,即使是多年从事烧伤专科的医生,对烧伤深度的判断都能做到准确无误是相当困难的,这与烧伤病变的不规则性有关,也存在主观判断能力的偏面性。三度六分法是徐荣祥教授根据MEBT/MEBO技术所提出的一个新的分度方法,因为这种判断有利用药指导和方法实施。徐氏强调,标准的深II度不需借助任何外科方法,单用MEBT/MEBO技术即可;如果创面比较深,即全层皮肤损伤可借助耕耘疗法治疗(1989,4:8)。应当看到,有的医生仍沿用三度四分法,故深度诊断的混用现象比较普遍。由于标准不统一,结果的不一致性也就不足为奇了。

(二)加强深Ⅱ度创面自然愈合及愈后皮肤质量的研究

MEBT/MEBO技术治疗深Ⅱ度浅型与深型的自然愈合规律已被我们揭示,徐荣祥将其归纳为四个阶段(1997,3:6)。希望同道们在实践过程中加深理解,善于思索和发现问题,认真总结经验,用这个规律指导临床实践。因为深Ⅱ度浅型大部分有生机的真皮组织仍可生理性再生修复;深Ⅱ度深型所残留的少部分真皮深层组织也可通过生理的或非生理的修复,但后者要留有轻度疤痕。因此说对深Ⅱ度的临床治疗已基本不成问题了,而最大的问题是研究细胞再生修复规律和愈合后的皮肤质量。皮肤质量并非仅限于疤痕增生,还应包括整体结构、生理功能等方面。当然,疤痕问题是其中最主要的。自然生理性愈合的创面其真皮结构与正常皮肤有何差异?何时能达到正常状态?非生理性愈合者疤痕组织中Ⅰ型胶原与Ⅲ型胶原形态如何?比例有何变化?其演变规律又是如何等,都是我们要研究的问题。只有把这些问题弄清了,才能断言深Ⅱ度深型创面生理性愈合后不留疤痕。愈后的皮肤一旦发生了疤痕,除了进一步寻找原因之外,应积极采用美宝系列产品进行治疗,并行严密观察,做出正确的评价。只有这样,才能丰富和完善MEBT/MEBO全新生命医学的内涵。

(三)加强对全层皮肤损伤的研究

全层皮肤损伤包括浅Ⅲ度与深Ⅲ度损伤。浅Ⅲ度创面的处理关键是促使皮下组织中皮肤信息组织发生转化,形成皮岛,在液化排除坏死真皮组织的同时,培养新生的皮岛组织。再促使这些皮岛组织蔓延和形成新的皮肤,达到自然修复愈合。对于肌肉组织发生损伤的深Ⅲ度创面,其治疗原则是用MEBT/MEBO技术将坏死组织液化、排净,行肉芽创面植皮治疗。当然,深Ⅲ度烧伤的治疗难度是相当大的,小面积者可能不成什么问题,大面积深Ⅲ度烧伤病程长,病理变化十分复杂,希望投入最大力量进行研究,以尽快揭破当前MEBT/MEBO技术中的难解之题。

(四)加强局部与系统治疗技术的临床实践与基础研究

烧伤局部治疗技术的基本概念就是用湿润暴露疗法处理创面。要求所有学者把MEBT/MEBO学术理论彻底弄懂,操作方法规范化,注意总结这一最新技术的学术成果,使之再跨入一个新的境界。全身系统治疗主要指那些已引起全身反应而需要积极的液体复苏、防治局部与全身性感染、加强全身营养支持及综合治疗的病例。对于抗休克治疗的着眼点,徐荣祥的见解与传统疗法有所不同,他认为不仅是补充血容量的问题,更重要的是对重要脏器如心脏、肾脏等加强保护。只有在这个前提下进行液体复苏治疗,才能有效地改善血流动力学。湿润暴露疗法的感染防治强调一个“早”字,它与传统疗法相比在理论上也有其独特见解。深度烧伤创面早期以渗出为主,MEBO虽具有非杀(抑)菌方式的抗感染作用,但在早期很难从局部创面上吸收并达到抗感染的最佳状态。故主张在伤后7天内要控制环境条件相对无菌,宜用足量高效低毒广谱抗菌药物防治感染。液化期时间较长,变化过程也比较复杂,是抗感染治疗的重点阶段。为保证MEBO在局部和全身发挥其有效治疗作用,正规实施操作规程显得更为主要。徐荣祥在“局部与系统治疗技术要点”讲解时一再强调,希望大家在临床工作中加深体会,不断实践,不断总结,不断完善,把这新技术以全新的面貌展现出来。言外之意,就是要不断实践,找出规律,完善学术,指导临床,让全新医学为广大烧伤受难者造福。

(五)进一步加强“烧伤创疡医学”基础理论的研究。

十年来,围绕徐荣祥教授创立的“烧伤创疡医学”的基础理论研究,虽已取得举世瞩目的成就(见MEBT/MEBO与全新生命医学部分),但仍有许多高新技术的研究需要在下个世纪完成,如受损伤细胞再生的调控,再生修复的自然规律,“克隆”技术与烧伤组织修复,MEBO与细胞因子,MEBO非杀(抑)菌的特异性及作用程度等等。当然,上述课题即属于高新技术范畴,但又必须用高新技术去完成。因在各方面的投入均较大,故建议应在条件成熟的单位有计划的进行。

(六)继续完成卫生部“十年百项成果推广计划”

1991年卫生部已把MEBT/MEBO技术批准为“十年百项成果推广计划”。在过去几年里,中国烧伤创疡科技中心在技术培训、理论指导和组织协作、科学研究等方面均作出了巨大努力,使“烧伤湿润暴露疗法及其湿润烧伤膏”这项新技术已在全国范围内得到大力推广,并且取得显著成绩;同时,已把该项技术推出国门,走向世界,在执行国际急救任务中也做出了一定的贡献。这些成就已在1996年“十年百项成果推广”会上作了经验介绍,并受到卫生部领导及与会代表们的高度评价。但是推广工作并没结束,我们应在今后不长的时间内,继续做好推广与普及工作,进一步推动我国烧伤医疗事业的发展。

(七)继续加强对相关性疾病的临床治疗与基础研究

几乎在MEBO问世的同一时期,某些与烧伤相关疾病采用MEBO的治疗工作也相继开始了。至今已有225篇临床报道,包括体表溃疡、刀伤、创疡及内、外、妇、儿、皮肤等各科相关疾病。由此可见,MEBT/MEBO技术对医学界的影响是相当大的。在下个世纪我们应抓紧对这些相关疾病的临床与基础研究,但不能把过多的工作放在病例重复上,要根据临床与基础研究的基本原则和实施方法,进行高层次的研究,为扩大MEBT/MEBO技术的适应证提供科学的理论依据,从多方面丰富和完善烧、创伤全新生命医学的内涵。

(八)提高医学哲学思想水平

徐荣祥创立的MEBT/MEBO技术是根据中国传统医学理、法、方、药的辩证规律产生的,并且已发展成“中国烧伤创疡医学”。随着学术的不断发展,现已形成了“整体与个体论”相统一的哲学思想体系。徐荣祥一再引导大家对医疗疾病的思路要从认识论中研究规律,从整体认识观中研究规律,用双方的总体规律反映事物的本质,将东西方医学结合起来,形成新的医学思想体系。同时建议大家注重实践,不要盲从,要从病人的实际出发,从病情出发,千万不能把自己凌驾于病人之上,用医学哲学思想统帅自己,指导自己。在他的倡导下,《中国烧伤创疡杂志》于1996年正式开辟了“医学哲学”栏目,并先后刊登了不少较高质量的文章(如高铭仁、高步营、李天宇等)。为了促进MEBT/MEBO技术的进一步发展,今后的重要任务之一是要求大家结合自己临床体会,踊跃参加MEBT/MEBO的哲学思想讨论,让“中国烧伤创疡医学”在“辩”中发展,在“辩”中前进。

(九)继续办好《中国烧伤创疡杂志》

如上所述,本文的所有原始资料都来源于《中国烧伤创疡杂志》,一切期望和要求即是对MEBT/MEBO学术的总体要求,也是《中国烧伤创疡杂志》在下个世纪的工作方向。值此世纪更迭之际,杂志社将对今后的工作进行专门部署,把握好办刊宗旨,当好MEBT/MEBO的喉舌。艰巨任务,责无旁贷。

作者仅就MEBT/MEBO技术在烧伤临床与基础研究方面所取得的成就,以及下个世纪的任务作了浅薄之谈,挂一漏万在所难免。本文尚未过多涉及与烧伤相关疾病的论述,有意今后补充讨论。