- 生理修复法防治面部深度烧伤瘢痕的临床观察

-

目录

- 中东六国应用MEBT/MEBO治疗烧伤的临床疗效评价

- 吸入性损伤气管切开问题的临床讨论

- 烧伤休克液体复苏临床研究进展

- 整形外科进展的回顾与展望

- 从MEBT/MEBO的发明看医学思路与医学创新的关系

- 皮瓣型皮肤撕脱伤修成暴露真皮下血管网皮瓣回植创面的血循环变化分析

- MEBT/MEBO治愈夫妻面部烧伤的护理体会

- MEBO在高频术后皮肤创面上的应用

- MEBO纱条脓腔引流治疗前庭大腺脓肿56例疗效观察

- MEBO治疗创疡86例临床体会

- MEBO治疗260例乳头皲裂体会

- 小儿皮肤溃疡保守治疗的方法探讨

- 老年人慢性顽固性皮肤溃疡的治疗

- 烧伤合并破伤风感染的临床治疗(附4例报告)

- 生理修复法防治面部深度烧伤瘢痕的临床观察

- 浅谈美比欧疤痕平在增生性疤痕与疤痕预防的临床应用

- 婴幼儿烧伤早期MEBO包扎治疗诱发急性类白血病反应

- MEBO与SD-Ag对比治疗会阴部深Ⅱ度烧伤60例临床体会

- MEBO治疗152例摩托车排气筒烧伤的临床体会

- MEBO治疗粉尘爆炸复合烧伤

- CD34 组化法在瘢痕微血管构筑中的应用研究

- 烧伤大鼠早期胃肠喂养的实验研究

- 特异性IgY对烧伤鼠继发感染白念珠菌预防作用的实验研究

- 烧伤病人巨细胞病毒感染的检测分析

- 烧伤小鼠腹腔巨噬细胞肌醇脂质信号系统变化的实验研究

江苏省金坛市中医院(213200) 戴扬 陈春妹 陈伟炳

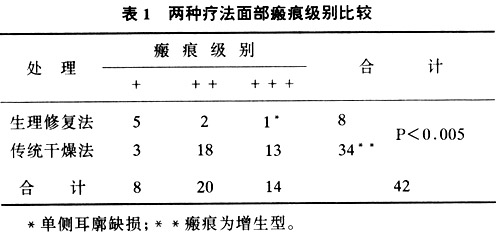

[摘 要] 目的:探讨生理修复法防治面部深度烧伤瘢痕的可靠性。方法:用MEBT/MEBO及中药脉络宁、丹参等作为临床治疗药物,将发生的瘢痕例数与传统疗法遗留瘢痕作比较。结果:治疗组147例出现瘢痕8例(5.44%)瘢痕级别低于对照组,经R×C表资料的X2验,P<0.005。结论:生理修复法是治疗面部深度烧伤的理想选择。

[关键词] 生理修复法 烧伤 面部深度 瘢痕

Clinical Observation of Effects of Physiological Repair Method for Preventing and Treating Deep Facial Burn Scars Dai Yang, et al.(Hospital of Chinese Medicine, Jintang City, Jiangsu Province 213200)

[Absrtact] Objective: To make clear the reliability of physiological repair method for preventing and treating deep facial burn scar. Method: To compare of the number the cases with scar formation after treated respectively with MEBT/MEBO, Mailuoning, Danshen and conventional therapy. Results: In MEBO group, only 8 out of 147 cases (5.44%) had scar formation. The scar grade was lower than the that in the control group. P<0.005. Conclusion: Physiological repair method is the best choice for treating deep facial burn.

[Key Words] MEBO physiological repair deep facial burn

面部深度烧伤引起瘢痕是烧伤后常见的后遗症。为探讨生理修复法防治面部深度烧伤瘢痕的可靠性,现将我科在1992年5月至1999年9月治疗147例面部深度烧伤与传统干燥法比较情况报告如下:

一、资料与方法

1.生理修复法资料来自病区面部深度烧伤患者,提前出院者不计入。共147例,男性105例,女性42例。年龄最小42岁,最大84岁,平均年龄27.63±19.64岁。热水、蒸气烫伤56例,火焰、电弧烧伤49例,爆炸伤17例,化学灼伤25例。面积<1%21例,1%~3%57例,>3%69例。深Ⅱ度浅型97例,深型41例,Ⅲ度浅型9例。

2.传统干燥法共34例,男性27例,女性7例,平均年龄25.28±17.66岁。热水烫伤11例,烧伤18例,爆炸伤3例,化学灼伤2例。面积1%~3%5例,>3%29例。深Ⅱ度26例,Ⅲ度8例。

3.治疗组用北京光明中医烧伤创疡研究所提供的烧伤湿润暴露疗法(MEBT)专用药湿润烧伤膏(MEBO)及美化欧疤痕平。本院制剂室提供烧伤Ⅰ、Ⅱ号口服液。Ⅰ号液由中药黄芩、黄柏、芙蓉叶、虎杖、生地、元参、天花粉、玉竹等适量组成;Ⅱ号液由中药黄芪、党参、白术、茯苓、丹参、当归、生地榆等适量制成。用法:均为30-40ml,每日三次,小儿酌量。

4.创面处理先以生理盐水棉球或纱布清除污染物,根据伤情必要时剃光头发,创面周围用0.1%洗必泰或碘酒消毒。化学烧伤按其性质另作处理。对渗液少、干燥、痛觉试验迟钝或消失的创面经耕耘刀或手术刀割划减张后涂MEBO。

5.在常规治疗同时,急性渗出期和液化期每日给脉络宁10~20cm(南京金陵制药有限公司生产)或复方丹参注射液6~16ml,加入5%葡萄糖注射液200~500ml中静脉滴注,连续5~10天。内服烧伤Ⅰ号液;修复期,服烧伤Ⅱ号液;康复期,修复组织瘙痒,口服脑益嗪、赛庚啶等抗组织胺药,局部搽美比欧瘢痕平、1%氢化考的松霜(本院制剂)。伤势严重及疑有呼吸道灼伤者,给吸氧,循环监护、血氧饱和度等监测。并以双黄连注射液5~10ml(河南淅川制药有限公司生产),地塞米松2.5~5mg,加入0.9%生理盐水10ml作超声雾化口腔吸入,每日二次。做好体位和五官清洁护理。

6.观察治疗组创面愈合天数以三个月为限,随访统计瘢痕发生率。自定瘢痕等级与对照组比较,作R×C表资料的X2检验。瘢痕级别:“+”局部发生:“++”散在发生,“+++”面部广泛发生或五官畸形。二、结 果

治疗组147例全部治愈,愈合天数(

±S)分别为:97例深Ⅱ度浅型10.26±1.64天,瘢疤0例(0/97)。41例深Ⅱ度深型15.82±1.84天,瘢痕2例(2/41)。9例Ⅲ度浅型26.86±5.58天,瘢痕6例(6/9)。瘢痕为零星散发,较度增生,多见于面颊,颌缘区。本组瘢痕等级低于对照组,两种疗法瘢痕比较见附表。

±S)分别为:97例深Ⅱ度浅型10.26±1.64天,瘢疤0例(0/97)。41例深Ⅱ度深型15.82±1.84天,瘢痕2例(2/41)。9例Ⅲ度浅型26.86±5.58天,瘢痕6例(6/9)。瘢痕为零星散发,较度增生,多见于面颊,颌缘区。本组瘢痕等级低于对照组,两种疗法瘢痕比较见附表。

三、讨 论

1.过去曾被认为,传统干燥法是预防创面细菌感染的有效手段。20世纪60年代中期人们发现该办法可促使有生命的组织细胞脱水坏死,加重了损伤创面,而生理修复法是保护创面,使有生命的组织本能地再生修复。

2.深Ⅱ度烧伤时真皮层受到部分或全部破坏,生理修复靠何种物质再生皮肤,曾经是临床争鸣的热点。根据皮肤组织胚胎发生学真皮层中的毛囊、皮脂腺、汗腺管等皮肤附属器均起源于外胚层,与表皮基底细胞有共同的遗传特等[1]。皮肤的再上皮化是通过角朊细胞的迁移、增生和分化实现的。深Ⅱ度烧伤时残存毛囊、汗腺管组织成为再生修复上皮的基础,而来自毛囊的表皮细胞起源于毛囊隆突部[2]。

3.瘢痕是创伤修复的产物,其形成是创伤在经过炎症期、增生期、重塑期过程中,白细胞、巨噬细胞、肥大细胞参与浸润,释放出多种细胞因子(生长因子),成纤维细胞增生,合成了大量的胶原和基质,最终胶原代谢与排列异常,高浓度酸性粘多糖类基质沉积。微循环血管丛损伤,自由基等也可导致了瘢痕产生。本组选择MEBT/MEBO为烧伤生理修复预防瘢痕,让烧伤创面立体式地暴露在生理湿润环境中防止组织再损伤,并以MEBO的液化方式无损伤地排斥坏死组织、细菌、裂解产物及生物毒素,降低炎症反应,保护上皮细胞及毛细血管,促进上皮再生修复和皮肤血管树的重塑[3]。MEBO还能使成纤维细胞提前成熟,阻断胶原合成的信息传递。

4.脉络宁是由中药元参、牛膝等制成的复方注射液,有扩张血管、改善微循环,增加血流量及抗凝血、溶血栓作用。作者曾用于救治大面积烧伤并获得成功[4]。丹参能改善创面微循环障碍和氧自由基损伤,在创伤修复中使再生上皮化发生早,新生表皮层增厚,真皮胶原纤维结构排列整齐,此外还抑制成纤维细胞生长[5]。本组治疗中应用脉络宁、丹参等活血化瘀药物,147例面部深度烧伤瘢痕率仅为5.44%。

5.在深Ⅱ度深型和Ⅲ度创面修复期,常有残余肉茅增生创面而难于愈合。肉芽组织实际上是一种炎症组织,实验证实绿脓杆菌、葡萄球菌是主要感染菌群[6]。我们用2%~3%氯化钠溶液加适量庆大霉素对肉芽增生创面作短期湿敷加压包扎,促使其平复,为创面周围上皮组织有效爬行创造了条件。对于偏大的肉芽增生创面,则还采取手术清除,创面大不能自行愈合的采用自体皮覆盖,避免了瘢痕形成。

6.肥大细胞参与了创面修复的全过程,其脱出的颗粒散落在胶原基质中可产生多种血管活性物质,如5-HT,组织胺和肝素。其中肝素又是硫酸粘多糖与碱性蛋白的复合物。虽然目前认为早期用抗组织胺药对改善微循环无显著意义[7],但肥大细胞释出的血管活性物质能直接刺激成纤维细胞的增生和细胞外基质的合成,并可刺激内皮细胞增生,可延缓瘢痕增生。本组有2例深Ⅱ度烧伤在修复组织奇痒的基础上迟发瘢痕增生,对此,我们采取美化欧瘢痕平与皮质类固醇霜剂局部交替外搽,同时口服组胺拮抗剂较好地减轻了上皮奇痒和瘢痕迟发。

7.全面部烧伤时,受呼吸影响,鼻腔口、唇红区创面容易干燥出血、结痂、必须勤涂MEBO避免干燥。眼内眦,外耳道则容易被液化物、渗出液流淌浸渍,治疗中要保持局部清洁。耳廓皮肤薄,皮下组织少,特别在有全身多处烧伤翻身换药时,耳廓创面容易被压迫摩擦,作者将消毒软质的纱布圈套于耳廓,防止耳软骨的受压坏死。其次还用软吸管、小汤匙等进餐,减少食物污染创面,预防口角皲裂及出血。由于采取了这些措施,本组除1例发生单侧耳廓部分缺损,其余均无发生眼脸外翻、鹰嘴鼻、小口畸形等畸形愈合并发症。参考文献

[1]赵辨等主编.临床皮肤病学.南京:江苏科学技术出版社,1989,2版:2~3

[2]蔡景龙,张宗学主编.现代瘢痕治疗学.北京:人民出版社,1998,1版:18

[3]徐荣祥.MEBT/MEBO的基础理论主体与作用机理要点.中国烧伤创疡杂志,1997,3:37~38

[4]戴扬等.基层医院应用MEBT救治大面积烧伤体会.中国烧伤创疡杂志,1996,4:16

[5]胡俊勇,任林森.丹参对深Ⅱ度烧伤创面皮肤活力的影响.中国修复重建外科杂志,1998,12(4):208。

[6]李平松,等.烧伤肉芽创面细菌与院内感染的调查.中国烧伤创疡杂志,1995,2:26

[7]刘桐林主编.实用烧伤学.北京:科学技术文献出版社,1995:29