- 烧伤皮肤原位再生复原技术对重度以上

-

目录

- 人体再生复原科学养生的生命机理

- 烧伤湿润疗法的辩证思维

- 烧伤学科建设与烧伤湿性医疗技术学科发展若干问题的思考

- 缺肢患者烧伤面积评估方法研究

- 烧伤皮肤原位再生复原技术对重度以上

- 床旁血液净化在危重烧伤患者中的应用

- 湿润暴露疗法治疗面部深Ⅱ度烧伤的临床分析

- 湿性医疗技术治愈一例HIV感染特重度烧伤护理体会

- 湿性医疗技术治疗皮肤擦挫伤

- 外周静脉化疗所引起局部损伤的几种护理干预方法的效果观察

- 局部应用重组水蛭素对兔耳静脉淤血皮瓣存活的影响

- 在激光祛斑创面中的治疗作用

- MEBO处理结肠造口坏死并皮肤黏膜分离临床分析

- 湿润烧伤膏与凡士林在治疗体表脓肿切除术后创面的临床疗效

- 纱条脓腔引流治疗乳房脓肿的疗效观察

- 联合红霉素眼膏用于鼻内镜术后鼻腔填塞效果观察

- 湿润烧伤膏治疗重症日光皮炎临床观察

- 无机物硝酸盐能够提高线粒体氧化磷酸化效率

- 溶解态的凋亡因子Bax通过MFN2/MFN2刺激线粒体融合

- 抗氧化蛋白有独立的24小时周期节律

- 肿瘤细胞释放热休克蛋白Hsp27逃避免疫攻击促进自身生长

王洪生

作者单位:100020 北京,北京美宝烧伤创疡研究所【摘要】烧伤皮肤原位再生复原技术,是我国学者徐荣祥教授发明的一项新的烧伤治疗技术。该项技术的核心之一是用烧伤湿性医疗技术为创面营造生理的湿润环境,唤醒潜能再生细胞,并增殖分化使体细胞转化为干细胞,再原位再生皮肤器官,最终实现皮肤原位再生修复;核心之二是在正确处理创面的同时,强调系统治疗。为了更好的发挥系统疗法在烧伤皮肤原位再生复原方面的治疗作用,作者复习了有关资料,对烧伤早期休克复苏,抗感染治疗,心、肾、肺等脏器的功能维护治疗要点进行了归纳、分析,供广大读者参照实施。

【关键词】重度以上烧伤;烧伤皮肤原位再生复原技术;休克;感染;脏器功能不全;系统治疗

【标识符】doi:10.3969/j.issn.1001-0726.2011.02.005

【文章类型】综述【Abstract】 Burn Regenerative Medicine and Therapy with Moist Exposed Burn Therapy and Moist Exposed Burn Ointment (BRT&MEBT/MEBO) is an innovative burn treating technique invented by the Chinese scholar Prof. Xu Rong-xiang. One of the technical cores is to create a physiological moist environment on the wound bed with BRT&MEBT/MEBO, invigorate Potential Regenerative Cells (PRCs) to proliferate and differentiate into stem cells from somatic cells, and consequently to regenerate skin organ in situ and realize in situ skin regenerative restoration; another core is to highlight systemic treatment in addition to standard local wound management. In order to promote the therapeutic effect of systemic treatment of Burn Regenerative Medicine and Therapy in burnt skin regenerative restoration in situ, the author reviewed relevant literatures and made the following summary and analysis about the key points of systemic treatment of early-stage shock resuscitation, anti-infection, maintenance of major organs' function including heart, kidney and lung for practitioners' reference.

【Key words】 Major burn injuries; Burn Regenerative Medicine and Therapy; Shock; Infection; Insufficiency of organ function; Systemic treatment重度以上烧伤是指烧伤总面积为30%TBSA以上的烧伤,有研究发现此类烧伤发生后因微血管通透性增加而引起体液重新分布,即除创面局部微血管通透性增高外,全身远隔部位的微血管通透性也增加,大量循环的血浆样成分外渗到组织间隙、转移到细胞内(离子、水分)和从创面渗出,导致人体有效循环血量锐减,重要生命脏器血流灌注不足,组织细胞缺血缺氧,结果导致乏氧代谢,作为生命日常主导的线粒体[1]有氧代谢障碍、产生能量不足、无氧酵解造成乳酸堆积、炎性介质过度释放造成细胞结构和功能受损而引发休克、心泵功能障碍、多脏器功能不全或障碍、炎症反应综合症等一系列全身性病理生理变化。故烧伤的全身发病与局部发病关系密切,无论成人或儿童,当烧伤面积或深度达到某种程度(重度以上烧伤)时,必然引起全身性病理生理性变化,这些变化中的任何一个都可以对烧伤全身性发病产生不同程度的影响[2]。因此,在治疗上必需采取系统综合疗法来防治休克,迅速恢复有效循环血量,改善重要生命脏器的血流灌注及组织细胞的氧供,维护重要生命脏器的功能,减轻炎症反应综合症,防治感染,才能保全患者的生命。烧伤皮肤原位再生复原技术的系统疗法与烧伤外科的系统支持疗法所涉及的内容不尽相同,但是由于创面处理方法上存在差异,烧伤皮肤原位再生复原技术的系统疗法有着自己独特的特点和要求[2]。

1. 休克期复苏治疗要点

休克的本质是组织细胞的缺血缺氧,而由此导致的细胞和细胞器的损伤是烧伤休克发病的根本[3]。故休克期复苏的要点是尽早、迅速、有效的进行容量复苏,恢复有效循环血量,维持脏器灌注的最低需要量,为细胞及其重要的细胞器线粒体的有氧代谢提供足够的氧与营养物质,保障细胞能量供给,达到循环与细胞的同时复苏,防止脏器发生缺血缺氧性损害及缺血再灌注损伤,维持心泵功能和防止肾功能衰竭。

1.1. 容量复苏

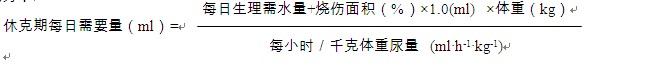

1.1.1. 复苏液体总量的估计 伤后48 h以内可参考烧伤皮肤原位再生复原技术休克期补液公式,其公式为:

公式分子中的生理需要量及液体种类与国内通用公式相同,其成分为5%葡萄糖溶液,成人需要量按2000 ml计算,小儿以年龄或公斤体重为计算依据。公式分子后半部分的计算量为电解质与胶体液的总和,计算依据仍是烧伤面积与公斤体重,补液系数为1,即每1%烧伤面积、每公斤体重1 ml。公式分母部分是调整计算量的变量值,初始计算宜用1,因为正常人尿量每小时、每公斤体重为1 ml。所以患者入院时的初始计算量实际上为分子部分的计算量。

尿量可作为治疗过程中的调整参数,当计算第2个24 h液体入量时,第1个24 h每公斤体重每小时的平均尿量应作为干预第2个24 h入量的数。如果该患者第1个24 h的平均尿量为0.9 ml/ kg-1•h-1,说明第1个24 h的尿量少于要求尿量(1 ml/ kg-1•h-1),而液体入量可能相对不足,第2个24 h应相应增加补液量[4]。

此补液公式仅作为复苏补液总量估计的基本参考,在临床中对复苏液体总量的估计要体现个体化原则。

1.1.2. 液体复苏效果的监护 在液体复苏过程中,最需要始终严密观察的两项指标就是容量和浓度的变化。这里的容量概念蕴含着有效循环血量之意,液体复苏的目的就是迅速纠正低血容量性休克,恢复人体有效循环血量,以保障重要生命脏器的血流灌注,判定容量变化的诸多指标中最可靠的指标是患者复苏过程中每小时每公斤体重的尿量。尿量是监护有效循环血量简便而可靠的指标,如伤前肾功能正常,在未使用利尿剂和心功能不全的情况下,患者尿量间接反映有效循环血量和重要生命脏器的血流灌注情况,因为肾血流量的维持表明其它脏器有适当灌注。故重度以上烧伤入院后要常规放置气囊导尿管进行留置导尿,以便于监护患者每小时尿量。正常成人尿量平均每分钟1 ml,每小时60 ml,重度以上烧伤特别是特重度烧伤患者即使液体复苏适当,早期也很难完全恢复到每小时60 ml的正常尿量。成人尿量维持在0.5 ml~1 ml/ kg-1•h-1(每小时30 ml~50 ml),儿童尿量维持在1 ml /kg-1•h-1,即表示有适当组织灌注,不必要求恢复到正常尿量,否则增加液体复苏量将加重水肿[5],在没有血流动力学监测的情况下,易发生输液过量,有致急性左心衰和肺水肿的危险,成人每小时30 ml尿量为临界尿量,低于30 ml/h,反映有效循环血量不足,需加快补液速度,增加补液量。在短时间内加快补液速度和增加补液量后尿量仍不增加,可尝试应用利尿合剂,这里要特别强调的是容量复苏的液体种类为含钠的晶体液(平衡盐溶液)和胶体液,而水分不能作为容量复苏的液体。这里的浓度概念是指在液体复苏过程中要动态监测血浆胶体渗透压和晶体渗透压的变化,因为血浆胶体渗透压是维持血管内外水平衡和有效循环血量的重要因素,而晶体渗透压是维持细胞内外水平衡,防止细胞脱水和水肿的重要因素,根据血浆胶体渗透压和晶体渗透压的变化,及时调整补液的种类和质量,使二者保持正常水平,才能保障休克期有效的复苏。

1.2. 心功能维护

重度以上烧伤患者烧伤后心泵动力功能常因心肌缺血缺氧性损害,心肌抑制因子的产生直接降低心肌收缩能力,而导致心肌收缩力降低,每搏输出量减少,心泵动力功能下降。伤后第1个24 h开始即应用正性肌力药物西地兰0.4 mg/次,加入25%~50%葡萄糖注射液中缓慢静推,q8h,第1个24 h给够全效量1.2 mg,第2个24 h给予0.4 mg的维持量,还可应用1,6二磷酸果糖以营养保护心肌。心功能的维护和支持有利于休克的复苏,这是因为重度以上烧伤休克期维持正常血压的三大因素中除外周血管阻力外,另外两项指标有效循环血量与每搏输出量都减少或降低,只有及时应用正性肌力药物才能增强心肌收缩力,维持心泵动力功能,保障正常的每搏输出量,所以心功能维护是重度以上烧伤休克期复苏不可或缺的手段之一。

1.3. 肾功能维护

重度以上烧伤因有效循环血量不足常导致肾皮质发生缺血缺氧性损害,并且常发生肾血管收缩,导致少尿或无尿。尿量是反映脏器灌注的重要指征,尿量锐减本身并不是器质性肾功能衰竭的确切证据,但少尿或无尿的时间却常是肾功能衰竭的重要判断依据,如无尿时间达12 h以上,多易导致肾衰[6]。研究发现,当烧伤使心排出量降低50%,即由正常人的5.4 L/min降为2.7 L/min时,肾血流量可因肾血管的强烈收缩而下降90%,即从正常的每分钟1500 ml降为150 ml。从治疗意义上分析,解除血管痉挛,恢复肾血管的正常口径应列为主要治疗手段。重度以上烧伤系统性治疗的技术要点中强调,伤后或入院后,即以1%普鲁卡因100 ml加25%葡萄糖注射液100 ml~200 ml,苯甲酸钠咖啡因0.5 g,维生素C 1 g,静脉滴入每日1次。上述药物综合在一起统称为利尿合剂。配方中的普鲁卡因能解除血管平滑肌痉挛,恢复小动脉口径,从而增加肾血流量。苯甲酸钠咖啡因属于中枢兴奋剂,据资料介绍,它可以消除血管内溶血时红细胞所产生的血管收缩物质对肾脏的损伤作用。烧伤皮肤的血管内溶血是相当普遍的,而且是明显的,相形之下,采用该药治疗会恰到好处。25%葡萄糖溶液即是利尿合剂的溶剂部分,也可因其高渗状态而产生利尿作用[7]。

总之,维护肾脏功能最有效的措施就是迅速恢复有效循环血量的同时应用利尿合剂以维护肾功能,保证一定尿量。利尿合剂不会产生强大的利尿作用,对有效循环血量扰乱不大,应用溶质性利尿剂或袢利尿剂一般应在经适当输液,容量基本补足,但尿量仍偏少或合并血红蛋白尿、肌红蛋白尿时,可在先静脉滴注1.25%碳酸氢钠注射液碱化尿液后首选溶质性利尿剂甘露醇,其次选用袢利尿剂。在肾功能的维护和监测中还要注意尿比重的变化,因为它能反映肾小管的浓缩功能,当尿比重持续低于1.010时,要注意急性肾功能衰竭的发生。肾脏是人体水、电解质平衡调节和酸碱平衡维持,代谢产物排泄的重要脏器,故肾功能的维护也是重度以上烧伤休克期复苏不可或缺的重要手段之一。

2. 抗感染治疗要点

烧伤感染属院内感染,患者入院后,自身的正常菌群很快被病房中的耐药菌株取代,另外重度以上烧伤的皮肤屏障功能被破坏,重要生命脏器血流灌注不足或锐减,组织细胞缺血缺氧,导致多脏器结构和功能受损、不全或障碍,机体免疫力低下,加上肠道黏膜因缺血缺氧发生坏死,正常肠道正常的黏膜机械屏障、免疫屏障、厌氧菌形成的生物屏障遭到破坏,肠道细菌移位而使患者极易发生外源性(创面或深静脉插管等)及内源性(肠道细菌入血移位)感染。故对于重度以上烧伤除要做好局部(创面)抗感染治疗外,全身系统抗感染治疗也是必要的。

烧伤感染来源最主要的途径是烧伤创面,烧伤创面感染控制的理念明智之选是抑菌而不是杀菌[8],这一观点从烧伤皮肤原位再生复原技术对控制创面绿脓杆菌的临床研究中得到了验证:绿脓杆菌在实施该项技术所需的湿润烧伤膏的作用下,创面均无绿色分泌物,最后细菌检测结果表明未使用湿润烧伤膏的创面绿脓杆菌产生的是绿色的蛋白质,而使用湿润烧伤膏的创面绿脓杆菌产生的是对人体无害的非绿色蛋白质,这个试验结果为何产生不同的蛋白质,原因就在于外在提供的营养物质不同,而并未改变细菌的基因。烧伤皮肤原位再生复原技术提供的营养物质是正常细胞所需的,改变了细菌所处的营养环境,线粒体发布的信息不同,细胞核染色体接收的信息就不同,所以发布给内质网的工作命令也就不同,相应的内质网执行生产的蛋白质就不同,最终产生的蛋白质可以和人体共存,因此,将来人类抗生素将被非杀菌物质所取代,使细菌产生的蛋白质和人体共生,把细菌变成和人体共生的生物体。这也是烧伤皮肤原位再生复原技术既能无损伤地液化快速清除创面坏死组织和最大限度地保护创面残存上皮组织,又能预防和控制排斥创面、排斥感染的奥秘所在。

2.1. 烧伤皮肤原位再生复原技术抗感染机制

2.1.1. 及时控制微生物生态环境,抑制细菌繁殖速度,使细菌变异,降低细菌的数量和内毒素的产生。因为感染与细菌的数量、毒力、侵袭力有关,烧伤皮肤原位再生复原技术通过降低细菌数量、毒力和侵袭力达到预防、控制创面感染。

2.1.2. 建立坏死组织油润(湿润)的环境、保护隔离创面,油润环境既能使坏死组织与正常组织相互隔离,又具有阻止坏死组织和烧伤毒素吸收的作用(水合状态易造成烧伤毒素吸收)。

2.1.3. 提前湿润液化坏死组织,要在液化环境下预防控制感染,必需在机体免疫排斥反应高峰期到来之前清除创面所有液化坏死组织。

2.1.4. 无损伤性地提前分离间生态组织。

2.1.5. 及时主动引流,使其成为创面清创剂,具有清洁创面,预防控制创面感染的作用。

2.2. 系统抗感染治疗原则

2.2.1. 系统抗感染时机 系统抗感染治疗可分为预防性和治疗性抗感染治疗。重度以上烧伤从休克期就要进行系统抗感染治疗。因为抗感染就蕴含着抗休克,所以伤后入院时即要应用抗生素,此期为预防性抗感染治疗;治疗性抗感染治疗一般在烧伤治疗的不同阶段,患者一旦出现创面及全身脓毒症的症状后在根据细菌学调查,有针对性的全身应用敏感、广谱、高效、低毒抗生素,大剂量、短疗程应用。

2.2.2. 系统抗感染时限 除休克期外,抗感染治疗主要集中在创面坏死组织液化高峰期。应用抗生素有防治创面感染及全身脓毒症的双重意义,系统抗感染的应用时限主要在休克期和液化高峰期,即伤后2 w以内,但这2 w内也不是连续应用抗生素,基本上是先用5 d~7 d左右,根据情况果断停用抗生素,而后根据患者白细胞计数及中性粒细胞中中毒颗粒的有无和变化、生命体征等情况再决定是否应用抗生素。

2.2.3. 系统选用抗生素种类 对重度以上烧伤现代抗感染治疗的理念是主张“重拳出击”或“降阶梯”的应用抗生素原则。预防性应用一般选用广谱、高效、低毒抗生素,大剂量、短疗程(3 d~5 d);治疗性应用一般要结合烧伤常见菌、病区优势菌及药敏结果有针对性地选用抗生素;如患者出现明显全身脓毒症的症状且无药敏提示的情况下,可结合患者精神状态、血液中白细胞总数的高低等情况有针对性地选用广谱、高效、低毒抗生素。体温高,白细胞升高,如无创面及全身脓毒症的表现,不是全身应用抗生素的指征。

3. 胃肠功能维护与营养支持要点

有研究证明,重度以上烧伤在创面愈合前的整个治疗过程中都存在超高代谢,如何防治超高代谢,保证机体热卡和正氮平衡是治疗的重点。近年来,越来越多的研究结果支持并提倡对危重患者应早期进行肠内喂养,这是因为:①肠内营养既安全、经济,又符合正常的生理状态;②肠内营养可维持肠道正常的机械、免疫、生物屏障,减少肠道细菌移位,有助于提高免疫力;③肠内营养可促进肠蠕动和肠腺分泌及肠道营养激素的释放,增加肠道血流,改善肠道缺血缺氧状态,增强肠道的机械性和化学性消化功能;④降低分解激素水平,减少炎性介质释放,降低超高代谢;⑤预防应激性溃疡和消化道出血,有研究指出早期肠内营养是预防应激性溃疡,防止消化道出血最有效的措施。综上所述可以看出,维持良好的胃肠功能对患者的营养支持有多么重要的意义,这也是为什么要把胃肠功能维护与营养支持疗法合并阐述的原因所在。

3.1. 胃肠功能维护

除早期肠道喂养外,人体再生复原科学体系中的胃肠再生复原技术在对受损肠道黏膜的原位再生复原,快速恢复肠道屏障功能和增强吸收功能等胃肠功能维护方面所发挥的重要作用也不容忽视。这是因为人体再生复原科学体系中的胃肠再生复原技术能为胃肠黏膜干细胞和原位组织细胞提供必需的营养成分,使损伤部位黏膜中的潜能再生细胞和干细胞增殖分化,对损伤或溃疡黏膜实现无瘢痕的再生复原,恢复其原有的生理功能和结构[9]。早期肠道喂养与胃肠再生复原技术的完美组合,在对胃肠功能维护的诸多方法中堪称黄金组合。

3.2. 营养支持疗法临床实施要点

原则上以胃肠道高营养为主,静脉营养为辅。从休克期开始进行肠道喂养,可选用要素膳,即在伤后1 w内的应激高峰期内肠道喂养可选高糖型要素膳,伤后1 w后的应激高峰期度过后肠道喂养选择高蛋白型要素膳。在早期肠道喂养的同时应用胃肠再生复原技术,即分4次餐前半小时口服胃肠再生营养物质——美宝胃肠胶囊,2.5 g/次,以快速复原受损的胃肠黏膜,恢复肠道的机械、免疫、生物屏障功能[10],同时胃肠再生复原技术还能快速更新萎缩、衰老的胃肠黏膜,增强肠道的消化吸收功能,让营养物质充分进入血液,保证人体全面均衡的营养。这里胃肠再生复原技术可发挥为胃肠道行使正常的消化吸收功能进行保驾护航的作用,只有维持好胃肠道正常的生理功能,才能保障肠道喂养的顺利实施,营养支持疗法才能落到实处[11]。

3.3. 热卡供应量

近年来研究证实,过多的热卡供给反而会加重代谢负担,主张低热卡供给。目前的热卡计算公式数值都偏高,而电子计算机间接能量测定可比较准确的测算出热卡消耗量,但很多医院没有此检测手段。有研究认为对特重度烧伤每日经胃肠道补充能量约3000大卡即可,加上静脉辅助营养,基本满足了患者能量代谢的需要。适当营养物质补充比例为:蛋白质20%、糖60%、脂肪20%,只要热卡补足,患者血清总蛋白基本上能保持在60 g/L左右,白蛋白在30 g/L以上。

4. 呼吸功能维护要点

保持呼吸道通畅,对合并中度及其以上吸入性损伤的患者要尽早、及时行气管切口并尽早行气道灌洗,以清除气道内坏死脱落的黏膜,防止其阻塞气道,并发肺部感染。对进行性呼吸困难单纯吸氧不能缓解,呼吸频率大于30次/min,血气分析动脉氧分压(PaO2)低于70 mmHg或血氧饱和度低于95%时,应及时行呼吸机机械通气辅助治疗,上呼吸机行机械辅助治疗宜早不宜晚,一旦低氧血症纠正,应立即撤机。

总之,重要脏器功能的保护是重度以上烧伤患者治疗中必须重视的问题。按照人体再生复原科学养生的生命机理,从创面局部的原位再生复原技术的应用到全身组织器官的再生复原养护,都需要以原位再生医疗技术和再生营养物质营造生理性的再生环境,包括全身各脏器功能不全的调控与再生复原养生,总的原则是根据皮肤原位再生复原技术在烧伤系统治疗中的临床应用规范进行[12]。在重度以上烧伤患者的治疗中,“再生营养”是人体再生复原科学核心技术中最重要的组成部分,通过原位再生复原技术的实施,在保障人体“基本生命”的同时,实现人体的“再生生命”[13]。

参考文献

[1] 徐荣祥.破解人体生命延续之谜(二)——线粒体主导日常生命[J].中国烧伤创疡杂志,2011,23(1):5.

[2] 徐荣祥.烧伤治疗大全[M].第1版.北京:中国科学技术出版社,2008:39.

[3] 陈惠孙,刘良明,赵克森.现代创伤休克基础与临床.第1版.北京:人民军医出版社,1999:276.

[4] 徐荣祥.烧伤治疗大全[M].第1版.北京:中国科学技术出版社,2008:41.

[5] 许伟石,张民权.现代烧伤治疗[M]. 第1版.北京:北京科学技术出版社,1995:16.

[6] 陈惠孙,刘良明,赵克森.现代创伤休克基础与临床.第1版,北京:人民军医出版社,1999:237.

[7] 徐荣祥.烧伤治疗大全[M].第1版.北京:中国科学技术出版社,2008:45.

[8]张向清.湿润烧伤膏治疗大于50%TBSA临床研究报告(一)[J]. 中国烧伤创疡杂志,2005,17(3):172.

[9] 肖摩,等.胃肠黏膜器官原位再生复原技术的临床研究概况[J] .中国烧伤创疡杂志,2006,18(3):165~170.

[10] 肖摩.应激性溃疡与原位再生复原技术推荐治疗方案[J] .中国烧伤创疡杂志,2007,19(4):287~289.

[11] 徐荣祥.破解人体生命延续之谜(二)——线粒体主导日常生命[J].中国烧伤创疡杂志,2011,23(1):8.

[12] 肖摩.皮肤原位再生复原技术在烧伤系统治疗中的临床应用[J].中国烧伤创疡杂志,2010,22(4):258~274.

[13] 徐荣祥.人体再生复原科学[M].第1版.北京:中国社会科学出版社,2009:191.(收稿日期:2011-02-14)