- 烧伤创疡医学 第三章 烧伤湿润暴露疗法的设计理论及作用原理

-

目录

- 英文文摘

- 烧伤创疡医学 第三章 烧伤湿润暴露疗法的设计理论及作用原理

- 大面积深度烧伤用大剂量维生素丙疗法

- 对“中小面积II度烧伤应用湿润烧伤膏的一些问题”一文的看法与分析

- 对“中小面积II度烧伤应用湿润烧伤膏的一些问题” 一文的商榷

- 我国烧伤晚期畸形临床研究与治疗的进展(附1O35例的主要治疗经验)

- 烧伤湿润暴露疗法护理常规草案

- MEBO治疗特殊部位烧伤的护理体会

- 烧伤病人入院时间与用药的疗效关系

- 烧伤创面应用MEBO体温升高的临床观察

- 应用湿润暴露疗法“药刀结合”技术处理大面积III度烧伤创面有关问题的探讨

- 包扎应用湿润烧伤膏的临床休会

- 成功抢救一例电击伤致喉气管断裂、颈总动脉破裂的体会

- MEBT治疗大面积烧伤的体会

- 烧伤创疡的辩证施治

- 肾放免联检在严重烧伤临床的应用及分析

- 缺血/重灌流损伤在烧伤病理学中的地位

- 全新医技造福世界动不可没 人民法院依法保护杜绝假冒

- 实践“科技是第一生产力”的成功典范——记烧伤湿性医疗技术的发展历程

- 第四章 实验性临床研究

(北京光明中医烧伤创疡研究所所长 徐荣祥教授)

第一节研究的目的和意义

随着现代化建设的发展,烧伤发病越来越多, 但80%的病人住在农村,不能及时得到正规治疗,就济南地区360万人口的条件而言,烧伤床位不到50张,包括各省级医院和驻军医院,共烧伤床位不到100张,而其他医院均无烧伤医疗条件,所以研究一种切实可行、适于各级医院和家庭、户外治疗的方法是社会的急需。

烧伤病理学研究指出:烧伤后的某些皮肤组织,如果用适当的方法治疗,亦可使其恢复或减轻损伤,而现在人们因没有适当的方法,仍使用着促使“组织”坏死的某些疗法,所以为纠正不适当的治疗方法更急需我们研究出一种新的有利于烧伤创 面修复的疗法,使用于临床。

祖国医学治疗烧伤已有几千年的历史,早已引 起了国际学术界的重视,但近些年来由于“文革”的影响,某些治疗方法已偏离了祖国医学的轨道,导致了学术地位上的降低,所以为振兴我国的中医事业,恢复祖国医学烧伤治疗的名誉,必须尽快地建 立起我国特色的烧伤治疗方法,从我们在国际性烧伤会议上宣读的研究论文来看,国内外学者仍在渴望着祖国医学在烧伤研究上的新成就。

烧伤是最痛苦的外伤,患者除遭受直接烧伤的痛苦外,还要在治疗中遭受治疗方法带来的痛苦。例如疼痛,至今国内外均未得到解决,而我们的初试已成功地解决了创面疼痛问题。创面的治疗要求严格的无菌条件,但我们已获得200余例家庭病床、全部治愈的烧伤治疗经验,说明该项研究更值得深入进行。

该项研究是利用现代医学和祖国医学相结合的理论所产生的临床治疗方法,充分地发挥了祖国医学理论与药物的作用。它的成功将会在烧伤治疗方面又开出一条具有我国医学特色和国际先进水平的新路子。

第二节现行烧伤局部疗法概况

现代烧伤病理研究指出:局部烧伤组织的损伤分三个区带的变化,烧伤中心区组织坏死,已不能恢复,称“坏死带”;边缘区组织轻度变性,血管扩张充血,为可逆性损伤组织,称“充血带”;两者之间组织处于濒死状态,微循环发生进行性淤滞坏死,该组织为不可复性损伤组织,称“淤滞带”。所以人们根据以L病理变化研究出了多种临床局部疗法,但近年来又研究证实,淤滞带组织不是注定坏死的组织,也是可复性损伤组织,但临床有效的治疗方法均未见之。为了尽快研究出新的有效疗法,特对现行的疗法概述分析如下:

一、手术

烧伤深II度及III度创面是烧伤治疗的难题之 一,人们为了降低创面感染率和死亡率,尽快缩短疗程封闭创面,创立了手术治疗烧伤创面的局部疗法,打开了烧伤历史上的新局面。手术方法主要归纳为三种。其一,切痴植皮,适应于II度烧伤创面, 其原理为:早期或中晚期将局部坏死组织及皮下脂肪或妨碍植入皮片生长的组织切除,以各种方式将自体皮片植入创面。在全厚皮坏死的大面积创面,该疗法是必须施行的治疗方法。其二,削俪植皮法,该疗法适应于深I度被烧伤创面。其原理:早期将坏死的真皮组织切除,在残余有成活能力的真皮创面上移植自体皮达到愈合的目的。但深II度创面的深度难以判定,况且烧伤平面并非平面,而是一凸凹不平的一区带,手术损伤正常组织,其疗法尚有争论。其三,单纯植皮法,即待III度及深II度创面自溶脱痴后,肉芽创面植皮,但该疗法在创面自溶脱痂过程中易产生局部和全身的感染。

二、包扎疗法

包扎疗法是用灭菌吸水厚敷料包扎创面,使与外界隔离,以保护侧面,对浅II度创面如不感染疗效是满意的,但对深度创面则不利于坏死组织的排出,引流不畅,易于感染,换药痛苦较大。且不能使淤滞带组织恢复。

三、暴露疗法

暴露疗法是将烧伤创面暴露于空气之中,不用敷料覆盖或包扎,使创面坏死层与分泌物干燥脱水成痴。其临床治疗目的主要是降低感染率,有利于手术治疗深度创面,在此基础上,有些学者还创立了红外线照射创面、烘干疗法以及用药物促使干燥脱水成痂的疗法。但该疗法已研究证实,害大于利, 创面干燥脱水,结痂使机体水份和热量通过创面大量丢失,问生态组织进一步受到损伤,促使淤滞带组织坏死等,使深II度创面变III度创面。这些不利因素已引起了国内外学者的重视,但对大面积烧伤的救治,在当前还认为是一种暂时性方法。

四、辅助疗法

辅助疗法是用来协助以上疗法的局部暂时性治疗方法。

1.湿敷:

湿敷可使创面上的脓液、脓痴、坏死组织等,得以引流与清除,多用于肉芽创面,植皮前准备,加速创面清洁,有时也加速脱痴,该疗法只能暂时使用。

2.半暴露疗法:

是用单层的药液或薄油纱,粘附于创面,任其暴露变干,用于保护肉芽面或去痴后的II度创面, 固定植皮片,控制创面感染等,也可用于保护供皮区,该疗法存有与暴露疗法相似的弱点。

3.浸浴或浸泡疗法:

该疗法是将伤员身体的全部或一部浸于温热盐水或药液中一定时间,临床主要用于感染创面和使焦痂分离,但不能否认该疗法也易污染创面,因实际上病人创面浸泡在低浓度或者说是在每毫升细菌105的溶液内,引起感染的扩街也是不可忽视的。

五、喷膜疗法

该疗法是利用成膜的溶剂,再配加一定的止痛抗菌药物,然后将药物喷雾或涂抹于烧伤创面形成薄膜,以代替敷料,保护创面,该疗法主要于浅II度烧伤,但易发生膜下感染,引流不畅。

六、冷疗法

冷疗是用冷水淋洗、浸泡、冷敷新鲜的烧伤创面。以减轻疼痛,阻止热力的继续损害及减少渗出及水肿,这一作用已被研究证实,但只是早期有效,而无创面中后期的治疗作用。

七、脱痂疗法

该疗法利用消化剂、酶制剂或中西药,促使痂皮、焦痂脱落有利于植皮的疗法。前些年应用较广泛,近几年因易导致感染和损伤组织不常使用。

八、人的上皮细胞移植

近十年来,由于组织和细胞培养技术的改进, 有的作者从覆盖大面积烧伤创面的目的出发,进行了一些将培养的上皮用于实验动物和临床患者创面的探索,但大多尚处于实验阶段。

九、生物敷料及人工应创面的应用

由于认识到烧伤创面干燥后会加深损伤,国外近年来提倡用生物敷料早期覆盖浅度烧伤创面,又由于深度创面多行切、削痴手术,创面需要覆盖物, 因此,对生物敷料和人工皮的研究进展较快,但该疗法在临床实用中均存在引流不畅问题,抗感染作用也尚未得到肯定,但该疗法是有前途的治疗方法。

第三节 湿润暴露疗法的设计理论

烧伤湿润暴露疗法是根据中西医结合局部治则提出的医疗理论和现代烧伤病理学提供的病理资料设计的一种烧伤局部治疗方法,主要设计理论内容包括5个方面(1)制造一个适于烧伤创面修复的湿润环境。(2)保障创面坏死组织通过液化方式排出。(3)保障创面分泌物及液化物的通畅引流。(4)保障创面始终有药物供给。(5)隔离创面使用方便。

一、制造一个创面修复的湿润环境

祖国医学理论指出:“创伤的修复需要一个有津液的环境”,“有土无水万物不生”,所以要保障活血化淤等药效的作用发挥,就必须首先设计一种用药方式,有津液就能有保障卫气传血调和的基础,中医的“津液”相当于组织中的生理水分量,津液不足,组织无生机。津液过多就会积多成水,水积变湿邪,所以中医认为要津液适当,达到津“润”。没有津液的传递,一切药物也不能到达靶组织,这是实现中医治则理论的关键。

烧伤病理学研究指出:“烧伤损伤有两种方式,其一是热源的直接损伤,其二是其他原因和烧伤后代谢产物等的附加损伤”。前者已损伤无法预防,而后者尚能减轻或预防,所以我们的治疗方法除积极 治疗前者外,还要立足于对后者的预防和治疗。根据研究资料,加重创面损伤的因素主要有以下几方面。(1)干燥损伤,烧伤后表皮或真皮失去功能,大量的水份直接蒸发,组织细胞干燥脱水,一方面直接坏死,一方面造成微循环障碍发展为坏死。(2)组织水肿,创面组织液的增加,除减少局部微循环血流量外,还由于压力的关系,直接压迫毛细血管使其血灌注量明显减少,加重和促进了微循环障碍。(3)皮肤微循环本身的变化,由于微循环直接受热损,发生循环障碍,导致组织缺氧缺血,发展为坏死。组织缺氧继续释放凝血酶,反过来促进微循环的血栓形成。(4)伤区炎症反应的因素。①前列腺素:烧伤伤区皮肤因受到刺激而合成前列腺素(PG)增加。②血栓素合成增加,(TXA)有缩血管及促进血小板粘聚的作用。③组织按:烧伤组织释放的情况与其他损伤类似。

所以要减轻创面损伤就要设计一种阻止以上因素致病的方法。首先要求我们避免干燥,用一种湿的方法治疗。Jackson的研究指出;渗液对烧伤也面是无害的,实际上,上皮组织的修复在湿的环境要比干燥的环境内修复快。湿的环境有利于组织的再生修复,在病理生理学上早已肯定。但临床上有很多报道认为湿易导致感染,浸债创面等,这说明 所使用的“湿”:并不是病理学的“湿”,病理生理学的 “湿”是要求适合组织细胞生长的适湿度。所以该疗法的设计要求保持创面湿润,按中医理论要保持创面津润。

二、保障烧伤坏死组织通过液化方式排除创面

每一种烧伤创面的最外层均存有坏死组织,深II度创面坏死层存于真皮,按传统的疗法,这些好死组织脱水干燥成痂。而后深部痂与未烧伤组织排斥。自溶分离、脱痂,但脱痂过程中,发生剧烈的焚性反应易导致感染。所以人们又创立了多种除痂方式。如:早期手术切除、中晚期手术切除、药物腐蚀消化等。但以上方式均不理想,如手术切除,误伤成治组织,痛苦较大。腐蚀消化同样损伤组织,增加灭性反应。我们认为烧伤坏死层在深度烧伤的界限不清,难以一次清除,根据坏死组织排斥的发生时间分析,未发生创面自溶排斥之前,坏死组织覆盖包面益大于害,对烧伤创面有保护作用,不能急于清除。关键是如何达到在创面自溶排斥前,清除坏死组织。所以根据烧伤创面坏死层变化的特点,设训了这种液化排除的方式,清除坏死层而不伤成活组织。即:自烧伤后,控制坏死组织不脱水成痂,通过专门设计的药物,由表入里将坏死层液化,达到包 面皮岛或肉芽建立时创面坏死层液化排出,使组织修复不受坏死组织的影响。

三、保障创面分泌物成液化物的排泄引流畅通

引流畅通是外科感染的治则。烧伤也不例外任何创面坏死组织或分泌物不能及时排除创面,均会对机体和创面不利,故烧伤创面的治疗,引流畅通显得更为重要,但至今尚未有理想的引流方法根据烧伤创面坏死组织及分泌物的变化特点和该疗法的液化特点,我们认为,烧伤创面的引流畅通 与外科的引流通畅应该有区别。外科引流通畅多是被动的,即创面引流物形成,创造它引流的条件,达到不积留的目的。而烧伤创面的引流通畅仅此是达不到理想的治疗目的,它的引流应该达到由组织间向组织外、再通畅引流排除,要主动引流。只有这样才能保障创面坏死组织和分泌物不刺激损伤成活组织,所以说。我们设计的疗法如果达到理想的疗 法,就必须达到这样的引流通畅。

四、保障创面组织始终有药供给

回顾临床上所用的治疗方法,均存在外用药不能始终有效地供给创面组织需要的关键问题,所以一种药物不论抗菌作用多强,烧伤组织得不到有效的浓度,这不到杀菌或抑菌的目的,而且易导致耐药菌株的产生。不论预防治疗淤滞带进行性坏死的作用多强,创面不能持续供给有效的药物浓度,对淤滞带组织则是无理想作用的。我们认为,这个问题是现行局部疗法共同存在的问题。至今尚未得到解决和引起人们的重视,不妨分析临床疗法,就很清楚地认识到这一缺陷。(1)暴露给痂疗法,痂皮及痂下积存物影响药物的吸收。(2)包扎疗法,药物被敷料吸收和被渗出液及分泌物稀释,创面得不到有效浓度,更不能持续作用。(3)浸浴浸泡疗法,为暂时性用药。(4)外用粉剂,药物洒于创面形成药痂, 影响再次用药的创面吸收。(5)喷膜疗法,只是一次 性作用,膜形成后,膜及膜下积留物影响再次用药的药物吸收。(6)外用膏剂,西药药膏多由凡士林做基质,根据几士林的理化特性,即使外敷创面,那只 是接触面的药物被吸收,因凡士林在创面不能被温化,药物就不能流动交换等。中药药膏,按药典规定,其基质多为油脂,与创面的接合靠分子间的亲 和力,固然较凡士林为优,但溶点较高,不易温化,用于创面后仍存有凡士林的弱点。(7)人造皮,各种 人造皮均不能代替皮肤的功能,人造皮即使含有药物,但其量是有限的,隔着人造皮用药,仍达不到持续用药的目的。(8)生物敷料,虽对创面的保护起着重要的作用,但仍存在着引流不畅、积液等影响药物的作用。以上分析明确地指出了影响药物作用的各种困素,所以本课题的设计必须首先解决这些问题才能保障持续供药的目的。

五、隔离创面,使用方便

烧伤的治疗首先强调的是无菌条件,因环境污染是创面感染的主要因素之一,但就目前医疗条件,有无菌烧伤病房的医院只是在相当规模的大医院。绝大多数烧伤病人只能在一般条件下或连一般条件都没有的环境中治疗。所以需求我们研究一种切实可行的隔离方法。从传统的治疗方式看,人们均考虑到了隔离创面,但隔离创面的害处大于利处。湿润暴露疗法也必须具备有效的创面隔离措施,为此设计了该项指标。使用方便是任何方法所谋求的方向,该疗法也不例外。

第四节 湿润暴留疗法作用原理

一、湿润暴压疗法湿润环境的研究

湿润暴露疗法的湿润环境主要有专门研制的药物剂型维持的,所以该项研究首先提出了湿润的条件,而后根据创面治疗的需要设计了保持创面湿润的药物剂型,在理论上进行了各方面的论证,以求得设计的合理。

创面湿润条件的提出:

都知道,烧伤创面始终应该是湿的,因早期创面浸液较多,组织积液达200%以上,中晚期均有渗 出物,但由于皮肤被损,早期水分蒸发的速度较快, 使烧伤组织相对性干燥,中后期造成实际干燥,根据这一特点,只有设计一种阻止水分蒸发而不影响引流的方法,才能真正达到创面始终保持湿润。

从病理学角度分析,早期创面水肿,创面液体从血管内及组织间向创面外排出。而损伤的皮肤组织疏水性较强,并不能被渗出的液体浸债,而是造成相对性干燥,这一变化临床上可以明显地观察到,早期渗出液在创面上呈汗珠状。中后期,创面的渗出是由创面炎性反应所引起。创面的蒸发量却远远超过炎性反应所产生的水分。故造成创面实际干燥。所以阻止创面水分蒸发量是保持创面湿润的关键。

另一湿润条件,就是要求阻止水分蒸发量而不浸演创面,为了实现这个条件,很多学者进行了大量的实验,Zawaek曾用人造皮或生物皮及聚氯乙烯薄膜覆盖创面,限制创面水分的蒸发,但他最后的实验结果是:“难以获得使烧伤创面暴露在一个不脱水的湿性覆盖物之下的环境”。至今国内外尚未见之一种方法既能阻止创面水分的蒸发而又保障不浸渍创面。本课题吸取了前人的研究经验教训,采用了中西医结合的方法,用全中药构成的润性剂作创面的覆盖物,经反复实验认为是实现湿润条件的理想方法。

湿润药物的剂型设计:

根据烧伤创面保持湿润的条件,我们对药典规定的所有外用药剂型进行了筛选,均无理想的剂型,但发现中药单软膏对创面的刺激反应较小,经反复实验,发现降低熔点既能润滑创面阻止水分蒸发,而又不影响创面分泌物的排出。其原理是:利用皮肤创面温度温化药物,使药物由软膏态变油液态,这种变化保障创面被油层覆盖,又保障了创面渗出物透出油层不侵演创面。我们称这种剂型为低熔点单软膏剂型。

低熔点单软膏是降低单软膏熔点获得的。单软膏是分子量最小的中药软膏,由麻油和蜂蜡构成。麻油是分子量最小的植物油,具有较强的亲脂性,较其他植物油抗酸败、抗皂化能力强,对皮肤粘膜 无刺激性、无毒性,润滑皮肤及组织。按祖国医学的 经验,它是中草药良好的溶剂,在一定温度下与蜂 蜡结合而不晰出,构成各种熔点的软膏。蜂蜡除构成软膏外,还增强麻油的抗酸败、抗皂化的能力。在医疗方面,祖国医学和现代医学均早已证实具有去腐生肌的作用。所以从剂型的组成成分分析,对烧伤创面的治疗是有利的。而单软膏为何不能保持创面湿润呢?经反复实验认为,单软膏的熔点较高不能被皮温温化,使药物不能保持组织湿润,也不能使创面渗出物透出药层。为此将单软膏的熔点降低,虽然在剂型上失去了药典规定的条件,但却构成了湿润暴露疗法所必须的剂型——低熔点单软膏剂型。

低熔点单软膏保持创面湿润的机理:

基质的作用原理:阻止水分蒸发,对一切润滑剂来说均有其功能,而本课题阻止水分蒸发,是利用基质与组织的亲合性,使组织隔离了外界的刺激,使组织与基质之间无“间隙”来完成的。都知道,皮肤的亲脂能力,由深往浅逐渐增强,所以基质包围组织,水分既不蒸发,也不易浸债组织,这是由于人体皮肤表面存有皮脂腺分泌的皮脂。这些皮脂控制着皮肤水分的蒸发量,烧伤后皮肤破坏,失去了皮脂覆盖,使机体大量水分通过创面蒸发。而低熔点单软膏温化后变为油液,易于与皮肤混合,故对皮肤组织具有保护等功能。但是烧伤创面是一种渗出性创面,药物是如何保持湿润的呢?所以我们对药物的剂型进行研究。

剂型的作用原理:药物剂型常温下呈膏态,它通过温度的变化具有两重性,一层为膏态,一层为液态。这一点我们用一简单的试验可以证实,即;将单软膏均匀涂于一金属平板上约2毫米厚,在常温下静置ZO分钟,药膏在平板上的形态没有变化,然后对平板加温至36C,再观察药膏的形态,清楚地看到,接触平板一面逐渐由膏态变液态向四处渗散,暴露于空气面仍保持膏态,随药物温化层的温化,是膏态药层逐渐变薄,最后全部变成液态,这一过程提供了持续一定时间的保持湿润根据,就是利用这个原理,将药物涂于创面,在一定时间内阻止水分蒸发,再继续增涂药物就可持续阻止创面水分蒸发。

如何才能不浸债创面呢?为了说明这个原理,我们设计了皮肤汗液排泄实验,即:在一出汗的手 背上,分区涂凡士林、低熔点单软膏、单软膏、空白区,观察各区的汗液排出情况,其结果:凡士林区汗液积于药层下,创成皮肤浸清,低熔点单软膏区汗液自各汗腺口由底层向药层外透出,直至穿出膏态层后蒸发或多个汗液粒融合流掉,皮肤表面与空白区一样,单软膏区,汗液大部分积于药层下,浸清皮肤。这个简单的实验足以说明低熔点单软膏是如何不侵渍创面的。其原理是:温化的药液与皮肤有较水分为强的亲和力,水分被隔离于皮肤外,刚排出的汗液不得不再温化膏态层药物,向药层外移动。 一暴露于空气中而被蒸发,这个机理与皮肤的功能相似,差别在于皮脂为一层油液态,而低熔点单软膏是一层油液态一层膏态,在烧伤创面上的应用机理也是如此。

二、创面坏死层组织通过液化方式排出的研究

创面坏死组织在创面自熔排斥前,创面基底修复之时通过由表人里液化的方式排除创面。是湿润暴露疗法预防感染、减少疤痕、促进愈合的关键所在。坏死组织的自然液化必须具备以下条件;(1)湿的环境;(2)坏死组织的自身熔解;(3)微生物的参与;(4)吞噬细胞的参与等。这是烧伤坏死组织的一般变化。但这个变化过程在一般疗法的烧伤创面由坏死组织与正常组织交界处开始,所以液化物积留液化反应带,易导致局部和全身的感染或中毒,是烧伤病人的难关之一,而本课题要求坏死组织由表入里在坏死组织与正常组织排斥前液化排出创面又是如何实现的呢?理论分析如下:

保持创面湿润的作用:前已述及,坏死组织的液化必需具备四个条件,首先一条是保持湿润,故首先应避免创面干燥,烧伤创面坏死组织,伤后,除直接将皮肤烧成焦碳外,均含有相当量的水分和微量的渗出功能,特别是淤滞带组织发生的进行性坏死。所以如果早期阻止水分过量蒸发,均能保持创面湿润,坏死组织不会脱水干燥,临床实践明确证实了这一点,即:在一创面,部分保持干燥,坏死层 于脱水成痂,部分保持湿润坏死层仍有渗出创面的渗出成分在湿的环境内透及坏死层,微生物在湿的环境中繁殖,特别是在坏死组织中。所以首先促使完全坏死的组织液化,而烧伤坏死层完全坏死区在创面的最外层,故坏死组织的液化自然从外层开始。但如果创面坏死层成痴后再保持湿润,因最外层的痴吸收水分较少,故液化就不能由外层开始, ”这是关键的问题,所以湿润暴露疗法要求自伤后就要保持创面坏死层的湿润。

配用促使坏死组织液化的药物:虽说只要保持创面湿润,创面坏死组织自然能由外层开始液化。但坏死组织的液化,是一剧热的炎性反应过程。也是一恶性发展过程,如不适当控制液化的发展,对的局部组织和全身都存有严重的损伤。所以必须配用适当的外用药,才能保障液化过程中不损伤组织及不引起全身反应。这就要求所配用的药物必须具备。引流通畅二抗感染、减轻炎性反应、增加局部血流等作用。该疗法所使用的药物均具备这些作用(详见湿润烧伤膏的研究)。

创面坏死组织液化排除如何控制在创面自熔排斥之前及创面基底修复之时?

烧伤病理学研究指出,焦痂创面,在伤后一定时间内,痂下与正常组织连接处,出现由细胞浸润带,随后见上皮细胞结缔组织修复或坏死组织液化分离,脱痂或熔痂,这说明创面排斥和修复同时进行,所以只要控制在坏死组织液化排斥之前,(不能过早)就能达到创面基底修复之时排除坏死层。前已达及,只要保持创面的湿润就能保障坏死层的自然液化。但坏死层较薄时则是满意的,坏死组织较厚时,液化速度相对较慢,所以必须借用药物的作用才能适应创面反应。实验证明,湿润暴露疗法所用的药物剂型基质具有促使坏死组织液化的能力,即:取一约1克重的烧伤坏死组织(无脱水的),再取一未烧伤组织1克,同时放入基质药液内,在 37.5C的恒温下,放置48小时,发现药液内的坏死组织表面液化,而来烧伤组织在表面仅有少量白色 附着物。根据这个作用特点,我们就可以理解:当坏死层尽快液化及创面正常组织与坏死层交界处时,周该组织是间生态,药物的液化能力明显降低,至创面排斥时,药物与创面排斥反应一起将残余的坏死组织液化排除。从而达到了理想的液化排除时机,即使创面排斥反应强烈,其反应产物仍能及时排出,不会产生恶性反应,况且创面坏死组织已液化尽完全不会发生强烈的创面排斥反应。这就是中药湿润膏液化坏死组织的决窍,也是湿润暴露疗法临床使用的关键。

三、烧伤创面通畅引流的研究

引流通畅是创伤、外科感染的治则,而烧伤创面更应遵循这条治则,湿润暴露疗法的引流通畅是一主动的引流过程,包括组织外的引流和间生态组织间的引流,其作用过程如下:烧伤创面需引流的物质主要有:(1)创面渗出物。(2)创面分泌物。(3)创面液化物。(4)间生态组织间的代谢产物。这些物质如不及时流排除创面,均对创面产生损伤,创面渗出期产生过多的水分,积留于创面,使组织浸渍,易导致早期感染;浅 度烧伤创面残存的腺体在损伤的刺激下分泌旺盛, 但因腺口损伤,不能引流,立毛肌痉挛或破损,皮脂腺不能排泄,积于皮肤内,易引起积液化脓感染,加深损伤;深度烧伤,残存的深部汗腺仍有功能,但无管道排出,间生态组织内的代谢产物积留,继续破坏成活组织;已液化的坏死组织如不及时排除也加重创面的损伤等。所以要求通畅引流必须同时将这些物质排除创面,才能达到流通畅的目的。

药物基质的引流作用:药物基质是由麻油和蜂蜡构成的。受皮温温化变成液态,药液易于与渗出物及组织代谢产物混合,变白色渗出物,失去亲脂能力自动离开创面;易于与坏死组织结合,形成液化物,失去亲脂能力自动离开创面,易于与皮肤混合,与皮脂腺中的皮脂沟通,利于皮脂排泄。烧伤后的汗液排泄口,浅度烧伤多困热损固缩,阻塞排出,而药物易于润化烧伤组织,使管口松弛,利于汗液排出,在深度烧伤,坏死组织液化。快使汗腺口暴露,有利于汗液的排出。

药物其它成份的作用;药物中含有松弛平滑肌的成份(见药物研究)。能使立毛肌痉挛松驰,有利于皮脂的排泄。蜂蜡精,祖国医学早已证实,具有防腐作用,药物中还含有黄柏脂肪油,具有防腐引流作用。等等。

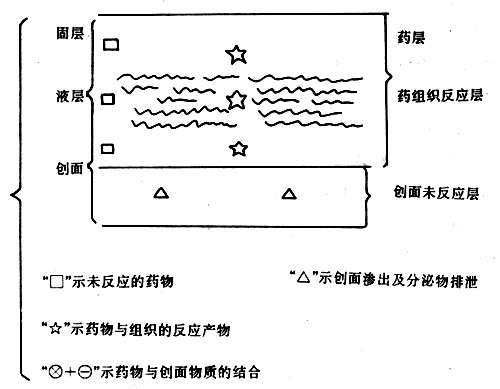

药物剂型的作用:前已述及,药膏涂于创面是两层分布。接触创面层受皮温温化为液体,暴露于空气的一层受环境低温的影响呈固层(膏态)。液层经与创面物质反应变。注后,自动离开创面向约层外移动,而固层受皮温影响而逐渐温化,连续不断地供给液层,液层药物又与创面物质反应,这样循环, 在创面上形成了一个自动引流的液流循环,使新鲜药物连续不断地供给创面,药物与组织连续不断的反应,反应产物连续不断地自动温化冲出药层排除创面。这种自动引流的机理是:温化的药液与靶组

织发生反应,失去了亲脂性,和渗出物或液化物、分泌物混合,温化冲出前层,而新温化的药液,具有较强的亲脂性,靠分子间的吸引力与坏死组织结合,发生一系列的反应,如酸败、皂化、酶解等,失去亲脂性、自动离开创面组织,这样循环无穷,只要创面有药膏,自动流动交换就不能停止,所以持续引流及时清除所引流物离开组织。治疗中发现,创面反应产物很快出药层,而固层逐渐被温化直至用尽。再涂新药又重复以上表现,直到创面渗出及液化停 止时,药物温化极慢,而无反应产物冲出药层。坏死组织液化较多时。新涂的药物很。决温化,变白色液化物,去掉液化物可见新液化的坏死组织与原组织分离界面清楚,未液化的坏死层表面均被药液浸润。这说明既能充分将液化物引流,而又能保障坏死组织的液化在一个流动的液体作用下进行,真正达到了引流通畅的目的。

四、创面持续用药的研究

在实践中,人们已认识到,现行的治疗方法,均不能保障创面获得持续的药物浓度,而本课题的用药方式,却解决了这个问题。其理论分析如下:

1.药物的存在形式:让我们仍以烧伤创面组织的亲合力和渗出谈起,烧伤创面早期的渗出,不论是胶体还是晶体液均由血管内和组织间向创面外渗出。但可发现创面渗出物在烧伤创面呈两层分布,一层为胶体液层紧贴创面,一层为体液层背离创面。这说明创面与胶体液层有较强的亲合力,而对晶体液无亲合力。如作一小实验,快速使创面水分蒸发,就可见创面表面的胶体层干燥,但仍继续与创面粘连。这种结合力不是渗出物的粘力,而是组织的亲合力。不难理解,如果用晶体性药物,即使浸布于创面,也随时被渗出的液体的带走。而用胶体性质的药物就会与胶体渗出物粘合,在烧伤中后期,虽然渗出液为混合性的炎性液体和分渗物及坏死组织,但由于创面的亲脂性,也不易吸收水溶性的液体成份。所以创面使用水溶性药物,其创面组织的有效浓度很低(当然某些药物的特殊性除外),为此本课题利用脂溶性药物,靠基质的亲脂性功能,将药物带入组织,药物与组织结合就不易被渗出波带走,所以本课题选用了祖国医学配制油煎技术,提取有效的脂溶性药物成份。这些有效成份溶解在基质中,随基质作用于靶组织。为基质与靶组织反应失去脂溶性时,便离开创面,而新鲜的药物 及基质又与靶组织结合,从而使靶组织内的有效药物浓度保持恒定,不受基质变性的影响,这就是该课题药物与靶组织存在结合的方式。

2.供药方式:供药方式也是保障持续供药的关键。本课题设计的外用药剂型,保证了创面的持续供药。前已述及,药膏受皮温温化变液体,在创面形成了一个自动流动线。如果改变这一供药方式,即使采用脂溶性药物也不能保障创面药物的持续浓度。如同样涤用该课题的药膏、药物温化后不再涂药,创面仍不能得到药物。如改用药物包扎方法,药物被敷料吸收,创面仍不能获得有效浓度药物。所以本课题采取了暴露用药方式,以保障创面药膏的存在,就能保障创面组织有效恒定的药物浓度。如同样用该单软膏,虽然创百始终有药膏存在,但药膏无自动流动传递作用,创面仍不能获得药物,所以外用药的剂型也是保障用药的关键。

五、隔离创面的研究

环境污染是导致创面感染的主要因素之一,在现代烧伤治疗研究上,首先要求一个无菌或清洁的治疗环境,但实际治疗中,达到无菌条件的环境难以创造。本课题继承了祖国医学的特点,利用中医用药,给创面制造了一个实际的清洁和低菌环境。其原理是:本疗法涂用药物后,内层温化与创面生作用,而外层团环境温度低于药物熔点,药剂呈膏态,这样有效地隔离了创面与外界的联系,封闭了创面。当药物在创亩作用时,分泌物及液化由内层温化冲出,药因层仍能融合,当分泌物及液化物冲出药层后,温度速降,药膏又凝固,封闭面,可以作简单的实验说明,如果将本疗法治疗创面,放入常温下的水中,放置5分钟,水不能浸渍创面,取出后则见创面的药物外层形成一层蜡层说明完全的隔离了创面与外界的联系。当创面液化物冲出药层时,再将创面放入水中,可见液化物溶解在水中,而药层又形成一层蜡层封闭了创面。这说明不仅隔离了创西而且不影响创面坏死组织敏液化排出。

环境污染主要指空气中细茵的侵袭、不能否认,本疗法的药物外层粘染大量的环境细菌。但细菌粘及药层后,因药层不含水分、不含氧气,使需水、需氧菌不能繁殖。而无氧菌落于创面后被蜡膜暂时暴露于空气中,则被氧气抑制,既便细菌混楚于药物中,因药物中含有多种抗菌成份则不能生长和繁殖,甚或直接被杀死。实验说明这一点:在同一 深度创面上分两个区均接种绿脓杆菌,一区保持创 面湿润包扎,一区行湿润暴露疗法。第二天,见包扎敷料上有绿色渗液,创面上有感染症状,而湿润暴露疗法区无绿色,也无绿色分泌物,也无感染症状。这说明,包扎区虽然用药,但药物被敷料吸收,细菌可直接与创面坏死组织接触生长繁殖。而暴露用药区虽细菌沾染药层,但药物始终抑制了细菌的繁殖,详细机理有待进行探讨。临床上我们治疗的所有会阴部烧伤患者,均无感染,有的患者大便时,粪便沾染药层,但清除后仍无感染。说明该疗法封闭 创面的方式,是具有中医特色的有效地创面隔离方法。所以该疗法的施行,不需无曹操作,不受任何环境条件的限制。