- 烧伤休克期复苏液体的临床选择

-

目录

- 英文摘要

- 带蒂皮瓣、肌皮瓣修复小腿软组织缺损(综述)

- 鼻唇沟双叶岛状皮瓣修复鼻大部缺损一例

- 颜面严重烧伤后小口畸形的治疗(附26例报告)

- 湿润烧伤膏治疗老年性痴呆并发多处褥疮一例

- 快速愈合战伤感染伤口

- 湿润暴露疗法在皮肤磨削术中的应用(附二例报告)

- 湿润暴露疗法在美容外科的应用

- “MEBO”治疗宫颈糜烂200例报告

- 湿润烧伤膏治疗酸、碱灼伤29例体会

- 湿润暴露法治疗烧伤的临床体会

- 应用湿润暴露疗法治疗烧伤的体会

- 湿润暴露疗法治疗烧伤82例体会

- 湿润烧伤膏治疗118例烧伤临床报告

- 1567例烧伤病人应用湿润暴露疗法救治的临床概况分析

- 烧伤病人的围手术期处理

- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(三)

- 烧伤早期血液凝固机能研究之一----烧伤早期血小板计数与聚集性变化

- 烧伤创面的细菌计数(综述)

- 烧伤休克期复苏液体的临床选择

- 庆祝中国烧伤创疡科技中心成立两周年

CHOICE OF RESUSCITATION FLUID AT THE SHOCK STAGE OF BURNS

张向清

(内容摘要)回顾近百年来的临床实践,静脉补液疗法确使不少大面积烧伤病人平稳度过了休克难关,并有不少作者根据自己的临床经验总结出了各种类型的输液公式,为烧伤休克的临床复苏提供了参考依据。然而,由于各种公式的观察角度不同,或研究条件所限,使各种公式在具备了补充循环血容量这一共同治则前题下,都或多或少的存在某些偏面性。正是由于这种偏面性的存在,常使临床医生在复杂的临床情况下对众多复苏液体的选择举棋不定。为此,作者根据自己多年的临床经验,并结合文献复习,从体液丧失与复苏目的;输液公式与临床评价以及复苏液体与临床选择三个方面进行了详细论述。文章的主导思想是,休克复苏不能仅顾休克一症,而应环顾全局。按照休克复苏的现代概念,休克复苏不仅只是要求病人度过休克,而是要求受伤机体最大限度的恢复生理状态,减少各种潜在并发症的发生。

凡成人烧伤面积超过体表总面积的15%,儿童达到或超过10%就有发生休克的可能性。烧伤休克本属于低血容量性休克,但与急性大出血引起的低血容量休克有所不同。前者的主要发生原因是热力损伤导致体液进行性丧失,时限一般为36~48小时。所以人们通常把这个期限定为烧伤休克期,并按其发展规律用静脉补液方法防治休克的发生与发展。回顾近百年来的临床实践,静脉补液确使许多患者跨过了休克难关,并有不少作者根据自己的临床经验总结出了各种类型的输液公式,为烧伤休克的临床复苏提供了参考依据。然而,由于各位作者的观察角度不同,或研究条件所限,难免各种公式在具备了补充循环血容量这一前题的基础上还有一定的偏面性,若使每个公式都恰如其分的适合于各种复杂的临床情况也不现实。正是由于这种偏面性的存在,常使医生在复杂的临床情况下,对众多复苏液体的选择举棋不定。为此作者根据自己多年的临床经验,并结合文献复习,对上述问题作如下论述。

一、体液丧失与复苏目的

大面积烧伤早期,无论是烧伤区域还是未烧伤部位的体液渗出都是明显的。对于这个问题的 注意至少已有百余年的历史,Baradue曾于1862 年就认识到烧伤之后血液变浓(1)。此后虽有人对此现象进行过间断研究,但由于条件所限并没有什么新发现。直到1930年,随着对血管内液渗出的程度和成分的测定有了科学方法之后,动物实验和临床研究才陆续证实烧伤后血管内液体和蛋白质渗入组织间隙是非常迅速的。人们自对微循环深入研究之后,对这个问题的认识更进一步。现已证明,烧伤休克的本质是热损伤局部和远高烧伤部位的微血管通透性增强,致使体液至血管床内渗出,并通过烧伤创面渗出体外,或以组织内“隔出”形式形成明显的组织水肿。由于体液的大量外渗,体内的水与电解质平衡会首先发生障碍。根据渗毛细血管膜交流原理(2),正常毛细血管膜把细胞外液分为血管内液(血浆)和组织间液两大部分。然而血管内外两大间隙之间并不是闭关锁国的,而是靠着血管内蛋白质所形成的胶体渗透压与血液静水压的对抗力量,使像水及溶解其中的电解质、葡萄糖、氨基酸、尿素等 一些小分子物质源源不断地保持着相互交流,并维持其动态平衡而不发生体液滞留。据测定,这种流量是非常巨大的,每分钟约有3/4的血浆容量与组织间液进行交换,每24小时渗出毛红血管膜以及返回毛细血管膜内的体液总量高达100000升!如此大量的交流,多数是依靠单纯的弥散作用进行的;而取决于静水压与胶体渗透压的梯度,或取决于淋巴循环功能的体液流量只占其中的一小部分。因此不难想像,严重烧伤情况下,由于毛细血管膜的功能受到广泛性破坏,无论是水盐平衡失调的程度,还是水盐平衡失调所出现的时间,与像蛋白质这些大分子物质相比,应当说都是首当其冲的。对此,我们曾于10年前对烫伤大鼠的组织含水量作过连续观察(3)。背部Ⅲ度烫伤面积15~18%BSA大鼠,在烫伤后半小时背部烫伤组织含水量由对照组的62.14±2.48%上升至对71.78±4.51%,并于伤后1、3、6小时持续不降。由此说明,烧伤后的组织渗出与水肿形成在伤后半小时之内即达高峰。

在体液大量丧失的同时,电解质的分布也将发生异常,其中钠离子的异常又是最主要的,临床最易发现的异常是低钠血症。这除钠离子的创面丢失之外,还有两个不易被人注意的因素。一个是由于抗利尿激素和醛固酮分泌增加,促使钠同水等渗的储留在组织间隙,并形成烧伤水肿;另一个是由于细胞能量代谢障碍,使较多的铀离子进入细胞内,钾从细胞内逸出,形成细胞水肿。烧伤组织间质水肿与细胞水肿的病理损害不仅限于病变局部,而最终的危害是它们共同导致了功能性细胞外液减少,造成低血容量休克。所以烧伤休克应采用含钠液体复苏成了当今人们最关注的问题之一。 通透性增加了的毛细血管壁不仅能加速大量水与电解质成分的外漏,某些大分子物质如蛋白质也可透过加大了的毛细血管裂隙渗出于组织间 液中。对于这个问题的初级认识是发现水泡液中含有大量白蛋白及球蛋白(4),而且与病人血浆蛋白浓度成一定比例。后来的稀释法和核素技术证实,烫伤后在肝、肾、肺和肌肉内的白蛋白分布量明显增加,且以伤后24小时最明显(5)。当然,蛋白质与水分的渗出程度都与烧伤程度有关,即烧伤深度愈深、面积愈广泛,其渗出也愈明显。就病理性渗出的发生时间和程度而言,蛋白质却远不及水分。这是因为像水这样的小分子物质本来就能自由透过毛细血管膜,而蛋白质在广泛的细胞外间隙中含量很低,只有在毛细血管受到破坏时才开始大量逸出。由此可见,烧伤之后水与电解质的丢失速度大于血浆蛋白质的丢失。此外,烧伤直接损害了皮肤的正常保水功能,而暴露与烤灯治疗又都有助于水分的大量丧失;加之红细胞的破坏速率低于血浆的丧失。这些因素又共同导致了病人的血液向着浓缩方向发展,并加速低血容量对循环系统的影响。所以烧伤休克复苏的目的之一是循环复苏,尽快补充有效循环血容量,以保持正常的循环功能。

休克复苏的第二个目的是细胞复苏。无论哪一种休克,既然都在微循环的低灌流状态下,单位重量组织的血流与代谢率的比值降低。因而产生了血氧供不应求的矛盾,并在分子水平上发生障碍:即人体的主要能源葡萄糖不能充分燃烧,有氧代谢变为无氧酵解,乳酸产量增加,细胞内的氢离子浓度增高,使细胞内液PH值降低,并消耗大量缓冲物质。因为氢离子很容易透过细胞膜,会使占体重40%并已发生异常的细胞内液很快反映到仅占体重20%的细胞外液环境中来。所以临床补充碱性药物就是细胞复苏的一种方式。

休克时细胞缺氧的主要原因是氧耗量不足和氧转送异常。 Shocemaker WC认为(6),耗氧量不足可由低血流量所致,或因代谢需要量增加所致,或是由于各类休克存在的血流分布不均所致。因为上述情况都存在有组织水肿和微血栓形成,加大了毛细血管与线粒体的距离,和减少了单位组织内毛细血管数量,从而影响了氧的弥散功能力烧伤休克导致细胞损伤的另一种方式是组织再灌注伤。因为组织缺血时ATP产生减少,ADP降解为次黄瞟吟增多。次黄源岭和黄瞟吟在黄瞟吟氧化酶的作用下发生氧化反应生成尿酸,同时也产生超氧阴离子自由基门对。黄源吟脱氢酶是黄瞟吟氧化酶的前体,正常组织内含量丰富,在组织缺血时迅速转变为黄源吟氧化酶。因此,缺血缺氧时组织内既有促使氧自由基生成的酶增加,又有底物次黄瞟吟的聚积。当血流一旦恢复,随着组织氧分压的增加,使缺氧时所形成的次黄源吟会催化以下反应:次黄瞟吟十2O2+H2O黄瞟吟十O2+2H+”,其中O2会对组织迅速产生损伤作用。鉴于上述情况,应把避免或减轻这种组织损伤列为细胞复苏的指标。有人曾用不同的压力对缺血细胞进行了比较观察(8),结果发现,16KPa高压(120mmHg)灌注时细胞损伤最严重,低压(SKP的并逐渐升至中压(11.9KPa)也比直接用中压灌注损伤为轻。因此,处理休克时,尤其对晚期复苏患者,在积极补充血容量的同时,还应加强细胞保护措施。但应指出:再灌注伤的根源不在于延迟补液的速度,其主要原因是组织缺血缺氧时已为氧自由基的产生奠定了基础。否则会导向人们犯不敢大胆补液的错误。

二、复苏公式与临床评价

到目前为止,常用的输液公式可概括为三大类,即晶胶型、晶体型和胶体型。

(一)晶胶型公式:最古老而最有代表的是 Evams(1952)公式,第一个24小时输液量的计算方法是晶体(0.9氯化钠)和胶体均按每1%烧伤面积每公斤体重lml计算,另加每日需水量2000ml(5%葡萄糖);第二个24小时的胶、晶体按第一个24小时实际输入量的一半计算,糖水量不变。该公式的主要成就除为某些烧伤病人的液体复苏提供了参考依据之外,还为后来的公式制定打下了理论基础。但是公式本身并没有考虑到不同烧伤深度的液体需求量存在差异,况且烧伤面积超过50%者一律按50%计算并不科学。另外,公式中的晶体为生理盐水,在补充钠离子的同时也补入了等量的氯离子,故有发生高氯血症的倾向。Brooke(1953)公式有了改进,把第一个24小时晶体和胶体的比例由1:1改为3:1,晶体成分采用林格氏乳酸盐液,每日需水量与Evans公式相同。它同Evans公式相比虽对防止高氯血症有所改进,但对不同深度烧伤和烧伤面积超过50%患者的处理方面犯有同样弊病。

国内晶胶型公式种类较多,但最常用的是1970年全国烧伤会议公式:II、III度烧伤面积 (%)x体重xl.5(ml)+2000(ml)一第一个24小时的液体总量(ml)。晶体与胶体之比一般为2:l,III度烧伤面积较为广泛者可按1:1计算,烧伤面积大于50%者按实际烧伤面积计算。另一个常用的输液公式是南京公式,第一个24小时输液总量II、III度烧伤面积(%)x 100十1000(调整数),其中包括5%葡萄糖2000ml,余液1/3为胶体,2/3为晶体。女性患者可不加调整数。该公式计算简便,更适应用战时或成批伤员的抢救治疗。晶肢公式输液总量 的分配均以8小时为一个单位,即第一个8小时输计算量的一半,第2.3个8小时各输1/4量,每日需水量为平均分配。

(二)晶体型公式:此类公式是60年代末随着休克微循环学说的进展而提出的,最有代表性的是Baxter/Pakland(96O和改良的 Brooke(1970)公式。前者的计算方法是第一个24小时总量为4ml林格氏乳酸盐液/% BBSA/kg。第二个24小时给所需血浆的20~60%或 0.5m/% BBSA/kg,加葡萄糖水维持量。后者的计算方法是第一个24小时总量为Zml林格氏乳酸盐液/%BBSA/kg,第二个24小时为0.5ml胶体液/%BBSA/kg,加葡萄糖水维持 量。这两个公式的最大特点是给胶体时间推迟到第二个24小时,总量的输入时间分配与晶胶型公式相同。

(三)胶体型公式:以Moors计算方法为代表,公式不计算烧伤面积。凡III度烧伤面积超过 20%患者均于伤后48小时内补充相当于患者体重10%的胶体液(血浆、白蛋白或右旋糖呀 等),另外再加肾、皮肤和肺脏的失水量。此公式的理论根据是正常细胞外液的总量约占作重的20%,正常细胞外液的最大安全扩张度为原容量的50%。在大面积烧伤早期,血液中的成份极易渗透到组织间隙,且迅速达到饱和,认为烧伤面积的差异对血浆外渗量影响不大。因为此公式在国内尚未广泛采纳,所以很难作出适当评价。但是,就其烧伤后的病理变化而言,以细胞外液最大安全扩张度为原容量的50%计算输液量尚不能完全适合所有烧伤病人,因为忽略了大量血浆样液体由创面渗出。此外,蛋白质的丧失随烧伤面积或深度变化而变化,所以一律按患者体重的10%计算胶体量不会完全适合各种复杂的临床情况。

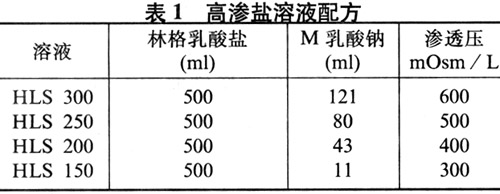

除此之外,高张盐复苏方案是近20年来在临床和科研方面的一个新课题。因为烧伤早期钠离子的转运异常成了最引人注目的问题,所以Pruitt(1979)提出烧伤后需要补充的钠离子总量比钠离子浓度更为重要。据Flear(1955)等综合7个研究中心的结果(10),成年男性可交换钠为41.6mmol/kg体重,女性为40.2mmol/kg体重,其绝对平均值分别为3029mmol和2328mmol。烧伤患者第一个24小时的钠离子缺失量约为0.5~0.6mmol/kg体重/%BBSA。以 60%烧伤面积、体重为60KG男性患者为例,需要补钠量为1800~2160mmol。欲补充如此大量的钠离子,不论采用哪种公式计算,其等渗盐水或林格代乳酸盐液的用量都要接近或超过10升,这在临床上是难以实现的。因此,用高张盐溶液防治烧伤休克的理论基础也相应出现了。高渗盐溶液(HLS)复苏方案实际也属晶体型,其配制方法见表l。

HLS300系monafo等最初设计的方法(11),第一个24小时给HLS 300,第二个24小时给HLS250,48小时内的平均滴速为2ml/kg/h。每小时保持尿量30ml。认为此方法安全、简便有效。但是大面积烧伤病人有发生血液高渗和碱中毒的危险。作者后来又把HLS 300改为 HLS 250。Blau等主张用 HLS 240,Fox则认 为以HLS 200~240为宜。然而,就在高钠离子复苏声威大震的时候,却有人一反常态的主张要减少钠离子的复苏用量。Aharoni A等对12岁以上II一III度烧伤面积大于20%患者前36小时给血浆75ml/kg,而第一个24小时内只给林格液2000ml。结果发现,这种低容量胶体及少量晶体复苏方法可以延缓肺部并发症的发病过程,减少该并发症的发生率。最近Gunn ML等也对高渗性乳酸盐与乳酸林格液在烧伤休克中的复苏作用进行了比较,51例病人的平均烧伤面积为36.7O BSA,随机分为高渗乳酸钠 (250mmo/L)和乳酸林格液(130mmol/L) 两组。接受前者治疗者19例,后者32例。尿量保持在0.5~1.0ml/kg/h。维持系列血气分析中碱缺失为最小值或零,血清白蛋白保持在 209/ L以上。复苏后液体维持量1.5ml/kg/h。如血清钠超过160mmol/L或血渗超过340mOsm/kg,可用林格液取代高张钠液,待血钠和血渗恢复到允许范围时继续用高张液。结果发现,两组的液体需要量,无论以公斤体重衡量,还是以公斤体重和烧伤面积衡量,或是以72小时总累计量分析,两者之间均无差异,3天内尿量也无差异。故认为尽管高张液在某些病人中可以减少复苏用量,但效果是有限的。况且高张盐液复苏易并发血液高渗,严重血液高渗又必将导致细胞高度脱水。在强调细胞复苏的重要性之时,若出现这种医源性高渗细胞脱水实属不当。

无疑,上述诸类公式都是根据多年的临床经验回顾性的总结,或是实验研究的结果。作者们都强调用这种公式进行休克复苏效果满意,但是,由于疗效的标准不一,或不太可靠却成了人们褒贬的焦点。最明显的不可靠指标之一是体重。因为多数医院缺乏伤员体重的实际测量,所以常用估计体重作为“科学”公式的重要参数进行换算。结果,常因体重估计上的错误而造成的输液总量差异过大。又如,有的根据病人尿量调整液体入量;有的把细胞压积作为扩容的依据,且有人主张用监测周围毛细血管充盈程度、中心静脉压、平均动脉压等作为复苏指标。但是,这些指标在严重烧伤之后都会受众多因素的影响,使其可靠性明显下降。再以尿量为例,正常人的尿量能确切反映水平衡情况,但是烧伤之后由于不相称的抗利尿激素过多分泌易发生少尿,即使液体输入量基本满足,但尿量不尽满意。而用高钠复苏,由于钠的渗透性利尿作用,尽管病人有明显脱水,但由于尿量基本满意,又常给临床医生造成误解。有的公式是以每小时尿量30ml求出的,而有的则要求尿量大于50ml/h,同样也会造成输液总量的差异。判断休克度过平稳与否都是相对而言的,而公式的可靠性也是相对的,且不可固守成法,机械执行。

三、复苏液体与临床选择

复苏液体大致可分为两大类,即晶体与胶体。前者包括葡萄糖和电解质液,后者包括全血、血浆及血浆代用品。因为在烧伤治疗中人们总是习惯地把葡萄糖作为每日需水量对待,为同输液公式相适应,本文仍然相沿成习。

(一)葡萄糖液:临床常用其5%溶液。因为葡萄糖可以进入细胞,它所维持的渗透作用随其氧化而消失,水份将分布于全身体液中。以成年男性为例,全身总水量约占体重的60%,细胞内液占体重40%,而血浆仅占5%,故随糖输入的水份仅1/12留在血浆中,大部分进入细胞内。假如一次输入5%葡萄糖2000ml,留在血浆中的不足170ml,而 2/3的量(1333ml)进入细胞内,其余部分充实在组织间液中。由此可见,过多输入糖水有导致细胞水肿的危险。所以多数输液公式规定成人的糖水量为2000ml,但对伤前有明显脱水的患者(如高温作业者)可据情增至3000mL,但不宜再增。因为过多的糖水输入会给电解质液与胶体液的选择造成困难,况且电解质液体中本来就含有相当容量的水分。

(二)电解质液:此类液体种类较多,尽管人们在液体所合电解质的成分方面作了许多调整,但至今尚没有一种复合液体完全适合于各种病人治疗需要,故选择困难依然存在。常用的电解质液体,包括生理盐水、林格液、乳酸林格氏液(平衡盐液)、高渗氯化钠液以及各类酸性和碱性溶液。生理盐水是临床应用最广的电解质液体,但并不符合生理要求。它所含钠和氯各 154mmol/L,而血浆的钠和氛离子分别为142和103mmol/L,钠离子虽然接近于血浆含量,但氯离子却高出血浆含量近1/3,过多输入会造成高氯血症,这也是近年来不提倡大量应用的主要理由。氯化钠在体液中由于不能完全离解,154mmol浓度只能提供286毫渗量,而不是308毫渗量。按照理论推算,血浆渗透压应为每公斤水325毫渗量,但实际测定结果约为每公斤水291毫渗量。所以生理盐水的渗透压只能说与血浆相近,而不是相等。与生理盐水相比林格液的钠、氯比例基本相同,只是增加了大量钙和钾,故高氯倾向仍未克服。

平衡盐溶液是针对各类休克,在低灌流状态未解除或解除初期,伴有急性代谢性酸中毒和酸血症而倡导的一种既扩容又纠酸的复合盐溶液。它的电解质成份与血浆接近,并且含有一定量的乳酸盐。烧伤休克期酸中毒的根源是乳酸产生增多,而本质又是乳酸中毒。为了调整机体内环境的稳定状态,促进细胞和内脏功能及早恢复正常,在补充血容量的基础上应用碱性药物是必要的。但采用什么碱性液体最为理想,却有不同看法。乳酸之所以称为酸是因为能释放一个[H+],在生化测定上是测定其乳酸根浓度。用乳酸钠抗酸尚需肝脏将乳酸根氧化为[HCO3-],故补充[HCO3-]的作用也慢。休克时肝脏功能低下,也可能造成药源性高乳酸根血症,所以不少人认为用碳酸氢钠较好。但是乳酸根对人体并无害处,就抗酸来说用乳酸钠有益无害,只不过是与碳酸氢盐相比其抗酸作用缓慢而已。

因为电解质液体中的钠离子可自由透过毛细血管壁,而不易进入细胞内,所以静脉输入后会很快分布于整个细胞外间隙中。作为临床估计,可认为细胞外液占体重的20%,而细胞间液约为细胞外液的3/4,所以含钠电解质液输入后有3/4渗出血管外,仅有1/4量留在血管内。放实际输入量常需达到丢失血容量的3~4倍才能补足。然而随着体液在烧伤创面的大量丢失和组织间隙滞留,对这种液体的扩容能力可能有些高估。因为单纯使用等渗电解质液体扩容,其实际 输入量往往偏多。无疑,输入越多,渗出越多,组织水肿也越明显。因为烧伤的基本特点是多输多渗,少输少渗,不输也渗。若病人接受体液复苏时间偏晚,伤情又重,休克期的输液总量并不减少。在此要特别注意细胞复苏问题,在快速补液的同时加用自由清除剂,对预防再灌注对细胞的损伤有重要意义。

高渗盐液的治疗作用前面已作了介绍,本文建议对特大面积烧伤病人或无连续监测血钠和血浆晶体渗透压条件的单位,应慎重选用。

(三)胶体溶液:该类溶液具有良好的扩容作用,尤以白蛋白作用更为明显。血浆蛋白质属于高分子化合物,它在血浆中的浓度虽然仅为60~709/L,与电解质相比它所起的渗透作用也相当的小,但生理意义重大。血浆中不同蛋白质所起的渗透作用也不相同,起主要作用的是白蛋白。据有关资料报道(12),1克白蛋白能结合水14或17.4ml,平均分子量为7万的右旋糖酐1克能结合水20或27ml,平均分子量4万的右旋糖酐结合水29或40ml。由此看出,胶体溶液的分子量小,结合水的能力强,血浆扩容作用也强;但经肾排出时间快,在血管内滞留时间短,维持血容量的有效时间也短。与此相反,大分子物质不可能快速产生血浆扩容作用,但在血管内滞留时间长,维持有效循环血容量的效果较好。因此,在使用胶体抗休克时,它们的吸水作用及扩容效果应列为临床选择的一项重要标准。

然而,严重烧伤之后,由于毛细血管壁通透性的增加,胶体物质同样也可透过毛细血管壁到达组织间液中,形成一定的组织胶体渗透压,并与血管内的胶体渗透压相抬抗。血管内的胶体渗透压正常约为3.333KPa(25mmHg),其中80%由白蛋白提供。若血浆白蛋白浓度由正常的509/L降为259/L,则血浆胶体渗透压可降低2/3,从而加重组织水肿。从维持有效胶体渗透压的意义上讲,及时输入血浆或白蛋白是有重要意义的。尽管输入的蛋白质成分仍然可以通过毛细血管壁进入组织间隙中,但与电解质液和水分相比,它的渗出速率都比较低,而留在血管内的仍占较大比例,它对减轻组织水肿和改善血流动力学状态等都有好处。所以,近年来主张大面积烧伤早期即给血浆或白蛋白,而不是在伤后24小时之后才开始输入。任何胶体物质之所以能扩容都是牺牲了一部分组织间液产生代偿作用而实现的,所以在输入这类物质的同时要注意补充足量的电解质、水分,以保证组织间液乃至细胞内液近于正常的充盈程度。血浆和白蛋白的良好扩容作用是鲜为人知的,但是价格昂贵。近年来右旋糖酐和羟乙基淀粉的运用日益受到重视。一般认为,除非血浆白蛋白低于20~30g/L的临界水平,无需补充白蛋白,可用血浆代用品。右旋糖酐作为扩容液体常用其7万分子量者,因为它在血管内保存时间长,排泄慢,虽然扩容作用不太大,但不至于过多消耗组织间液。4万分子的右旋糖酐,在相同用量时,由于所含的颗粒数较中分子右旋糖酐多,故所产生的渗透效应也强,但排泄快,利尿作用强,有损于组织间液。低分子胶体溶液能够防止肾功能不全,同时还有防治烧伤后的微血栓形成作用,适量选用是必要的。上述血浆代用品除具有良好的扩容、降低全血粘度和无明显毒性等优点之外,但因经紧排泄,会增加尿液粘性,故在病人无尿时不宜选用,以免诱发肾功衰竭。应当指出,通常所指的右旋糖酐的半存期是指肾功能正常而言,但在无尿情况下右旋糖酐的半衰期不只几小时或十几小时。这是因为休克期后, 由于毛细血管壁通透性的恢复,已渗到组织间液中的右旋糖酐颗粒不易返回血流,并有长期被组织间隙“扣留”的危险。若令其自行完全分解为葡萄糖分子大概需要3周以上的时间。

对于是否输全血或何时输入恰到好处的争论比其它胶体更为激烈。休克期不主张输全血的主要理由大概有以下几点。1.红细胞压积已大于输全血的最高界值(30~35%);2.血液浓缩,粘度增加,再输全血有加重之虑;3.烧伤休克是以血浆样液体丢失为主的“白色失血”,所以,输入不含红细胞的“白色血液”无可非议。众所周知,烧伤早期的红细胞破坏相当严重,并与烧伤深度明显相关。大面积烧伤病人循环红细胞的容量可减少30~60%。然而,由于血浆样液体的丢失速度大于红细胞的破坏速率,所以红细胞压积不是减低,而是明显上升。可想而知,尽管细胞压积大于正常,但不能说其带氧能力不发生变化。就总体而言,应当说受损伤的红细胞数目越多,带氧能力下降也越明显。因此,把失血性休克时红细胞压积的变化值作为是否输全血的理由并不充分。若照此标准给予全血,恐怕多数大面积烧伤病人不能享受输全血的权利。综合郭振荣等系列研究(14),在输入晶体液的同时适量输入全血并不增加全血粘度。相反,输新鲜全血对于保持胶体渗透压、改善动脉氧分压、保护心脏功能以及纠正贫血和提高免疫功能等方面都有好处。通过对近十年来国内所治愈的皿度烧伤面积达到或超过90%BSA的经验复习发现,休克期的液体总人量普遍低于传统公式计算量,而尿量却在50ml/h以上。胶体与晶体之比接近1:l,其中全血占较大比例。以许丰勋同时成功抢救两例烧伤总面积为100%、III度面积分别为92%和94.5%的临床总结为例(15),第一个24小时的全血入量分别为1610ml和1220ml,血浆各400ml,右旋糖酐各1000ml,晶体和水分分别为5420ml和5200ml,第一个24小时尿量均在80ml/h以上。作者在经验总结中提到,在缺乏血浆供应的情况下,破以往惯例,输入较多的全血,结果与其它早期使用血浆治疗的大面积Ⅲ度烧伤病人无明显差别。通过上述事例分析,我们应该悟出这样一个道理:休克复苏不能仅顾休克一症,而应环顾全局。若用休克复苏现代概念的话说,休克复苏不仅只是要求病人度过休克,而是要求受伤机体最大限度的恢复生理状态,减少各种潜在并发症的发生。

参考文献

1. Hilton TG· S.G.O 1981; 152: 441。

2.陈敏章、蒋朱明主编,临床水与电解质平衡,人民卫生出版社(北京)1980(一版); 23页

3.张向清等,抑制鼠烧伤组织水肿形成的实验研究,山东医药 1982;4:12

4.Muik and Barclay.Burns and their treatment.1974: 16

5.方之杨等主编,烧伤理论与实践,辽宁科技出版社(一版)1989;45页

6. Shoemaker WC.World 7 Sufg 1987; 11(2) :133

7. Shan DM,et al.Arch Surg 1981;116(10):1277

8.杨国栋、姚新民,感染休克时细胞损伤及莨