- 烧伤创面的细菌计数(综述)

-

目录

- 英文摘要

- 带蒂皮瓣、肌皮瓣修复小腿软组织缺损(综述)

- 鼻唇沟双叶岛状皮瓣修复鼻大部缺损一例

- 颜面严重烧伤后小口畸形的治疗(附26例报告)

- 湿润烧伤膏治疗老年性痴呆并发多处褥疮一例

- 快速愈合战伤感染伤口

- 湿润暴露疗法在皮肤磨削术中的应用(附二例报告)

- 湿润暴露疗法在美容外科的应用

- “MEBO”治疗宫颈糜烂200例报告

- 湿润烧伤膏治疗酸、碱灼伤29例体会

- 湿润暴露法治疗烧伤的临床体会

- 应用湿润暴露疗法治疗烧伤的体会

- 湿润暴露疗法治疗烧伤82例体会

- 湿润烧伤膏治疗118例烧伤临床报告

- 1567例烧伤病人应用湿润暴露疗法救治的临床概况分析

- 烧伤病人的围手术期处理

- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(三)

- 烧伤早期血液凝固机能研究之一----烧伤早期血小板计数与聚集性变化

- 烧伤创面的细菌计数(综述)

- 烧伤休克期复苏液体的临床选择

- 庆祝中国烧伤创疡科技中心成立两周年

BACTERIA COUNT IN BURN WOUNDS

研究生:陈照式

导师:马恩庆

(内容摘要)本文就测量烧伤创面的细菌计数作一综述,介绍了各种测定细菌数量的方法:一、湿性拭子法;二、直接接触法;三、纱布法;四、活检组织法;五、吸纸片法。并指出为了使烧伤创面细菌计数更为准确以及解决有关问题成为国内外学者广泛重视的主要问题。因此,准确地反映烧伤创面组织中的细菌含量、操作简单、无创,重复性强是目前烧伤创面细菌定量计数发展的主要趋势。

在烧伤病人的救治中,感染一直是威胁烧伤病人生命的主要因素之一。研究表明,感染的轻重主要取决于微生物的侵袭力和宿主抵抗力之间的关系,而微生物侵袭能力的大小不仅与微生物的种类和毒力有关,也与微生物的数量有着密切的关系。对此,国内外学者们研究了一系列测定烧伤创面细菌数量的方法。本文就对烧伤创面的细菌定量计数作一综合叙述。

发展史

伤口细菌计数的重要性是一位法国医生Hepburn(1)在1917年第一次世界大战期间首先提出来的。在战伤病人救治中,他们将那些伤后超过15小时的伤口,清创后进行细菌培养,并用Dakin氏液冲洗,保持伤口开放,假如培养结果发现培养皿中没有葡萄球菌生长,或者其他细菌少于5个,他们将此病人收到医院治疗,并立即处理伤口。否则,则伤口给予开放,延期关闭。然而当时还没有引起足够的注意。1950年随着一系列的隔离观察室建立有关创面和伤口的细菌数量关系才开始发展起来。1951年Jackson(2)首先提出了湿性拭子在烧伤创面细菌定量定数中的应用,但由于方法原始,不十分精确。1958年Eade(3)提出了直接接触法创面细菌计数,但该方法需要特殊的器械,且由于表面细菌较多时往往产生融合生长,不利于计数。1967年Geofgiade(4)在Jackson的基础上完善了湿性拭子的应用,使湿性拭子法在烧伤创面细菌计数方面更为精确。同年Brentano(5)仅推出了纱布法创面细菌定量计数。以上几种方法均为测定创面表面细菌数量的方法,对创面焦痂内和焦痂下组织的细菌 数量不可测知,由于烧伤创面表面的细菌数量与深部组织内细菌含量往往不成比例,单纯依靠表面细菌计数的方法并不能诊断烧伤创面脓毒症(6,7)。因此,从创年代初不少学者纷纷探索创面组织内细菌定量计数的方法。1964年Teplitz(8)功地应用了烧伤创面活检组织细菌计数的方法测定烧伤创面组织内部的细菌含量,并制作了烧伤创面脓毒症的实验动物模型。1965年Lindber矿喀利用烧伤创面活检组织细菌定量计数诊断烧伤创面脓毒症。1969年Martin C.Robson(10)报道了创面活检组织玻片法细菌计数,缩短了细菌计数的时间,更便于临床应用。1975年Krizek(11)对创面活检组织细菌计数和快速玻片法细菌计数作了补充,使得更加完善,并得到了广泛的应用。1984年Bruce(12)推出了一种新的吸纸片法进行烧伤创面的细菌定量计数,从而把烧伤创面的细菌定量计数推向了更新的一步。

方法

一、湿性拭子法(4)

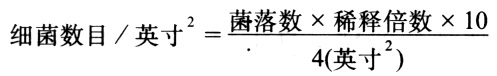

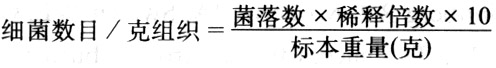

先准备一根试管,内盛有3ml的生理盐水,然后用两根棉签拭子在盐水中浸湿,拔出时在试管壁上挤出多余的盐水,然后用拭子在2英寸的创面范围内涂擦,然后用下列方法进行培养,一个拭子直接在血琼脂培养基上划线,另一个拭子在10ml的缓冲盐水中用搅拌器充分混合30分钟,再取此混合液lml,用生理盐水成10倍稀释为10-1、10-2、 10-3、……等不同浓度的稀释液,准备几个血琼脂培养皿,将原始混合液和各种不同倍数的稀释液分别接种于血琼脂培养基上。并在37℃培养箱中培养24~48小时,读出菌落数,并用以下方法进行计算。

二、直接接触法(3)

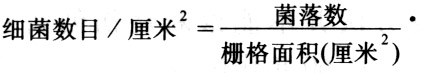

(一)方法一:利用一栅格式印模,栅格印模应小于直径为9cm的平皿,先将栅格印模压在所要进行细菌计数部位的创面表面,然后再将栅格印模直接印在血琼脂的表面,并将血平皿放入37℃培养箱中培养24~48小时,读出细菌菌落数,按下法求出每平方厘米范围内的细菌数量。

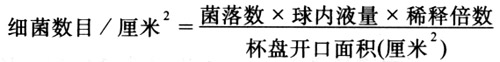

(二)方法二:利用一个橡皮球,以及一个杯盘装置,杯盘为圆柱形,容量30~50毫升,上面为开口,底部有三个小孔,一个接一根橡皮管直接通橡皮球,橡皮球内为空心,可容纳30至50毫升液体,一个孔通一根金属杆,杆的尖端为扁平的盘状金属片,在杯的底部作搅拌液体之用,另一小孔,用作空气的进出口。

先将杯盘的开口倒置反扣在创面上,稍加压力,使杯中液体不从杯口边缘漏出为宜,再将橡皮球内置已知数量的无菌生理盐水,并将橡皮球与杯盘底部的橡皮管相通,挤压橡皮球,使球内的液体经橡皮管全部流入杯盘中。在杯盘中,液体直接与创面接触,然后上下抽动金属杆,充分混合杯内的液体,使液体充分与创面接触,注意勿用力过猛,以免导致创面出血,然后松弛橡皮球,使杯盘中的液体重新通过橡皮管回到橡皮球内,取球内的液体1毫升,用生理盐水成10倍稀释为10-1、10-2、10-3、……等不同浓度,再将原始液和各种倍数的稀释液分别接种于血琼脂平皿上,接种液体取1毫升,然后将培养物置37℃培养箱中培养36~48小时,读出菌落数, 按下法计算每平方区域创面上的细菌数目。

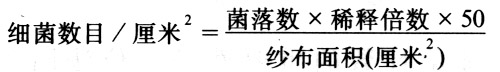

三、纱布法(5)

用一2X2英寸(5x5cm)的纱布垫一块,约十六层厚,放入一个10cm大小的平皿中,加入4-5ml的无菌生理盐水,使纱布彻底浸湿,然后将纱布用无菌钳子放置于准备进行计数的创面上,约5分钟后,在无菌技术下将纱布取出放入一个烧瓶内,再将50毫升的胰旦白酶肉汤放入烧瓶,在烧瓶内使纱布与肉汤混合充分。半个小时后将原始肉汤成10倍稀释为10-1、10-2、10-3、……等不同浓度的稀释液,取原始液和各种不同的稀释液各0.lml,分别接种于营养琼脂上,在培养箱中37℃下培养24~48小时,根据平皿中的菌落数则可通过下列方法测出每平方厘米创面上的细菌数目。

四、活检组织法

(一)活组织培养法(11):先用70%的乙醇在伤口或创面表面进行清洗消毒,用皮肤打孔器或手术刀采取创面活检组织标本,标本重0.l~0.5克,不需麻醉。将标本置于无菌试管中送至实验室,标本在无菌下用分析天平称重,称重后浸入70%的乙醇中,用火焰烧灼法除去表面的污染菌,然后将标本切碎放置于肉汤中,组织与肉汤的比例为1:10。然后用玻璃匀浆器将标本匀成浆,匀浆物再用肉汤成10倍稀释为10-l、10-2、10-3、……等不同倍数的稀释液。取原始匀浆液和不同稀释度的稀释液各0.lml分别接种于血琼脂培养皿上,置于培养箱中在37℃下培养36至48小时,读出菌落数,用以下方法计算。

(二)活组织涂片法(11):标本采取、称重、匀浆步骤与活组织培养法相同。取原始匀浆液0.02ml,滴在一干净无菌的玻片上,制成直径为15毫米的涂片,涂片在75℃下干躁15分钟,然后进行革兰氏染色或用Brow—Brenn染色,着重突出G细菌,染色后将涂片置于1.9mm的光学显微镜下放大对信,仔细观察所有的涂片区域,按以下方法估计细菌的数量。

发现细菌:细菌数目/克标本≥105个

未发现细菌:细菌数目/克标本<105个

五、吸纸片法(12)

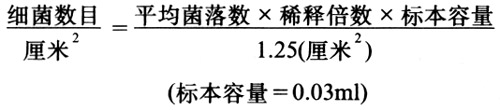

利用一可吸性纸片,纸片为圆形,面积为1.25cm2。先将一可吸性的纸片用2~3滴无菌盐水浸湿,然后放置于所要检查部位的创面表面,吸纸片的每一面均要与创面接触5分钟,然后再将纸片置于内有10ml肉汤的容器中,并用一涡式搅拌器搅拌。再取此肉汤的0.lml置于血琼脂平皿上,另一0.1毫升置于麦康氏培养基上,再一0.lml置于新霉素血琼脂培养基上。血琼脂和麦康氏培养基在37℃培养箱中培养24小时,而新霉素血琼脂培养基在37℃厌氧环境中培养48小时。读出各自的菌落数,假如读数过高呈融合生长,则将原始肉汤液成倍稀释,按上法进行接种培养,读出菌落数,按以下方法进行计算。

用途

一、预测创面移植物的存活程度

1955年Liedberg(13)研究了家兔的自体皮肤移植中移植物的存治程度与移植床表面细菌数量的关系。他发现,当移植床表面的葡萄球菌、绿脓杆菌以及链球菌的浓度>105个/ml,则所移植的皮肤大部遭到破坏。1967年Krizek(14)又报道他们在兔的自体皮移植研究中发现,当兔的被移植物移植床的细菌数>105个/克组织时,则所移植物的存活率为20%以下,反之则皮片的存活率高达93%以上。1981年肖光夏(15)报道他们在42例切痂植皮研究中发现焦痂下组织菌量>105个/克,则切痂植皮成功率仅为16.7%,而焦痂下组织菌量<105个/克者手术成功率高达88.2O。 1985年贾晓明等也报道了类似的情况(16)。因此,测定移植床的细菌含量可以预测移植物的存活率。

二、指导正确的伤口处理

1968年Robson等(17)研究了伤口的延期愈合与伤口中组织细菌数量的关系,他们在延期关闭伤口的同时测定伤口中组织细菌的含量,发现,当伤口中细菌计数<105/克组织,则大部分的伤口可以成功地愈合,而伤口中细菌计数>105个/克组织的伤口则无一例愈合。 1969年(18)他们又研究了94例手术后脓肿切开的伤口愈合问题,也发现,当局部组织中的细菌计数<105个/克组织,则有91%的伤口可以成功地再次愈合。由此可见,测定伤口中组织的细菌含量,可以指导临床正确处理各种伤口。

三、诊断和监测烧伤创面脓毒症

自从1964年Teplitz(8)出了烧伤创面脓毒症的概念以来,烧伤创面的细菌定量计数往往用来作为诊断烧伤创面脓毒症的指标之一,当烧伤创面组织细菌定量计数达到或超过105/克组织并往其深部活组织侵袭者可诊断为烧伤创面脓毒症。1973年Baxter[6]等在272例烧伤病人的研究中,发现,那些有临床征象的创面脓毒症病人共58例全部创面组织细菌计数达到或超过105个/克组织。1974年Loebl等(19)提出痂下组织细菌计数>104/克组织则明显增加创面脓毒症的危险性。 1979年Volence等(7)以及1982年Tahlan(20)认为创面组织细菌计数≥105个/克组织是诊断烧伤创面脓毒症的关键水平。由此可见,测定烧伤病人创面细菌定量计数可以诊断和监测烧伤创面脓毒症,并可以作为治疗是否有效的指标之一。

发展趋势

在烧伤感染的诊断中,烧伤创面的细菌计数是一个重要的手段,受到了国内外学者的广泛重视,50年代60年代推出的湿性试子法、直接接触法、纱布法细菌计数为烧伤创面表面细菌计数法,只能测定伤口和创面表面的细菌数量。由于伤口表面细菌数量与其深部组织中的细菌数量往往不成比例,且表面细菌数量又容易受外界因素的影响,因此,表面细菌计数法不能真正反映创面感染的轻重程度,故目前已很少应用。用的较多的是创面活检组织细茵计数,该方法比较客观准确地反映创面痂下组织内的细菌含量。但由于该方法需要从创面采取活检标本、操作较复杂、且重复性不强、影响了推广应用。因此,为使烧伤创面细菌计数更为准确,以及解决上述有关问题成为目前烧伤创面细菌定量计数的主要问题。因此,准确地反映烧伤创面组织中的细菌含量,操作简单、无创、重复性强是目前烧伤创面细菌定量计数发展的主要趋势。

参考文献

1. Hapburn, H. H.: Delayed Primary Suture of WOunds. Brit Med.J,l: 181—1833 1919.

2. Jackson D.M,Lowbury E.J,L.and Topley E,:Pseudomonas Pyocyanea In burn-lts role as a pathogen and the vabe of local polymyxin therapy.Lancet, 2, 1373 1951.

3.Eade.G.G.:The Reatonshlp between Granutation Tissue ,Bacteria and Skin Grans In Burned Patients.Plastic kconstr.Surg.22,42,1958.

4. Georgiade,N,Lucas,M,Geofglade,R,and Garrett,w.:Theuse of a new patient topical antibacterial agent for the control of Infection In the burn wound. Plast, Reconstr. Surg, 39:349-356,1967.

5.Brentano,L,and Gravens,D.:A method for the quantitation of bacterial In burn wounds.Appl.Microtiiol,15:670-671,1967.

6. Baxter C,Currerl,W,and Marvin, J.:The control of burn wound sepsis by the use of quantitation bactorlologic studies and Subeschar clysis with antibiotics.Clin.Nor.Am.Surg, 53:1509—1518,1973.

7. Volenec FJ Clark GM, Maul MM。 et al:Burn wound blopsy bacterlal quantitation:a stastatial analysis.Am J Surg 138:695-697,1979.

8.Teplitz C,Davis.D,Mason AD,et al: Pseudomonas burn nound sepsis.L Pathogenesis of expertinental pseudomonas bufll wound sepsis.J surg Res 4:200一216 1964.

9. Lindbefg RB3 Moncrier JA3 Switzer WE, Order SE, Mills W: The successful control of burn wound sopsis.J Trauma 5:601,1965

10. Heggers, J.P, Robsollg M.C,et al: The quantltative assessment of bactenal contamination of open wounds by a slide technique. Trans. R. Soc, Trop. Med. Hyg, 63:532, 1969.

11.KrizekTJ.Robson.M.C.:Evolution of quantitatlve baetorlology In wound management.J.Am.Surg 130:579一584;1975.

12. Bruce.WH.,Callaghan WC,et al: Are Burn Wound Blopsles Obsolete?A Comparative Study of Baeterial Quantitation In Burn Patients Using the Ah- sorbent Disc and Blopsy Techniques.Ann.Plast.Surg. 13:388一395;1984.

13. Liedberg NCF, Reiss Eg Artz CP: Effects of bactCrla on take of spilt-thickness skin grafts in rabbits. Ann Surg 142:92,1955.

14.Krizek, T.J,Robson,M.C.and Kho, E.:Bacterial growth and skin graft sumval.Surg Forum, 18: 518—5193 1967.

15.肖光夏等。烧伤病人组织细菌定量培养的临床意义,解放军医学杂志。6(3):139,1981.

16.贾晓明,郭振荣等。肉芽创面组织细菌定量培养与植皮成活的关系,解放军医学杂志。 10(5):365.1985.

17. Robson MC,Lea CE, and Dalton J.B: Quan-titative Bactcrlology and Delayed wound closure. Surgg Forum, X I X:501,1968.

18. Robsoll3 MC,Shaw RC, et al:The Reclosure of postoperative incisional abscesses based on bactenal quantification of theficatlon wound, Ann Surg, 171:279;1969.

19. LoeblE.C, Marvin J.A., Heck E.L.et al:The method of quantltatiw burn wound blopsy cultllres and its routine use In the care of the burmed patient. AM.J.Clin .Pathol.61:20,1974..

20. Tahlan. R. N, Keswani. R.K, et al: Correla-tion of quantitative burn wound blopsy culture and surface swab culture to burn wound sepsis.Burns.10: 217一224,1982.

作者单位:湖南医大第一附属医院