- 烧伤早期血液凝固机能研究之一----烧伤早期血小板计数与聚集性变化

-

目录

- 英文摘要

- 带蒂皮瓣、肌皮瓣修复小腿软组织缺损(综述)

- 鼻唇沟双叶岛状皮瓣修复鼻大部缺损一例

- 颜面严重烧伤后小口畸形的治疗(附26例报告)

- 湿润烧伤膏治疗老年性痴呆并发多处褥疮一例

- 快速愈合战伤感染伤口

- 湿润暴露疗法在皮肤磨削术中的应用(附二例报告)

- 湿润暴露疗法在美容外科的应用

- “MEBO”治疗宫颈糜烂200例报告

- 湿润烧伤膏治疗酸、碱灼伤29例体会

- 湿润暴露法治疗烧伤的临床体会

- 应用湿润暴露疗法治疗烧伤的体会

- 湿润暴露疗法治疗烧伤82例体会

- 湿润烧伤膏治疗118例烧伤临床报告

- 1567例烧伤病人应用湿润暴露疗法救治的临床概况分析

- 烧伤病人的围手术期处理

- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(三)

- 烧伤早期血液凝固机能研究之一----烧伤早期血小板计数与聚集性变化

- 烧伤创面的细菌计数(综述)

- 烧伤休克期复苏液体的临床选择

- 庆祝中国烧伤创疡科技中心成立两周年

STUDIES ON BLOOD COAGULATION FUNCTIONAT THE EARLY STAGE OF BURNS I.CHANGES IN AGGREGATION FUNCTION AND COUNT OF BLOOD PLATELETS

张向清 王永武

(编者按)严重烧伤早期,无论烧伤区域还是非烧伤部位以及各器官的微循环功能都会发生明显变化。这种变化的主要危害,不仅能使烧伤病变加深加重,还能使远隔烧伤部位的组织器官发生异常,乃至继发多系统多脏器的衰竭。为进一步了解微循环障碍对受伤机体的影响,本刊将陆续报道有关烧伤早期在血液凝固方面所发生的一系列变化。期望能为改善局部和全身的血液循环积极寻求有效地治疗方法。

关键词:烧伤 血小板计数 血小板聚集

本文对33例烧伤早期患者周围静脉血液血小板数量和血小板聚集率进行了测定,并同正常对照组检查结果进行了对比分析研究。结果发现,烧伤早期血小板数量明显下降,由正常对照组的181.5±53.2×109/L下降为120.4±56.7×109/L,血小板聚集功能也随之变化。通过对轻、重两组病人的结果分析,轻组病人血小板聚集功能趋于增强,而重组趋于降低。

材料与方法

一、测定对象:33例成年烧伤患者.男25例,女8例,平均年龄25.3岁。平均烧伤指数(烧伤指数=III度烧伤面积百分数+II度烧伤面积百分数/2)49.8±22.5。为进一步了解烧伤程度对血小板数量和聚集功能有何影响,根据伤情将33例病人分为两组,即烧伤指数大于40者(20例)为重组,小于39者(13例)为轻组。大多数病例在入院即刻(尚未接受补液治疗时)采血测定,个别病例于休克补液期间测定。对照组为40例健康者,其中男21例,女19例,平均年龄36.5岁,对照组所有成员均无影响血小板功能的疾病和病史,亦不存在诱发血小板功能异常的因素,如,近期用药史,月经期,妊娠期,高脂饮食等。

二、测定方法:用硅化注射器缓慢采集肘或股静脉血2.7ml,立即注入含3.8%枸缘酸钠0.3ml硅化试管中,抗凝。以500转/分离心10分钟制成富血小板血浆(PRP),取样加盖保存。再以1000转/分离心30分钟制贫血小板血浆(PPP),以作空白对照。用SPA—3型自动平衡血小板聚集仪,在二磷酸腺苷(ADP)诱导下测定PRP的血小板聚集率。ADP最终浓度的诱聚剂量为2uM,纸速30cm/分,描记曲线5分钟。因33份标本5分钟均达最大聚集,故本文仅取5分钟聚集值作为统计分析的依据。全部试验均于采血后2小时内完成。用显微镜计数法,计数每份标本的血小板数量。

结果与分析

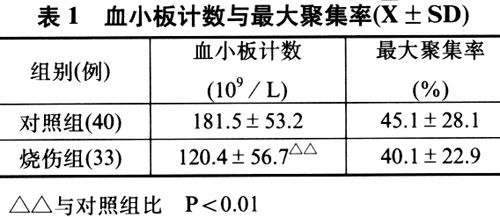

40例健康者和33例烧伤病人的血小板计数和血小板最大聚集率列人表1中,

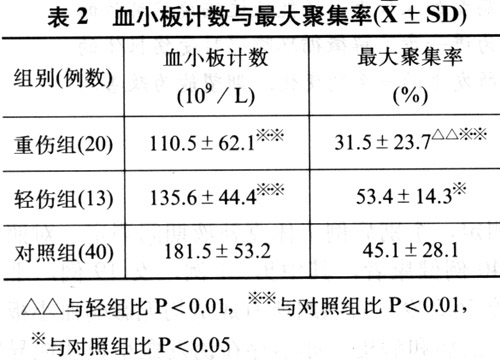

其主要异常变化为烧伤患者血小板计数普遍下降,同正常对照组出现非常显著性差异(t=3.637)。血小板最大聚集率虽有降低趋势,但两组之间无统计学差异。若将烧伤病人分为轻、重两组进行分别统计,重组平均烧伤指数为65.5±14.2,轻组为27.0±7.5,他们的检查结果列入表2。

重组和轻组血小板同对照组相比,t检验值分别为3.724和3.067(P<0.01)。重组血小板最大聚集率同轻组相比明显降低,在检验值为2.878,有非常显著性差异。轻组结果与对照组相比显示聚集率增强,在检验值为2.091,有显著性差异。上述结果给我们的启示是,烧伤后除周围血液中血小板出现急性减少之外,它们的聚集功能也发生显著变化,即烧伤指数大于40的患者最大聚集率明显下降,而烧伤指数低于40者却出现增强。

讨论

不论何种创伤,由于组织的完整结构发生破坏,受伤机体的首要任务是止血。R.Macfarlane(1973)从神经体液方面把止血过程分为三步(1)。首先是血小板聚集成堆,堵塞血管壁。与此同时,血小板释放活性胺。后者进一步导致血小板凝集,促使血管痉挛,并激活各种血液凝固因子。另一方面,在前列腺素、二磷酸腺苷(ADP)和其它生物活性物质的作用下,血小板发生聚集。因为皮肤烧伤是创伤的一种特殊形式,所以上述反应在烧伤发病过程中也必然存在。当然,热力直接作用会使上述反应复杂化。

一、烧伤早期消耗性凝血

当今,国内外学者普遍认为,血小板的功能异常是急性烧伤后微循环紊乱的重要变化之一,也是加重和影响休克过程的一个主导环制(2,3)。本研究结果已经看出,血小板普遍减少是烧伤早期主要特征之一,而烧伤程度愈严重,降低愈明显。烧伤指数大于40的重组患者,血小板计数为110.5±62.1×109/L,较对照组明显减少,其中9例低于100×109/L,5例低至50×109/L的临界水平。周围血液中血小板数量减少的原因可能与以下因素有关:1)热力直接损伤皮肤血管,内皮细胞的完整性受到破坏,加速血小板同血管内皮下裸露胶原纤维紧密粘着。烧伤愈严重,受损伤的血管愈多,这种粘着过程也相应加强。从而导致周围血液血小板数量下降。2)烧伤早期,血液凝固性增强,有大量血小板被消耗在伤区,而机体不能迅速补偿(4)。 3)有研究证实,烧伤焦痂附近皮肤的血小板积储量也明显增加,可达正常皮肤的50倍(5)。4)烧伤后,体内血小板激活因子(PAF)及前体物质LySO一PAF明显增加。这种物质除加重毛细血管通透性和组织水肿以外(6),还能促进血小板聚集(7)。根据上述原因分析,烧伤后的血小板减少并非血小板生成或骨髓释放受抑制,而是过多消耗所致。因此,有人称之为消耗性凝血病(8)。 Bartlett RH等研究证实(9),烧伤早期除血小板数量减少之外,还伴有许多凝血因子的异常。他们的研究结果表明,烧伤总面积>40%的病例,伤后2~4天有出血倾向,其严重性随烧伤面积的增加而加重。并认为这种凝血病态几乎完全由血小板减少和血小板病引起。

二、烧伤早用血小板聚集功能异常

血小板在某些刺激因素作用下,彼此粘着,互相聚合成团,称之聚集。血小板发生聚集反应的机理十分复杂,但可概括为三个过程,即粘附,释放和凝集,最终导致微血栓形成。其中释放反应最为重要,即在血小板相互粘附过程中不断地释放ADP、5─羟色胺、肾上腺素等物质。这些物质不仅能加速聚集反应过程,而且还能使聚集变为不可逆性。就本组病例分析,烧伤早期血小板聚集功能出现两种不同的变化,一是烧伤指数低于40者,聚集功能趋于增强,而烧伤指数大于物者则趋于降低。鉴于血小板聚集反应制复杂,故本文仅作如下分析。烧伤血小板聚唤功能增强的原因可归纳以下几方面:①热力和毒素损伤组织细胞,凝血活酶随之释放进入血液,细胞的大量溶解破坏又可直接促进血小板聚集(5)。②热力、休克,缺氧以及酸中毒等可损伤血管内膜,胶原纤维暴露,使血小板易于粘附、聚集(5)。③此茶酚胺类物质大量释放,导致血小板的粘附作用、凝血活性及释放反应亢进(2)。④白细胞、血小板损伤破坏后释放凝血酶、5一羟色胺、平滑肌增殖因子(PDGF),血栓烷A2(TXA)及ADP等血小板聚集物。其中TXA2与ADP是目前公认的强有力的血小板聚集物质(5.8)

导致血小板聚集率降低的因素,除伤情严重引起的早期消耗性凝血症之外(10),我们同时检测了重组中12例患者血浆纤维蛋白(原)降解产物(FDP)。结果8例高于10Pg/ml,其中两例分别高达325ug/ml和1000Pg/ml。以往我们曾对38例烧伤病人的凝血与纤溶指标进行过测定(11),发现有III度的严重烧伤患者鱼精蛋白副凝和乙醇胶试验的阳性率分别为 76.2%和 66.7%。说明严重烧伤患者血液中FDP是增加的。据有关报道,血液中出现大量FDP能明显抑制血小板的粘附性和聚集性,并影响血小板的释放反 应。Wintfobe的体外实验发现,较高浓度的FDP可抑制ADP诱导的血小板聚集和释放反应(11)。因此认为,严重烧伤患者中FDP增高是引起血小板聚集率降低的一重要因素。值得提出的是,重组患者中有3例血小板聚集率下降至零,即使我们增加ADP浓度至20uM、40uM、仍不聚集。他们的血小板数量均有明显减少。由于伤情严重分别于伤后7.10和11天死亡。据此说明血小板功能异常能进一步加重和影响烧伤病人的病程及预后。

参考文献

1.罗宁等译,创伤和创伤感染,解放军出版社(北京)1985; 92

2.方之杨等,烧伤理论与实践(一版),辽宁科技出版社(沈阳);1989; 52

3.Perry AG.et al.Shock.Disseminated intravascular coagulation.1983;245

4.张向清,临床烧伤学(一版),山东科技出版社(济南)1982;518

5.第三军医大学主编,烧伤治疗学(一版),人民卫生出版社(北京)1977;68,69

6.殷明、方之杨,血小板激活因子拈抗剂CV3988对烫伤大鼠血管通透性的作用,中华实验外科杂志 1989; 6(3);132

7.Braguet P,et al.Prespectlve In platelet—acti-vating factor research.Pharmacol by 1987;39:97

8.刘怀琼,和创伤有关的凝血问题,创伤杂志 1986;2(2);118

9.Bartlett RH,et al.Coagulation and platolet changes after thermal injury in man.Burns 1981; 7(5): 370

10.张向清等,烫伤兔体外血栓形成的实验观察及治疗方法,中华实验外科杂志, 1987; 4(3):137

11.张向清、王永武,严重烧伤休克期凝血与纤溶指标变化及临床意义,中国烧伤创疡杂志 1990; 2: 50

12.沈迪、朱善俊,弥散性血管内凝血(一版),上海科技出版社 1985;l10

作者单位:91医院烧伤研究室