- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(三)

-

目录

- 英文摘要

- 带蒂皮瓣、肌皮瓣修复小腿软组织缺损(综述)

- 鼻唇沟双叶岛状皮瓣修复鼻大部缺损一例

- 颜面严重烧伤后小口畸形的治疗(附26例报告)

- 湿润烧伤膏治疗老年性痴呆并发多处褥疮一例

- 快速愈合战伤感染伤口

- 湿润暴露疗法在皮肤磨削术中的应用(附二例报告)

- 湿润暴露疗法在美容外科的应用

- “MEBO”治疗宫颈糜烂200例报告

- 湿润烧伤膏治疗酸、碱灼伤29例体会

- 湿润暴露法治疗烧伤的临床体会

- 应用湿润暴露疗法治疗烧伤的体会

- 湿润暴露疗法治疗烧伤82例体会

- 湿润烧伤膏治疗118例烧伤临床报告

- 1567例烧伤病人应用湿润暴露疗法救治的临床概况分析

- 烧伤病人的围手术期处理

- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(三)

- 烧伤早期血液凝固机能研究之一----烧伤早期血小板计数与聚集性变化

- 烧伤创面的细菌计数(综述)

- 烧伤休克期复苏液体的临床选择

- 庆祝中国烧伤创疡科技中心成立两周年

THE EXPERIMENTAL MORPHOLOGICAL STUDY ON THE MICROCIRCULATORY VASCULAR TREE OF SKIN(III)

柏树令 李吉

(内容摘要)本文应用光镜与扫描电镜对比观察的方法,研究了皮肤微循环血管三维构筑的分布特点。发现了皮肤微循环血管里树枝状分布的特征;提出了皮肤微循环血管树理论,揭示了皮肤微循环血管树分支分布的普遍规律性。依据皮肤微循环血管树的三维构筑的形态特点,提出皮肤微循环血管树的理论意义和临床应用价值。

关键词:微循环血管树 皮肤 实验形态学研究

自1661年意大利生理学家 MALPIGHI[1]现毛细血管以来,微循环的研究有了飞跃的发展。1920年JAKOBJ[2]发现了微动脉进入毛细血管的入口处调节毛细血管血流的平滑肌细胞。1980年我国学者修瑞娟[3]发现了微循环的新理论“波浪式传播的一种周期性生物信息”。扫描电镜问世以来,不少学者应用血管铸型方法研究了微循环血管的特点。日本学者村上宅郎N〕、美国学者ANDERSON[5]和中国学者张朝佑[6]等应用A.B.S和甲酯等做为铸型剂,分别对动物和人的脏器微循环获得了较为精美的三维构筑图象。皮肤和皮瓣移植广泛用于临床整形、烧伤、再造和显微外科中。血液供应的好坏是皮肤及皮瓣移植术成功与失败的关键。对于皮肤微循环血管的树枝状分布特点及其分层排列规律国内、外报导所见甚少[7-9]。我们应用光镜与扫描电镜对比观察的方法,研究了皮肤微循环血管树树枝状分布的普遍规律性,提出了皮肤微循环血管树理论;阐释了该血管树的理论意义和临床应用价值。

材料和方法

l。实验材料:新鲜成人及儿童尸体的上、下肢各5侧。其中各两侧上肢及下肢用含10%福尔马林的印度墨汁灌注血管。剩余的各3侧上肢及下肢用A.B.S丁酮溶液做皮肤血管铸型。

2.方法:分别由肽动脉和胭动脉灌注印度墨汁,压力120~200mmHg,固定48小时后取材,切取手、足、前臂、小腿、上臂、大腿等各部皮肤及浅、深筋膜,组织切片厚150~250um,常规伊红染色,光镜观察。血管铸型剂用 A.B.S.浓度从5~20%,由低到高,隔日注射一次,补充注射用的A.B.S浓度为30%,然后切取手、足、小腿等皮肤及浅、深筋膜组织,放入50~100%的盐酸中腐蚀7~10天,然后经冲洗、选块、干燥,喷金,铸型块在日立S~450扫描电镜下观察。

观察结果

1.皮肤微循环血管材的血管来源:血管树的主干血管来源于直接皮肤动脉。肌间隔或肌间隙发出的间接皮肤动脉,以及由肌肉的供应血管发出的,穿过肌纤维间隙和肌被膜进入皮肤内的肌皮动脉。

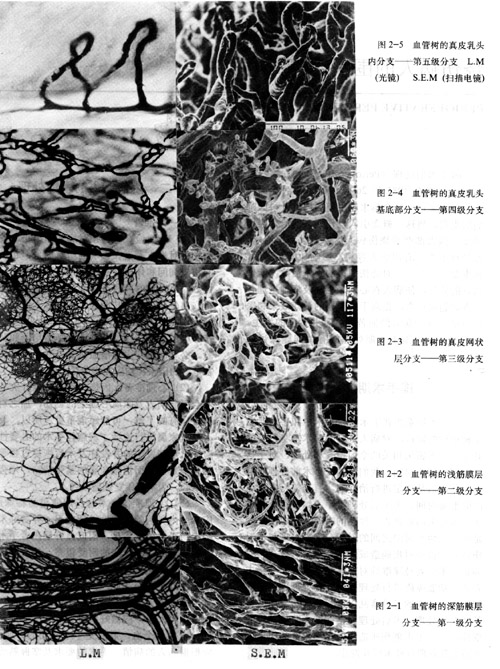

2.皮肤微循环血管材的基本形态学构筑特点:皮肤微循环血管材在穿过深筋膜进入皮肤各层组织时,通常形成五级血管分支,各级分支以其特殊的形态学特点可以彼此互相鉴别。血管树的第一级分支为深筋膜层血管分支;第二级分支为浅筋膜层血管分支;第三级分支为真皮网状层内的血管分支;第四级分支为真皮乳头基底部的血管分支;第五级分支为真皮乳头内的血管分支,见图1。

3.皮肤微循环血管树各级分支的三维构筑特点──光镜与电镜对比观察:

皮肤微循环血管树的第一级分支:位于深筋膜部位,系血管树穿过深筋膜时发出的第一级分支。光镜下见深筋膜层血管具有一定的方向性,与肌肉纤维和深筋膜的纤维方向相一致。平行的干线式血管干之间形成较大的血管网眼,而在这些血管干的分支之间,形成细小的血管网眼。电镜下更清楚的显示了较大血管干问的互相吻合以及由干上发出侧支细血管之间的吻合同,见图 2—l。

皮肤微循环血管树的第2级分支:位于皮下脂肪层内。光镜见清楚的脂肪小叶间隔,界限清楚的脂肪小叶,小叶内血管网细密,较小,其主支由脂肪小叶间隔中发出。电镜下发现每个脂肪小叶的间隔有较粗的血管干,由这些粗干上发出的小技进入脂肪小叶内,然后反复分支互相吻合,形成界限清楚的脂肪小叶血管网主体构筑图象,见图2-2。

皮肤微循环血管树的第三级分支:光镜下见在真皮网状层内有一层背景血管网,网眼大小不等;在此基础上,可见一些散在的毛细血管团,形态不同,并清晰可见为反复分支的毛细血管互相缠绕所形成。电镜下可见各种形态的血管球团,有的是卵圆型,血管互相间彼此吻合,并可见血管粗细不均,局部有囊状扩张,见图2—3。

皮肤微循环血管材的第四级分支:位于真皮乳头的基底部。光镜见血管间互相吻合成多角形血管网眼,大小不规则,但网眼直径比第1.2.3 级分支所形成的网眼都大。血管网眼边缘的血管干上出现麻花型或发卡型以及其它形式的短小血管拌。电镜见清楚的多角形网眼及由血管干上发出的部分乳头层血管,见图2—4。 血管树的第五级分支:光镜见发卡型或麻花型毛细血管排,清楚的动、静脉支界区。电镜下见发卡型、麻花型及其它不规则形态的毛细血管袢,见图2—5。

讨论

一、皮肤微循环血管树理论的内容:

1.所有皮肤动脉分支的普遍规律性之一是在皮肤内是树枝状分布。有时垂直上升,有时经过境蜒曲折的路径上行,逐渐分支由粗到细直至进入真皮乳头层内形成血管树的第五级终未分支时为止。

2.典型的皮肤微循环血管树具有特征性的可以彼此互相鉴别的五级血管分支即:深筋膜层、皮下脂肪层、真皮网状层、真皮乳头下层和真皮乳头层这五级血管分支。

3.在真皮网状层与脂肪层之间,在厚皮区有一层真皮下血管网。在这里可见到由血管树发出的分支在进入真皮前向皮下脂肪层发出的垂杨柳样的分支。这一层血管网的存在为临床上做超薄皮瓣移植建立了理论基础。

二、皮肤微循环血管树的理论意义:

1.皮肤微循环血管树理论为发现和制作新型皮瓣奠定了基础。根据血管树分支特点,既可以取带血管的深筋膜做为移植体来修复骨膜的缺损;又可用带真皮下血管网的厚皮区超薄皮瓣游离移植手术去修复身体某些部位的损伤。

2.皮肤微循环血管树理论,为微循环的功能特点提供了血管形态学基础。来自各种皮肤动脉的血管树主干,在到达真皮乳头前都要经过血管的分叉、弯道、分流等不同方向的血液流动,从而为微循环的“波浪式传播”理论提供了形态学基础。

3.皮肤微循环血管树理论为皮肤的体温调节功能提供了形态学基础。周身皮肤广泛存在的血管树的第4级和第5级分支正是这一功能的形态学基础。

三、皮肤微循环血管树的临床应用价值:

1.在移植外科中的应用:在整形、烧伤、再造和显微外科中,皮肤微循环血管树理论可为临床工作者提供从刃厚皮片、中厚皮片、全厚皮片、超薄皮瓣、筋膜瓣及各种各样皮肤移植体内血管构筑空间形态的全部知识。即它们所包含的血管树分支级别和形态特征。刃厚皮片只含有真皮乳头层血管网。中厚皮片含有血管树的全部第4.5级分支和少量的第3级分支。全厚皮片含有全部的血管树第4.5级分支和大部分第3级分支。超薄皮瓣则含有血管树的全部第3.4、5级血管分支及少许第2级分支。筋膜瓣内包含了血管树的全部五级分支血管。

2.应从皮肤微循环血管树理论可用于判断不同程度的烧伤[10]及冻伤所累及的皮肤微循环血管的范围和程度。I度烧伤只累及真皮乳头内血管,引起血管充血,扩张和轻度渗出。浅Ⅱ度烧伤累及血管材的第个5级分支。血管渗出增加,造成局部组织水肿,部分渗出液积聚于表皮与真皮之间,产生水泡。深II度烧伤:损害范围涉及到血管树的第3.4、5级分支,局部感觉神经已部分破坏,痛觉迟钝。III度烧伤可累及血管树的全部主4.5级血管分支和部分第2或第1级血管分支。感觉神经终未全部破坏,无痛觉,随后形成焦痂。不进行皮肤移植修复术,损伤难以恢复。

3.皮肤微循环血管树理论,为不同皮肤疾病所损害的皮肤微循环血管的范围和程度提供了形态学基础。

参考文献

l.and 2.引自Maggio E:Microhemocirculation, Charles C Thomas Publisher springfield. illinois,U.S.A1965.

3.修瑞娟等:微血管自律运动的研究1.微血管自律运动的连续动态观察及电子计算机分析。 中华医学杂志 1985, 65: 129.

4.村上宅郎:卜肝肾系球体 血管配布一铸型走查电显法化大:观察。解剖学杂志1975, 51:122。

5. Anderson BG et al: Renal vasculature of the trout demonstrated by scanning electron microscopy compared with canine glomerular vessels. Am.J Anat l976, 145: 443.

6.张朝佑主编:器官内铸型扫描电镜图谱,科学出版社1988年。

7.柏树令、李吉:扫描电镜下足底皮肤及浅深筋膜血管构筑。解剖学报 1986; 17: 309。

8.柏树令、李吉:小腿后部皮瓣的微细血管构筑。解剖学通报1983.6 (4): 334。

9.李吉等:小腿前部皮瓣血管构筑的扫描电镜 观察。中国医科大学学报 1986, 15: 14。

10.裘法祖、孟承伟主编:外科学P175又第二版,人民卫生出版社1985年。

作者单位:中国医科大学

显微外科解剖学研究室