- 烧伤干湿两种疗法体温观察分析

-

目录

- 英文摘要

- 烧伤监护与临床处理第三讲 血气分析的临床解释与处理

- 严重烧伤后颏胸粘连的扩张术整复(附8例报告)

- 岛状胸大肌肌皮瓣修复颈前雷管炸伤一例

- 皮下组织蒂岛状皮瓣的应用

- 湿润暴露疗法治疗小儿烧伤护理体会

- MEBO治疗小儿会阴部烧伤31例护理体会

- 湿润暴露疗法治疗速冻伤一例

- MEBO在鼻腔术后的应用探讨(附168例分析)

- MEBO治疗鼻中隔粘膜糜烂的体会

- MEBO治疗两例龟头溃烂体会

- MEBO治疗痔疮15例观察

- MEBO治愈肠外瘘一例报告

- MEBO在肛肠病术后的应用(附93例分析)

- 74例氢氟酸烧伤治疗体会

- MEBO治疗催泪弹烧伤报告(附5例报告)

- MEBO治疗烧伤残余创面的体会

- 应用MEBO治愈老年患者78%大面积特重烫伤一例报告

- 治愈烧伤面积100%病人创面处理的体会

- 烧伤三种药物疗法临床疗效分析

- 烧伤干湿两种疗法体温观察分析

- 湿润暴露疗法治疗798例烧伤临床疗效分析

- 烧伤湿润暴露疗法与创面感染

- 白细胞的流变行为对皮瓣移植的影响

- 烧伤创面水泡液中游离氨基酸分析

- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(五)

- 美国烧伤患者的来信

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN BODY TEMPERATURE OF BURN PATIENTS TREATED WITH DRY AND MOIST THERAPY

王建萍 王艳敏 王德慧

[内容摘要]作者单位自1989年以来,应用湿润暴露疗法(甲组),与传统干燥疗法(乙组) 对烧伤病人体温进行系统观察比较,有显著差异。

作者将患者随机分为干、湿两组各50名,面积及深度无明显差异。两组按1~5天,6~10天,11~15天三期分别观察体温变化。初期甲组较高,中期及后期乙组变高,均有显著差异。作者认为早期甲组体温高,系散热受影响所致;此外回收期提前,坏死组织提前液化,也导致体温较高。中、晚期则甲组液化已接近尾声,体温呈下降趋势,创面进入修复期,感染已被控制。乙组则因坏死组织干燥,焦疼不易脱落,痂下分泌物排出不畅,极易导致细菌感染,体温呈上升趋势。

我科自1989年以来,应用湿润暴露疗法(简称甲组)与传统的干燥疗法(简称乙组),对烧伤病人临床体温观察对比,结果有着显著差异,现将其观察分析报告如下。

临床资料

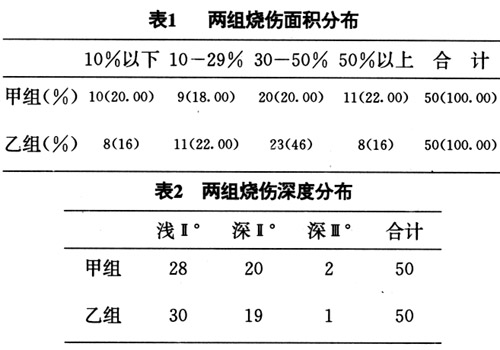

选择入院前未经特殊处理的病人,应用湿法治疗组50例,与50例传统治疗组作对照,两组烧伤面积与深度见附表1和表2。

从表1可以看出,两组烧伤面积基本接近,表2显示两组均以浅II度为主,彼此之间具有可比性。

观察方法

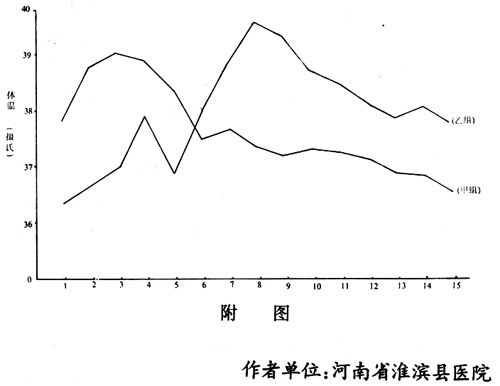

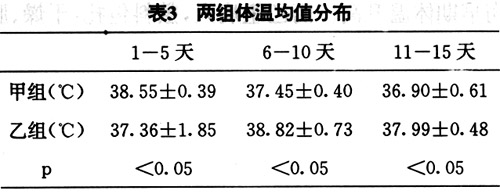

求出口平均值,见表3,连续记录几天,绘制成体温变化曲线,见附图。

结果

烧伤早期(烧伤后5天以内)相当于休克期和回吸收期,由附图可以看出,两组病人体温均呈上升状态。甲组病人伤后第1天体温开始升高,至第3天体温达到高峰。在观察较大面积烧伤的患儿中, 体温升高更为明显,约6—8小时体温开始升高,12-14小时达39度以上,而后持续1天,体温渐下降。而乙组病人,伤后1—2天体温并不上升,3—5天出现第一个体温高峰,恰值回吸收期。故两组病人体温均升高,但甲组较高,P<O.05。

中期(伤后6—10天)相当于创面排斥期和感染期。由附图可以看出,甲组病人此期并没有体温高峰出现,随病程进展体温逐渐下降。而乙组病人此期7—10天,又出现第2个体温高峰,且持续时间长。表3显示甲组体温低于乙组,P<0.05,有显著性差异。

后期(烧伤后11天至痊愈)甲组绝大多数病人体温渐趋正常,症状稳定。而乙组部分患者呈现驰张热或不规则热。表3显示甲组病人体温正常,乙组体温仍发热,P<0.05,有显著性差异。

讨论

湿润暴露疗法是根据中医传统治疗手段,结合现代微循环理论创造的一种全新的治疗方法,该方法操作简便,对治疗条件和周围环境要求不高,不论什么原因引起的烧伤均可采用此法治疗。

烧伤早期两组病人体温均表现为升高。但甲组病人体温升高的临床症状与体温升高的程度很不相符,病人精神、神志尚好,创面无红、肿、痛等炎症反应,无其它毒血症症状。这是因为接受湿润暴露疗法的患者,所徐药物在创面上湿润而不浸渍,隔绝空气及污物对创面的损伤,阻止了水分的丢失,从而减少了热量消耗,回吸收提前,使创面坏死组织提前液化,并在创面反应高潮及时排出,所以烧伤早期体温升高。而乙组病人,敷料包扎,干燥、脱水、热量丢失极为严重,故病人在伤后1一2天天体温升高。而后焦痴开始溶解,烧伤毒素及反应物质吸收,坏死组织尚未排出,所以病人在回吸收期体温出现第1个高峰。

但到了中期甲组多数患者体温呈下降趋势,病情稳定。通过暴露创面,使液化的坏死组织及时排出创面,促进溶痂,有利于创面修复,预防和控制了感染,减少了并发症的发生。而乙组病人此期又出现了第2个体温高峰,坏死组织干燥,焦痂不易脱落,痂下分泌物排出不畅,极易导致细菌感染,延缓患者向修复期过渡。

通过观察分析湿润暴露疗法和传统的干燥疗法两组患者的体温变化情况,显示了前者疗效优于 后者,同时可以了解两组临床表现与临床的关系,临床症状与体温变化的关系,为疾病治疗提供可靠的参考依据。