- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(五)

-

目录

- 英文摘要

- 烧伤监护与临床处理第三讲 血气分析的临床解释与处理

- 严重烧伤后颏胸粘连的扩张术整复(附8例报告)

- 岛状胸大肌肌皮瓣修复颈前雷管炸伤一例

- 皮下组织蒂岛状皮瓣的应用

- 湿润暴露疗法治疗小儿烧伤护理体会

- MEBO治疗小儿会阴部烧伤31例护理体会

- 湿润暴露疗法治疗速冻伤一例

- MEBO在鼻腔术后的应用探讨(附168例分析)

- MEBO治疗鼻中隔粘膜糜烂的体会

- MEBO治疗两例龟头溃烂体会

- MEBO治疗痔疮15例观察

- MEBO治愈肠外瘘一例报告

- MEBO在肛肠病术后的应用(附93例分析)

- 74例氢氟酸烧伤治疗体会

- MEBO治疗催泪弹烧伤报告(附5例报告)

- MEBO治疗烧伤残余创面的体会

- 应用MEBO治愈老年患者78%大面积特重烫伤一例报告

- 治愈烧伤面积100%病人创面处理的体会

- 烧伤三种药物疗法临床疗效分析

- 烧伤干湿两种疗法体温观察分析

- 湿润暴露疗法治疗798例烧伤临床疗效分析

- 烧伤湿润暴露疗法与创面感染

- 白细胞的流变行为对皮瓣移植的影响

- 烧伤创面水泡液中游离氨基酸分析

- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(五)

- 美国烧伤患者的来信

THE EXPERIMENTAL MORPHOLOGICAL STUDY ON MICROCIRCULATORY VASCULAR TREE OF SKIN(5)

柏树令 李吉

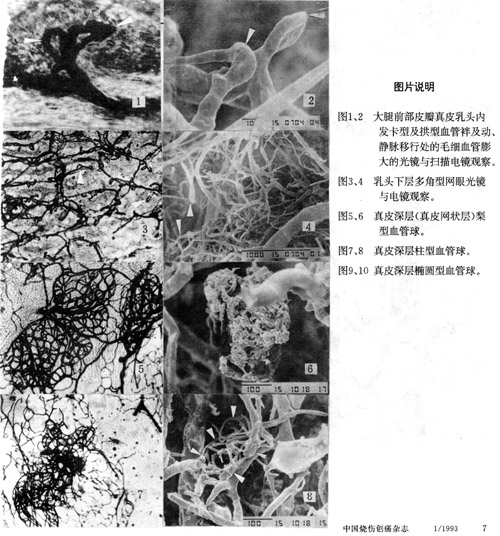

[内容摘要]作者应用光镜和扫描电镜观察方法研究了大腿前部皮瓣微循环血管的空间排列层次及各种层次间的鉴别性特征,为皮肤微循环血管树理论提供了依据,并较详细地介绍了所见到各层间的血管网的分布;真皮深层血管球的分型及出入球动脉;各型血管排;并对大腿前部皮瓣与手、足皮肤的血管形态差异,进行了比较。为大腿前前部皮瓣的应用,提供了理论依据。

关键词:大腿前部皮瓣 血管构筑 扫描电镜

随着显微外科技术的进步,游离皮瓣移植的新供区不断出现[1-4],一些经得住考验的新型游离皮瓣在临床上大面积推广应用,获得了良好的社会效益[5-6]。自从大腿前部皮瓣问世以来[7],引起临床学者的重视。由于缝匠肌外缘皮动脉出现率高,易于寻找和切取,因此,用大腿前部皮瓣修复足跟部骨髓炎引起的皮肤瘘孔,掌骨骨髓炎引起的手部皮肤缺损以及其它原因所致的皮肤溃疡在临床上已获得成功。迄今为止,对于大腿前部皮瓣内的微循环血管空间构筑情况,国内外未见报道。继研究了一些皮肤区的微血管构筑情况,提出皮肤微循环血管树理论[6-10]之后,我们又对大腿前部皮瓣的微循环血管构筑进行了研究。这既为皮肤微循环血管树理论提供新证据,又为大腿前部皮瓣游离移植提供血管形态学基础。

材料和方法

一、墨汁灌注、光镜观察方法:用新鲜7岁和9岁的儿童下肢各一侧,从骼外动脉注射10%的福尔马林碳素墨汁混合溶液,直至皮肤呈现黑色为止, 经补充注射及静置48小时以后,取材。将大腿前区皮肤做石蜡组织切片,厚150um伊红染色、用光镜观察皮瓣的各层皮肤组织微循环血管构筑情况。

二、用扫描电镜观察方法:采用新鲜的7岁和9岁儿童下肢两侧,自髂外动脉灌注5%~20%的 ABS丁酮溶液,24小时和48小时后补充注射,流水冲洗,冷却,72小时后取材,将大腿前部皮肤连同深筋膜一并取下,放入5%的盐酸中腐蚀l—2周,将铸型块用蒸馏水冲洗干净,经选块、干燥、喷金,将制备好的铸型块放在日立S—450扫描电镜下观察。

观察结果

以缝匠肌外缘皮动脉为蒂的大腿前部皮瓣,具有显著的五层血管配布即:

一、真皮乳头内血管网:大腿前部皮瓣的乳头层血管网较足部和手部皮肤的乳头层血管网有一定的区别,表现为血管排比较稀疏,这可能与其功能特点有关。其真皮乳头内血管以发卡型血管袢为主,血管袢的尖端在动、静脉移行处形成三角型血管膨大,尖端直指真皮乳头的顶端:有的血管排呈拱型,血管神的顶端呈现局部囊状扩张。在真皮乳头内,两排乳头层血管拌的顶端互相靠拢。(见图1和图2)。

二、真皮乳头下层血管网:位于真皮乳头层与网状层的交界处,光镜下呈多角型。网眼较稀疏,围绕网眼的周围由毛细血管动、静脉伴行,并可见有倒伏的发卡型血管袢,(见图3)。在扫描电镜下可见不规则网眼及倒伏的血管袢,(见图4)。

三、大腿前部皮瓣真皮深层血管球:在真皮网状层内有许多皮肤附属器官,即毛囊,汗腺和皮脂腺。这些皮肤附属结构的供应血管依其供应器官的形态特点构成特征性的毛细血管球。

1.梨型血管球:入球动脉自血管球的一极进入球内,其微细分支互相缠绕吻合形成梨型。入球动脉在球内由主干发出侧支,这些侧支之间形成全方位吻合。(见图5和图6)。

2.柱型血管球:位于较大血管干之间,由较大血管的侧支互相缠绕吻合成球,球内血管粗细不均,局部有囊状膨大和扩张,(见图7和图8)。

3.椭圆型血管球:该型血管球常由几条入球动脉的分支互相缠绕折叠而成,球内血管粗细不均,局部有血管的扩张和膨大(见图9、10)。

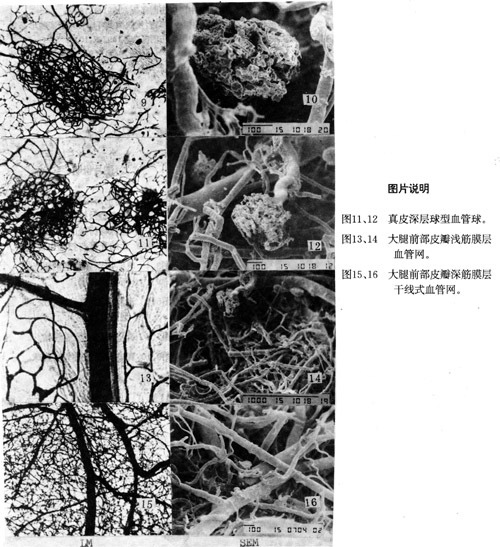

4.球型血管球:入球动脉位于两极,入球动脉粗,出球动脉较细,入球动脉常为一支,出球动脉有2—3支,出入球动脉均为较大动脉的分支,入球动脉有螺旋状扭曲,(见图11和12)。

四、大腿前部皮瓣的浅筋膜层血管网:浅筋膜层血管分两种类型:一为走行在脂肪小叶间隔的较大血管干及围绕着脂肪小叶的小叶边缘血管环;二是脂肪小叶内的多边型血管网。见图13和14。脂肪小叶周边血管口径粗细不均,而脂肪小叶内血管网口径几乎均匀一致。(见图13和14)

五、深筋膜层血管网:在大腿前部皮瓣的深筋膜层组织内可见两种形式的血管网即平行排列的干线式血管及其间的较大网眼;以及由这些较大血管干上发出的微血管形成的细密血管网眼,(见图 15和16)。

讨论

一、大腿前部皮瓣的微循环血管构筑特点:

以缝匠肌外缘皮动脉为血管蒂的大腿前部皮瓣具有五级可以互相鉴别的组织内微循环血管网。这些血管网是由深筋膜层进入皮肤真皮乳头内的大腿前部皮瓣内微循环血管树的五级血管分支构成。第一级分支是深筋膜层干线式血管干及由其形成的较大血管网眼,以及由这些较大血管干上发出的侧支血管形成的细密探筋膜层血管网眼。第二级分支位于皮下脂肪层,较大血管走行在脂肪小叶周围的小叶间隔内,由此发出的细支进入脂肪小叶形成以脂肪小叶为特征的小叶血管网。第三级分支位于真皮深层(即真皮网状层),皮肤血管阿依皮肤附属器的形态特点形成特征性的微循环血管球,血管球之间形成多角型网眼的毛细血管网。第四级分支 位于真皮乳头层与网状层之间,为多角型网眼的血管网。第五级分支为大腿前部皮瓣微循环血管树的和终末分支,进入真皮乳头内芯其尖端移行为毛细血管的静脉端,形成发卡型或拱型血管排,血管袢尖端出现三角型或囊状血管膨大。

二、大腿前部皮肤微循环血管树与手、足皮肤微循环血管树的形态学区别:

1.大腿前部皮瓣第五级血管即真皮乳头层血管以发卡型和拱型血管袢为主,比手足部的血管袢及血管网稀疏,因而铸型标本成功率较低,常出现铸型块塌架,很难获得成功的铸型。

2.大腿前部皮瓣的真皮网状层血管球较手足部多,这可能与大腿前部皮肤有较多的毛囊和汗腺有关。

3.手足真皮乳头层血管网特别丰富与持重、受压及富有神经终未和手足的特殊功能特征有关。

4.大腿前部皮瓣内的微循环血管构筑的特征之一仍然是形成皮肤微循环血管材,这表明具有五级鉴别性特征的微循环血管树理论不仅适用于手足等某些皮肤区,也适用全身除了特殊皮肤区(如包皮,龟头)以外的全部皮肤区。

主要参考文献

1.Daniel RK,et al:Neurovascdar free naps a preliminary report.Plast Reconstr surg 1975,56:13

2.Harii K: et al:Free gracllls muscle transplan-tation , with microneurovascular anastomoses for the treatment of facial paralysis. Plast Reconstr Surg 1976,57,133.

3.李吉等:前臂皮瓣血管的研究。中国医科大学学报 1981,10:1。

4.柏树令、李吉:小腿后部皮瓣的显微外科解剖学研究。解剖学通报;1983,6(4):328—332。

5.杨果凡、李吉:前臂皮瓣游离移植术。中华医学杂志1981,61(3):139。

6.姜树学等颁胸皮瓣血管的研究。解剖学报1982,13(4):353。

7.李吉、柏树令:大腿前中区皮瓣游离移植的解剖学基础。临床解剖学杂志。1986,4(3):152。

8.柏树令、李吉:皮肤微循环血管树的实验形态学研究(二)中国烧伤创疡杂志1990;3:47。

9.柏树令、李吉:皮肤微循环血管树的实验形态学研究(三)中国烧伤创疡杂志1991;1:18。

10.柏树令、李吉:皮肤微循环血管材的实验形态学研究(四)中国烧伤创疡杂志1992;2:10。

作者单位:中国医科大学显微外科