- 外侧斜方肌皮瓣

-

目录

- 英文摘要

- 肛门旁多乳房症一例报告

- 介绍一种“湿润暴露疗法”护具

- 手深度烧伤后挛缩畸形的整复治疗(附116例报告)

- 用牛鼻中隔软骨修复耳缺损畸形 (附4例报告)

- 骨间后动脉前臂背侧逆行岛状皮瓣的临床应用

- 外侧斜方肌皮瓣

- 对修复期深度烧伤创面皮肤附件的观察及10%硫磺软膏的应用

- 湿润烧伤膏在植皮创面的应用

- 湿润烧伤膏治愈儿童药物性皮炎---紫癜型皮肤坏死二例报告

- 湿润暴露疗法治愈面部顽固性皮肤结核一例

- 湿润烧伤膏治疗带状疱疹疗效观察

- 湿润烧伤膏治愈巨大褥疮一例临床过程观察

- 湿润烧伤膏治疗局部溃疡50例疗效观察

- 湿润暴露疗法对皮肤溃疡的治疗体会

- 湿润暴露疗法治愈顽固性溃疡2例报告

- 化学烧伤的临床疗效分析(附26例报告)

- 15例黄磷烧伤救治分析

- 颅骨电烧伤25例分析

- “MEBO”治愈一例小儿特大面积烧伤合并败血症

- 湿润烧伤膏治疗面部烧伤的体会

- 应用湿润暴露疗法治疗115例烧伤报告

- 湿润暴露疗法治疗烧伤124例

- 烧伤病人血型及心理特征调查(附1100例分析报告)

- 弥散性血管内凝血综述

- 烧伤早期血液凝固机能研究之二

LATERAL MYOCUTANEOUS FLAP OF TRAPEZIUS MUSCLE

方东海 李主一 李其训 郭远发

朱 灿 原 林 钟世镇

(内容摘要)1985年以来,我们在斜方肌解剖研究基础上,利用带血管蒂或肌肉蒂的外侧岛状斜方肌肌皮瓣移位,修复8例烧伤后重度颈部疤痕挛缩,获得满意效果。

本文介绍了应用解剖学,临床病例,手术设计和步骤,并讨论了几种斜方肌肌皮瓣的术式,外侧斜方肌肌皮瓣的临床应用和术中注意事项。

1985年以来,我们应用外侧斜方肌肌皮瓣修复颈部软组织缺损8例成功,效果良好。

应用解剖[l]

30具(60侧)成人尸体的斜方肌解剖观察:

(一)斜方肌形态及功能

斜方肌起自枕骨上项线的内侧半、全部胸椎棘突及棘上韧带。肌纤维向外下、外和外上方集中。上部纤维止于锁骨外 1/3;中部纤维止于肩峰和肩肿岗的上缘;下部止于肩胛岗基部。斜方肌使肩胛骨旋转上提肩峰,头侧屈和后仰。

(二)斜方肌及其表面皮肤血供

(l)颈横动脉、颈浅动脉、颈横动脉发自甲状颈干38例、腋动脉13例、与肩脚上动脉共干9例。颈横动脉起始后向外上方斜行,于斜方肌深面近肩胛提肌处分浅深两支,浅支为颈浅动脉(10名颈横动脉开支),深支为肩脚背动脉(10名颈横动脉降支)。颈横动脉起始到分支处的长度为52mm,外径2.4上0.5mm。颈浅动脉为斜方肌的主要血供源,营养斜方肌上、中部,起自颈横动脉利例、肩脚上动脉2例、甲状颈干14例。长13mm,外径1.7+0.4mm。深支营养斜方肌中、下部。两支均有分支穿过肌肉达皮下,营养肌肉表面皮肤。

(2)枕动脉的斜方肌支、枕动脉过胸锁乳突肌起点后发出不分支至斜方肌上部。

(3)节段性血供、血管束发自肋间动脉的后内侧支,从后正中线外侧旁10~15mm穿出,分到斜方肌起始部及中线附近皮肤;另组为肋间动脉后外侧支,分布到斜方肌下部及表面皮肤。

神经、斜方肌受副神经及颈丛(C2~C4)随斜方肌支双重支配,后者神经蒂零散。斜方肌表面皮肤感觉支大部来自肋间神经后支。

临床资料

病例简介: 本组8例,男7例,女1例,年龄8~44岁,平均25岁。8例为烧伤后颈部疤痕挛缩畸形。病史15~16年2例,2~7年6例。检查:颈部疤痕延伸至胸部,7x14~10~30cm,平均9X20.1cm ,不同程度的下唇外翻及头后仰、旋转受限,3例伴口涎外溢,开口咬合,发音不清。诊断:重度颈部疤痕挛缩畸形。分别行颈部疤痕切除、单侧外侧斜方肌肌皮瓣移位术,均成功。随访1~5年,下唇下颌复位,唇可闭合,发音改善,头可上抬和旋转,肩脚和上肢运动良好,外观满意。

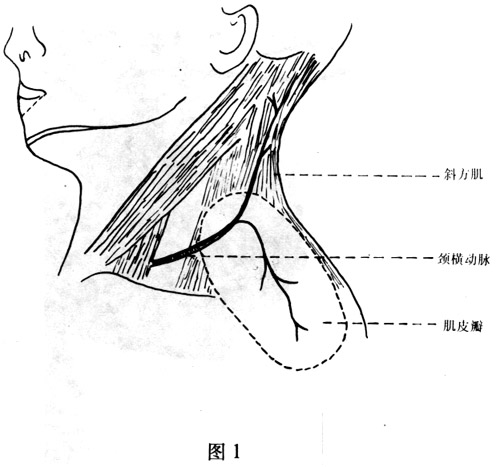

外侧斜方肌肌皮瓣设计,选择肩部皮肤正常加一侧,标出颈横动脉的体表投影(胸锁乳突肌起点外侧处至斜方肌前缘距锁骨22.5mm处之间的连线(1)),按Gtolldwi介绍(3),手臂垂直身旁,以肩锁关节区为中心,根据受区大小,形状着色标记肌皮瓣(图1)。

手术方法:

(l)局麻横断颈部疤痕,再插管麻醉。

(2)取半侧卧位,肩垫高30度,再次消毒,置无菌巾于杭骨、颈后及肩肿区。

(3)切除颈部疤痕,使头尽量后仰,下颌复位。

(4)切开锁骨上区筋膜,解剖颈横动静脉,追溯至斜方肌前缘。

(5)按设计由远向近心端切取翻转肌皮瓣,刀断斜方肌在锁骨、肩峰上缘的附着点及血管人肌上方的斜方肌。

(6)移位,肌皮瓣带蒂游离后向前,中旋转150~170度覆盖受区创面。

(7)供区处理:本组拉拢缝合2例,全厚植皮6例。

讨论

一、斜方肌肌皮瓣的术式,斜方肌范围广,多源性供血,根据不同部位有三种(2,4,5)。(l)外侧斜方肌肌皮瓣,它包含颈横动静脉及其浅支、斜方肌止点及中部外侧的肌肉和表面皮肤,肩锁关节以下皮瓣(图1)。其蒂有血管或肌肉两种,本组各4例。(2)上部斜方肌肌皮瓣,枕动脉主要供血,蒂部位于斜方肌的乳突及枕外隆突处,常用肌皮蒂。该瓣前缘为斜方肌前缘,后缘平行于前缘,宽6~10cm,不作延迟可长达30cm,可移位到颅、面部。该术式常有副神经受损、斜方肌功能障碍。(3)下(后)部斜方肌肌皮瓣,由颈横动脉及其深支为主要营养血管,该瓣位于脊柱与肩肿骨内侧之间,下界到肩肿骨下角以下10cm,旋转轴点最高可达锁骨上窝中点,多为肌肉蒂。可移位至下面部、项部、腮腺区。无副神经损伤危险。上述后二种国内报告甚少。

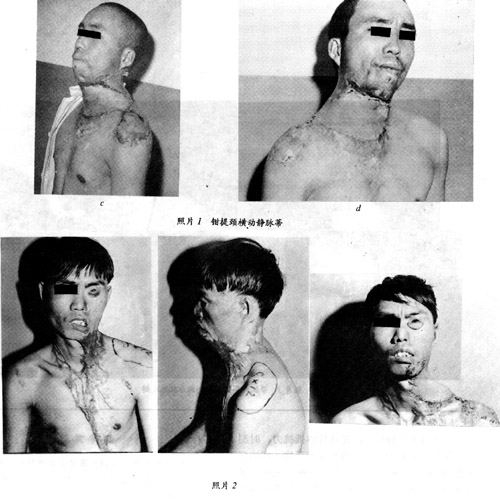

二、外侧斜方肌肌皮瓣的临床应用,本组8例均为颈胸疤痕粘连畸形,疤痕偏一侧为主,颈部疤痕切除后,胸部的随意皮瓣不易修复,而疤痕同侧的外侧斜方肌肌皮瓣及蒂部紧邻颈部创面,肌皮瓣切取后供区和受区创面可连二起,易移位覆盖颈部创面。颜色一致;因肌皮瓣远部为皮瓣,厚度适宜;该瓣部位隐蔽,携带斜方肌少,故术后外观和功能不受影响;外侧斜方肌肌皮瓣可根据受区不同的形状和大小切取。本组均为横椭圆形,面积最小6.5x14cm,最大11X18cm,故颈部一侧为主的软组织缺损伴胸部疤痕者,外侧斜方肌肌皮瓣修复为一种有效的新方法。但无神经蒂,术后几个月内肌皮瓣表面感觉迟钝;血管蒂仅6.5cm,肌皮瓣移位后只能过颈 正中线3~6cm,故该法适用颈部疤痕偏一侧而同侧肩部皮肤正常者;该瓣因携带部分肌肉,本组有3例术后肌皮瓣外下方轻臃肿,外观欠佳 (照片2)。

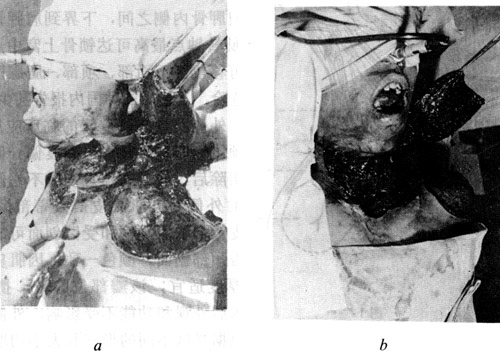

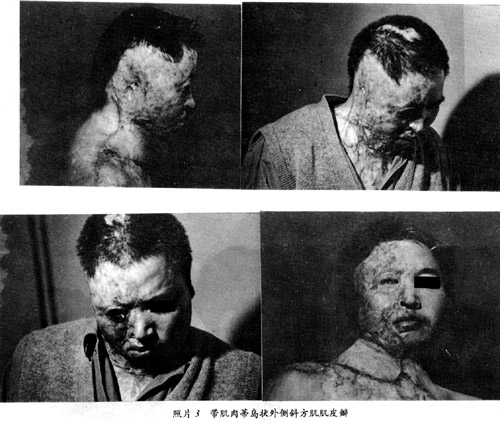

三、外侧斜方侧肌皮瓣术中注意,先解剖确认血管蒂再切取皮瓣(照片1)和切断肌肉。若解剖血管蒂困难,不能勉强,防损伤血管,可先切取肌皮瓣,仅切断斜方肌的止点处附着点,勿切断血管周围及血管入肌的上方肌肉,改用肌肉蒂的肌皮瓣(照片2.3),该蒂位于肌皮瓣上端,肌肉蒂内包含有颈横,浅动脉。带蒂肌皮瓣游离后,必须检查皮瓣边缘有无微出血,有出血者手术方能成功。解剖颈横动脉需与肩肿上动脉鉴别,前者高于锁骨平面,有同名静脉伴行,后者在锁骨平面以下,有肩胛上神经伴行[1]。切取、皮瓣,翻转远端皮瓣时,应将深筋膜层一并切取,切断血管入肌上方的斜方肌,其肌肉、深筋昧、皮肤勿分离,方能完好地保持供血的连续性。

参考文献

(1)原林等,斜方肌肌皮瓣的征用解剖学,临床解剖学杂志 1986; 4: 155

(2)杨志明等,带血管蒂组织瓣移位术,第一版重庆重庆出版社1987; 70~73

(3) Guillamondegui O M, et al. The lateral trapezius musculocutaneous flap:Its use In head and neck reconstructlon Plast Reconstr Sury 1979;67:143

(4) McCraw JB,et sl.Uses of the trapezius and sternomastold flaps In heand and neck reconstructlon Plast Reconstr Sury 1979; 63: 49

(5) Mathes ST, et al. Muscle flsps transposition with function proservation:technical and clinical consiueratlons. PlastReconstr Sury 1980; 66:242.

作者单位:成都军区昆明总医院、第一军医大解剖学教研室