- 烧伤早期血液凝固机能研究之二

-

目录

- 英文摘要

- 肛门旁多乳房症一例报告

- 介绍一种“湿润暴露疗法”护具

- 手深度烧伤后挛缩畸形的整复治疗(附116例报告)

- 用牛鼻中隔软骨修复耳缺损畸形 (附4例报告)

- 骨间后动脉前臂背侧逆行岛状皮瓣的临床应用

- 外侧斜方肌皮瓣

- 对修复期深度烧伤创面皮肤附件的观察及10%硫磺软膏的应用

- 湿润烧伤膏在植皮创面的应用

- 湿润烧伤膏治愈儿童药物性皮炎---紫癜型皮肤坏死二例报告

- 湿润暴露疗法治愈面部顽固性皮肤结核一例

- 湿润烧伤膏治疗带状疱疹疗效观察

- 湿润烧伤膏治愈巨大褥疮一例临床过程观察

- 湿润烧伤膏治疗局部溃疡50例疗效观察

- 湿润暴露疗法对皮肤溃疡的治疗体会

- 湿润暴露疗法治愈顽固性溃疡2例报告

- 化学烧伤的临床疗效分析(附26例报告)

- 15例黄磷烧伤救治分析

- 颅骨电烧伤25例分析

- “MEBO”治愈一例小儿特大面积烧伤合并败血症

- 湿润烧伤膏治疗面部烧伤的体会

- 应用湿润暴露疗法治疗115例烧伤报告

- 湿润暴露疗法治疗烧伤124例

- 烧伤病人血型及心理特征调查(附1100例分析报告)

- 弥散性血管内凝血综述

- 烧伤早期血液凝固机能研究之二

烫伤免血小板聚集功能与体外血栓重量及相关性研究

STUDIES ON BLOOD COAGULATION FUNCTION AT THE EARLY STAGE OF BURNS II.BLOOD PLATELET AGGREGATION FUNCTION AND IN VITRO THROMBUS WEIGHT AND THE CORRELATION BETWEEN THE TWO PARAMATERS

张向清 刘晓芳

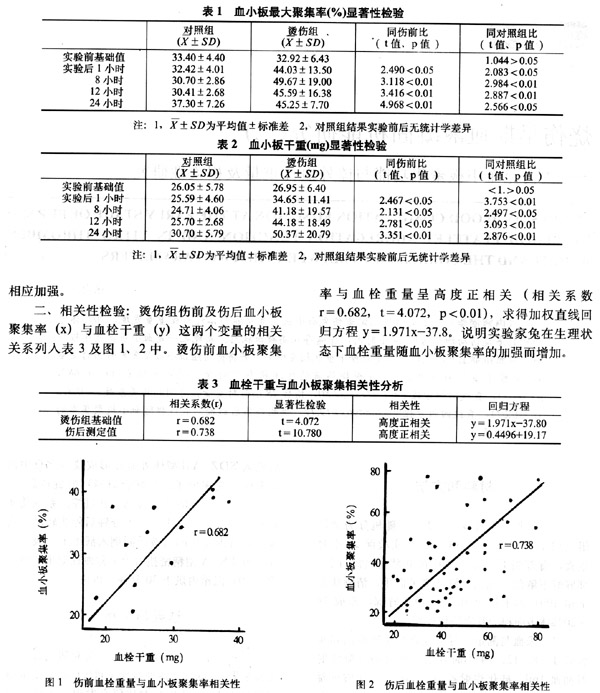

(内容摘要)本文通过测定烫伤兔血小板聚集功能与体外血栓重量发现,20%体表面积II度烧伤动物在伤后24小时内,普遍存在高凝血状态。表现之一是血小板聚集率较伤前和对照组都上升,表现之二是血栓干重也相应增加。若将烫伤组血小板聚集率作为自变量x,血栓干重作为应变量y,发现烧伤前的生理状态下两者呈明显正相关(r=0.682,p<0.01),直线回归方程y=1.97x-37.80;伤后48小时对变量值之间的相关系数r=0.378(p<0.01),直线回归方程y=0.4499x+19.17.说明烧伤后血栓形成过程随血小板聚集率的增加而加强。

材料和方法

一、材料:健康家兔22只,随机分为烫伤组(12只)与对照组(10只)。实验前24小时禁食,背部剃毛。每只动物在0.5%普鲁卡因局部麻醉下解剖一侧股静脉,供采血用。清醒状态 下用100C沸水持续10秒钟烫伤背部,造成18~20%体表面积的II度烧伤模型。

二、采血与测定:每只动物均于实验前和实验后1、8、12.24小时分别用枸橼酸抗凝注射器抽血lml,硅化注射器抽血2ml。枸橼酸抗凝血离心后获得富血小板血浆(PRP),取PRP0.2ml放入比浊管,在血小板聚集仪上温育5分钟。之后,加入2uM二磷酸腺苷(ADP)10ul,用SPA—3型血小板聚集仪(上海第一医学院产)摘记血小板聚集曲线,并记录最大聚集率。硅化血被立即注入硅化后的聚乙烯管内(内径4mm,长250mm),将两端相互接壤成环形,后放入SDZ—AII型体外血栓形成仪(北京中医研究院、无锡电子二厂联合研制)的旋转盘上, 以17±1转/分的速度转动。通过控温系统使实验温度保持在对土地。15分钟后停止转动。将聚乙烯管内血栓同血液一同倒入滤纸上,吸干水分。用TN-A型精密扭力天平称血栓湿重,然后放入60C温箱内烘干30分钟,再称干重。

结果与分析

一、测定结果:烫伤组与正常对照组血小板最大聚集率(x)及体外血栓干重(y)两个变量测定值列人表1、2中。对比研究发现,正常对照组实验后血小板聚集率和血栓重量与实验前无明显变化;而烫伤组伤后备测定时间,无论同正常对照组比较,还是同烫伤前比较,上述指标均示明显增加(p<0.01或 p<0.05)。说明18—20O体表面积H度烫伤免在伤后24小时内血小板聚集功能呈持续亢进状态,而血栓形成过程也

烫伤后各测定时间两个变量之间相关性检验结果与伤前相似,除伤后12小时呈中度正相关以外,其它各测定时间均呈高度正相关。若将伤后1、8、12、24小时的48对变量值综合一起进行相关分析,r=0.738,t检验值为10.780,也呈高度正相关(表3)。求得加权直线回归方程一、烧伤早期高凝血状态y=0.4496X+19.1684。说明实验免在烫伤后的病理状态下,血栓形成过程与伤前生理状态下相同,即也随血小板聚集率的加强而加强。

讨论

一、烧伤早期高凝血状态

本研究结果显示,中等面积II度烫伤兔,在烫伤早期普遍存在高凝血状态。说明高凝血状态的证据之一是血小板聚集功能,较伤前或对照组比都是亢进状态。证据之二是体外血栓形成的重量,无论较对照组还是较伤前都有增加。关于高凝血状态的发生机理本文同意有关文献的观点(1,2)。皮肤烧伤之后,大量凝血致活酶释放入血。凝血酶又可通过激活外源途径中凝血因子XII,使凝血系统激活,从而导致血小板发生强烈聚集反应。此外,在烧、创伤的应激状态下,大量儿茶酚胺等物质释放,会直接导致血小板粘附与聚集。目前已知,在血小板聚集过程中,可释放出10余种以上的促凝因子,但以血小板第3因子(PF-3)最为重要。它参与内源性凝血系统,与激活的因子IX、因子VIII、钙离子等组成复合物,共同作用于因子x,使其激活。PF—3还参与凝血活酶形成,从而产生凝血酶原转变为凝血酶的作用。由于凝血酶的作用,促使纤维蛋白原变为纤维蛋白。纤维蛋白一旦形成,便交织成网,将血细胞同罗于内,形成血栓。而热力所致的变性红细胞本身就易于相互聚集(3,4),所以更易于被纤维蛋白网络。故烧伤病人较其它创伤容易发生血管内栓塞。

然而,烧伤早期的高凝血状态多是暂时的,尤其是伴有广泛III度烧伤者,随着烧伤时间的延长和休克病程的进展,血小板粘附和聚集功能均会逐渐降低。我们以往的研究曾发现,烧伤指数大于物的病人血小板聚集功能不是增强,而是降低(见本刊刊出的烧伤早期血液凝固机能研究之一:烧伤早期血小板计数与聚集性变化),即血小板聚集功能随烧伤面积增大,或伤情加重而降低。

二、血小板聚集功能和体外血栓重量的相关性分析

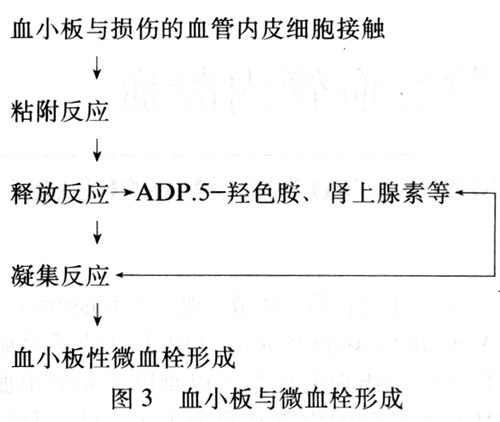

根据上述分析,血小板作为血液凝固的启动因素之一,在促进血液凝固过程中具有极其重要的作用。本研究结果表明,兔烧伤早期的血栓干重随血小板聚集率的增强而增加,它们之间呈高度正相关。在烧伤病理状态下,由于血小板本身直接受热力作用,或血管受热力损伤,为血小板聚集创造了必要条件。以毛细血管内皮损伤为例,此时血小板与受损的血管内皮细胞接触后就会发生粘附反应、释放反应和凝集反应。最终导致微血栓形成(见图3)。当然,上述反应还受休克、缺氧酸碱平衡、血流速度、血液粘稠度及微阻环形态学等因素的影响。

本研究给我们的重要启示是:血小板聚集性增加除具有防止失血的保护作用之外,还有导致血栓形成与阻塞血流等弊病。后一种作用的危险不仅在于加深和扩大烧伤范围,而最大的危险是这些血小板聚集物或微血栓,会被扣留在肺、肝、脾、肾等脏器的微循环内,从而加重内脏功能的损伤(2,5)。因此,烧伤早期,进行改善和活跃微循环治疗(3,6,7),对于预防微血栓形成或减少微小血栓对内脏损害都是有益的。

参考文献

(l)Hardway. RW, Mechamism of Traumatic Shock. S.G.O.1980;51(l):65

(2)方之杨等主编,烧伤理论与实践,辽宁科技出版社(一版),沈阳1989; 157.

(3)张向清,烫伤兔体外血栓形成的实验研究及治疗方法,中华实验外科杂志1987; 3:139

(4)张向清等,东莨菪碱对急性兔烧伤血液流变学的影响,中华外科杂志,1985;9:535

(5)刘怀琼,和创伤有关的凝血问题,创伤杂志,1986.7(2): 118。

(6) Saliha. MJ. et al, Large Burns in Human—treatment With Heparin.J.A.M.A. 1979;225:261

(7) Thompson, RC. etal, Effects of Heparin on Wound Healing S.G.O. 1972; 134:22

作者单位:91医院