- 腹直肌肌皮瓣修复乳癌术后放射性溃疡治疗 (附2例报告)

-

目录

- 关于在全国推广“烧伤湿润暴露疗法”及“湿润烧伤膏”的通知

- 烧伤创病医学总论(一)

- 烧伤湿润暴露疗法2076例临床调查报告

- 湿性医疗技术治疗大面积烧伤35例体会

- “湿润暴露疗法”的临床应用与实验研究(附88例报告)

- 烧伤湿润暴露疗法50例临床分析

- 湿润暴露法治疗烧伤创面的临床观察

- 湿润烧伤膏在烧伤治疗中的疗效观察

- 湿润烧伤膏治疗332例烧伤报告

- 烧伤干湿两疗法临床疗效分析

- 南沙舰艇人员烧伤的救治报告(附16例报告)

- 湿润烧伤膏治疗残余创面的体会(附2l例报告)

- 一例大面积烧伤应用湿润烧伤膏疗效观察

- 新生儿酚烧伤的治疗体会

- 创面液化物对体温及白细胞的影响

- 烧伤创面活组织细菌计数的研究

- 促进皮肤创面愈合及抗感染作用的实验研究

- 湿润烧伤膏治疗烧伤疤痕的临床观察

- 兔烫伤早期有效肾血浆流量的变化及山莨菪碱的治疗作用

- 湿润烧伤膏治疗红眼病91例临床体会

- 腹直肌肌皮瓣修复乳癌术后放射性溃疡治疗 (附2例报告)

- 烧伤湿润暴露疗法及湿润烧伤膏的临床问题解答

- 英文摘要

- 烧伤治疗学术的伟大历史性转折——首届全国烧伤湿性医疗学术会议学术报告

北京医科大学第三医院成形外科

惠博生 王大玫

冯立哲 闫爱萍引言

乳癌根治术后胸壁菲薄,放射治疗常在胸壁形成放射性溃疡或不稳定性瘢痕,反复破溃经久不愈,有的长达十年以上,不仅给患者带来极大痛苦和不便,还有癌变的威胁。过去用皮管修复费时费事,而且皮管断蒂以后并未改善胸壁的血运和营养。近年来我们采用了背阔肌肌皮瓣,大网膜带蒂移转加游离植皮等方法进行修复,可以一次手术完成,改善局部血运。除此以外,我们也曾采用腹直肌肌皮瓣修复胸壁放射性溃疡二例,效果满意,报告如下:

应用解剖

一、腹直肌的解剖特点

腹直肌呈长带状,有左右两条,位于腹部中线两侧,以白线相隔,腹直肌起于剑突和第5~7肋骨前面,肌纤维直向下方,止于耻骨上缘和耻骨联合前面,其间有牌划3~4个。腹直肌居于腹直肌鞘内,前面为前鞘,后面为后鞘。在脐以下5~7厘米处有半环线,前鞘由腹外斜肌位膜和腹内斜肌肤膜的前层构成,后鞘由腹内斜肌位膜的后层和腹横筋膜构成。在半环线以下,腹内斜肌腹膜的前后两层合而为一只构成前鞘,后鞘就只有薄弱的腹横筋膜,因此在半环线以下失去前鞘就可能发生腹壁疝。

二、血供及血管分布特点(1)(2)(3)

走行在腹直肌内的主要血管有两大系统,即腹壁上动脉和腹壁下动脉,前者主要供给上腹部,后者主要供给下腹部,二者之间有交通枝相连接,在血供上互相沟通。

(一)腹壁上动脉:源于乳房内动脉相当于第6肋软骨水平,行至第7肋软骨的后面进入腹直肌后鞘,分成三枝走行于腹直肌深面,即内侧肌枝,外侧肌枝和外侧节段枝。前二者发出肌皮穿枝供给其表面的皮肤,其皮校排列成三个垂直组,即筋膜皮肤穿枝的内侧组分布于白线附近,肌皮穿枝的中央组穿过前鞘直接供给其表面的皮肤,筋膜皮肤穿枝的外侧组穿过腹外斜肌肤膜供给外侧皮肤。

(二)腹壁下动脉:在腹股沟勒带之上1cm处从骼外动脉前壁分出,斜向上内行至半环线处进入腹直肌后鞘,分成2~3枝走行于腹直肌深面,其主要肌皮穿校在脐的水平从腹直肌中线部位穿出前鞘分布其表面和周围的皮肤。

(三)腹壁上动脉和腹壁下动脉分别通过各自皮肤穿校之间的交通枝互相连接流通,其中最大,最主要的交通枝多集中在脐周围,因此在临床应用上可以腹壁下动脉为蒂取上腹部皮瓣,也可以腹壁上动脉为蒂取下腹部皮瓣。

皮瓣的设计和手术方法

用于修复胸壁放射性溃疡的腹直肌肌皮瓣需切断腹壁下动脉和腹直肌的下端,保留腹壁上动脉和腹直肌的上端做为皮瓣的蒂和血供。其设计和手术方法有两种形式:(1)与腹直肌平行的纵行皮瓣。(2)与腹直肌垂直的横行皮瓣。我们所用的方法均为与腹直肌垂直的横行皮瓣,以两侧腹直肌为蒂。横行切取两侧下腹部皮瓣。

设计:在下腹部设计横的棱形皮瓣,上界为脐,下界为脐下8cm左右,两侧各距中线12cm左 右。用龙胆紫画线(图1)。

切口:

l、围绕脐做环形切开口,切皮肤和皮下组织。

2.自剑突至脐的上缘做垂直切口,切开皮肤和皮下组织。

3、在下腹部按设计画线做梭形切口,切开皮肤和皮下达前鞘和腹外斜肌腹膜。

皮瓣形成:

1、经上腹正中切口在前鞘浅面向两侧剥离,暴露前鞘及其内外缘。

2.分别在两侧前鞘的中外1/3交界处和中内1/3交界处纵行切开前鞘,暴露腹直肌。

3、在腹直肌的中外1/3交界处纵行劈开腹直肌,取内侧2/3腹直肌连同其表面的中1/3前鞘 和其中所包含的腹壁上动脉及其皮肤穿枝为皮瓣的肌肉蒂。

4.经下腹皮瓣下界切口横行切断中1/3的前鞘和内侧2/3的腹直肌即可将皮瓣连同内侧2/3 腹直肌自后鞘浅面掀起,形成腹直肌肌皮瓣。

切除溃疡:在胸壁从溃疡和摊痕边缘以外正常皮肤处环形切开皮肤,自肋骨浅面切除瘢痕和溃 疡。在创缘的内下方剥离皮下隧道与腹部切口相通。

皮瓣移转修复胸壁缺损:将形成的下腹皮瓣以腹直肌为蒂向上旋转。穿过皮下隧道修复胸壁缺 损,置负压引流,缝合皮肤。

修复腹壁:将保留的内1/3和外1/3前鞘拉拢缝合,分别缝合上下腹部皮肤和皮下。置负压引流,压迫包扎。

病例报告

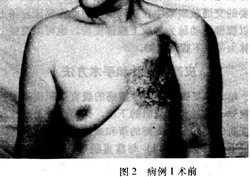

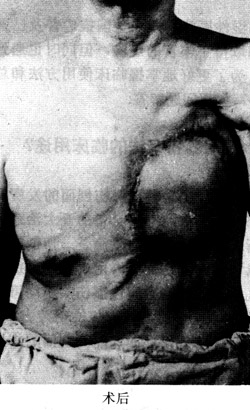

病例1:女性,55岁,病历号:164661。因左乳癌根治术后放射治疗引起胸壁破溃四年之久,于1985年9月5回住院。患者于1981年行左乳癌根治术,术后三个月行放射治疗,一个月后左胸皮肤破溃流水,经保守治疗四年不愈。体检:脉率:80次/分,血压:110/70mmHg,一般情况好。心肺术后正常,肝脾不大。左乳房缺失,左胸扁平,有片状委缩性瘢痕15X11厘米大小,中央有一溃疡4X2.5厘米大小,基底固定、深达肋骨,表面为黑色干痂。诊断:左胸放射性溃疡。于1985年9月在硬膜外麻醉下行左胸溃疡切除,取以双侧腹直肌为蒂的下腹肌皮瓣,穿过皮下隧道移转到左胸修复缺损。腹部供皮区按层次拉拢缝合,负压引流,术后皮瓣血运好,胸部伤口一期愈合,腹部伤口因局限性积液和张力过大有部分裂开,经换药6周后全愈出院。病理诊断:左胸瘢痕组织,中央部坏死溃疡形成。术后随诊二年患者无不适感(图2)。

病例2:女性,69岁,病历号:115415,因左乳癌术后放射治疗致左胸溃疡13年而于1987年4月10日住院。患者于1974年行左乳癌根治术,术后放射治疗致左胸发生溃疡,经各种保守治疗历时13年不愈。体检:脉率:68/分,血压:120/80mmHg,一般情况好,心肺正常,肝脾不大,左乳缺失,左胸扁平,有菲薄的委缩性瘢痕7 X7厘米大小,中央有一溃疡3厘米直径。表面为里痂,固定。1987年4月在硬膜外麻醉下行左胸溃疡切除,取以双侧腹直肌为蒂的下腹部肌皮瓣移转至左胸修复缺损,术后皮瓣血运好,胸腹汤口一期愈合。病理诊断;皮肤组织呈慢性炎症伴溃疡形成。术后病人感觉左胸温度增高,术前发凉的感觉消失。无其他不适(图3)。

讨论

一、乳癌根治术后胸壁软组织薄弱,一旦发生放射性溃疡常常暴露肋骨,甚至累及胸膜或进人胸腔。其周围的皮肤和软组织亦受放射线损害,血管发生炎性变化,管壁增厚,管腔狭窄或闭塞造成局部缺血,致使溃疡经久不愈。只好手术修复,理想的修复方法除闭合伤口外还能改善局部血运。

二、肌皮瓣血运丰富,利于伤口愈合,而且不需断蒂可以持续地改善局部血运。肌皮瓣带有全部皮下组织和肌肉,能使菲薄的胸壁得到丰满的外形和稳定的覆盖。常用的肌皮瓣有背阔肌肌皮瓣,它包含有背阔肌和来源于肩呷下动脉的胸背动脉,血运丰富肌肉宽厚,实为修复胸壁的理想方法。然而在下述情况不能先用此法:(l)行乳癌根治术清扫液窝时肩脚下动肌被结扎。(2)既往曾行胸廓切开术,背阔肌被切断。(3)先天性背阔肌缺失或严重委缩。(4)既往用过背阔肌肌皮瓣失败者。此时只

能做其他选择。大网膜带蒂移转加游离植皮术也是修复胸壁的方法之一。然而修复后外形不够丰满,而且大网膜在腹腔内有限制感染扩散的功能,失去后一旦发生腹腔感染则失去自身保护的生理机能,应慎重考虑。

三、在不能选用背阔肌肌皮瓣时可以选用腹直肌肌皮瓣,其优点如下:(1)邻近胸部易于移转。(2)术中不需变换体位。(3)对于肥胖的患者腹部比背部有更多可利用的皮肤,供皮区可直接拉拢缝合。而且兼收腹壁成形之效。此法也有以下缺点:(1)腹直肌窄小,不如背阔肌宽厚。(2)腹壁上下动脉的皮肤穿枝均需经过前鞘到达皮肤,因此携带前鞘过少则影响皮瓣血运,携带前鞘过多则供区前 鞘难以修复,尤其在半环线以下有发生腹壁迹之虞。

小结

本文详述了腹直肌肌皮瓣的局部解剖和血共。报告了两例典型病例。讨论中概述了乳癌术后胸壁放射性溃疡的特点和手术修复方法,对于常用的几种手术的优缺点进行了比较。

参考文献

(l) BoydJ. B,et al: The vascularterrltorles of the superior epigastric and dthe deep inferior epigastric systems. P.R.S. 1984 73:1

(2)Dinner M.I, etal :The role of the rectus abdominis myocutaneous flap in breast reconstruction.P.R.S 1982 69:209

(3)Hartrampf C.R,et al:Breast reconstruction with a tansverse abdominal island flap. P.R.S. 1982 69:216