- 烧伤早期血液凝固机能研究之(四)──弥散性血管内凝血的实验诊断

-

目录

- 英文摘要

- 湿润烧伤膏污染床上用品的处置

- 鼻唇沟筋膜瓣修复面部缺损

- 口服湿润烧伤膏治愈一例烧伤后应激性上消化道溃疡大出血

- 扁桃体术后应用湿润烧伤膏的探讨(附126例分析)

- 湿润烧伤膏在包皮环切术后的应用

- 湿润烧伤膏治愈慢性鼻前庭炎一例

- 湿润烧伤膏治疗特殊部位的非烧伤创面(附6例报告)

- MEBO治疗创伤性皮肤坏死、肌腱及骨外露6例报告

- 湿润烧伤膏治愈14例骨外露

- 冻伤特效药───MEBO(附16例报告)

- 湿润烧伤膏预防冻疮疗效观察

- 应用湿润烧伤膏治疗褥疮两例体会

- MEBO治愈32例慢性体表性溃疡的随访观察

- 湿润暴露疗法治疗烧伤200例护理体会

- 湿润烧伤膏治疗特重烧伤后残余创面

- 湿性疗法治疗小儿烧伤的体会(附64例报告)

- 湿润暴露疗法治疗全面部深度烧伤的体会

- 应用湿润暴露疗法治疗化学烧伤的体会

- 湿润烧伤膏治疗松香水烧伤一例

- 用湿润暴露疗法治疗烧烫伤191例临床报告

- 湿润暴露疗法治疗烧伤225例报告

- 烧伤后细胞免疫抑制机理研究概况

- 烧伤早期血液凝固机能研究之(四)──弥散性血管内凝血的实验诊断

- 近五年绍兴地区烧伤发病率调查

- 河北中南部地区2485例烧伤病人的发病调查与预防建议

- MEBO对不同类型烧(创)伤创面的局部疗效:123例临床报告

STUDIES ON BLOOD COAGULATION FUNCTION AT THE EARLY STAGE OF BURNS. IV MONITORING AND DIAGNOSIS OF DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION

张向清

(内容摘要)弥散性血管内凝血(DIC)是各科危重疾病的主要并发症之一。因其突出表现是出血,而缺乏统一的诊断标准,所以多数病例是在发生出血时才被认出。然而,通过我们大量的临床与实验研究发现,烧伤病人或烫伤动物,在发生显性出血之前,凝血与纤溶系统都已发生明显异常。消耗性凝血是诱发DIC的主要条件,血液低凝是DIC的晚期表现。文章就烧伤DIC的检验诊断进行了讨论。

关键词:烧伤 DIC 检验诊断

弥散性血管内凝血(DIC)是各科危重疾病的主要并发症之一。因为它突出的临床表现是出血,所以在缺乏实验室诊断条件下,多数病例是在患者发生出血时才被认出。然而,据我们大量的临床与实验室检验结果发现,烧伤病人或烫伤动物,在发生显性出血之前,其凝血与纤维蛋白溶解系统都已发生明显异常,而这些异常变化又决定了DIC的发生与发展。现综合我们的检查结果,对有关DIC的早期诊断问题进行如下讨论。

一、消耗性凝血是诱发DIC的主要条件

回顾以往的临床与动物实验研究,消耗性凝血是烧、烫伤早期微循环异常变化的主要特征, 而标志消耗性凝血的主要指标是血小板数量下降。根据我们所报道的38例严重烧伤病人的结果分析[1],他们的总平均烧伤面积为64.5±18.8%BSA(体表面积),烧伤指数(=III度烧伤面积±II度烧伤面积/2)为42.1±7.3。烧伤休克期的血小板数量由正常对照组(50人)的176.8 ±55.7X109/L,降为115.9±50.8X109/L。研究还发现,有III度组(17人)平均烧伤面积为67.2±17.0%BSA,无III度组(2人)为61.1±20.8%BSA。两组的烧伤面积虽然相近,但是他们的血小板数量降低程度却明显不同。有III度组骤降为83.5±36.8X109/L,而无III度组为156.4 ± 34.8X109/L。说明伴有III度大面积烧伤患者,在止血和凝血过程中起主要作用的血小板发生了严重消耗。根据烧伤早期微循环变化特点[2],造成周围血液血小板数量下降的主要原因是大量血小板被消耗在烧伤区域的凝固带中,并导致广泛性血栓形成。当然,烧伤深度越深,范围越广,这种消耗也越明显。与此同时,由于血小板粘附、聚集和释放功能的增加,也必将导致凝血过程加强,为烧伤区域提供凝血所必需的凝血因子和促血小板因子。

标志消耗性凝血的其它指标还有凝血酶原时间延长及纤维蛋白原含量变化。38例严重烧伤病人的凝血酶原时间由正常对照组的13.16±1.13 秒,延长至20.13±6.26秒。这除说明血浆中凝血酶原缺乏之外,还说明因子从V、X及纤维蛋白原的含量也可能缺乏。按照消耗性凝血的发生规律,血流中的纤维蛋白原含量应当减少,但是我们的检查结果发现,不少患者出现上升或无明显变化。我们同意王韦等[3]对上述现象的解释,即严重烧伤早期,由于烧伤应激性增强,纤维蛋白原的合成量超过了消耗量。所以,周围血液中的纤维蛋白原含量暂时升高。

二、血液瓜换状态是DIC的晚期表现

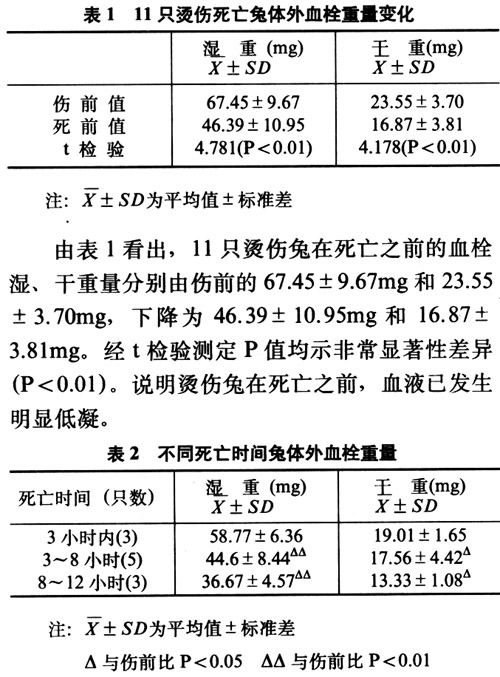

在烫伤兔体外血栓形成研究中,有11只动物在实验过程中死亡(4)。这些动物均为18~20%BSA的II度烫伤。伤后3小时之内死亡者3只,3~8小时之间死亡者5只,8~12小时死亡3只。为了探讨这些动物在死亡之前的血液凝固状态,于死亡之前的l~10分钟由股静脉采血, 利用SDZ—AH型体外血栓形成仪,测定了它们的血栓湿重与干重。结果列人表1、2中。

表2反映了伤后不同时间内死亡动物的血栓重量变化。从死亡时间分析,伤后3小时之内死亡者,血栓湿、干重量与伤前自身相比,无统计学差异(t=1.449,t=2.043)。而伤后3小时之后死亡的8只动物,其血栓重量较伤前均有明显回降低。这除了说明血液低凝或几乎不凝是促使动物死亡的原因之外,也说明导致动物死亡的原因并非仅是血液低凝这一个因素,因为伤后3小时之内死亡者的血栓重量并无明显降低。

三、关于DIC的实验室诊断与评价

对于发生在烧伤休克期的DIC早期诊断,由于原发病的病理变化复杂,有时并没出现典型的DIC表现,但病人有可能已进入DIC阶段。因此,设法借助某些实验室诊断检查,迅速明确诊断是非常必要的。

(一)血小板功能与量的变化:血小板的粘附、聚集、变形破坏及其释放反应,在任何疾病所诱发的DIC发病过程中都占主要地位。因此,在DIC实验室诊断方面,血小板功能与数量异常是相当重要的指标。正常情况下,血小板在血流中一般不发生粘附和聚集,既使有少数血小板发生自发性粘附和聚集,也常因血液的快速流动而被稀释,并被单核—巨噬系统所清除。然而,在烧伤休克期间,由于微循环功能障碍,热力对血小板细胞的直接损害,加之休克期的代谢性酸中毒等因素参与,血小板的粘附性会增强。粘附的血小板发生变形、破碎,并释放大量ADP、5一羟色胺、肾上腺素等物质,从而促使血小板聚集性增加。我们曾对33例烧伤患者周围静脉血液的血小板聚集功能与数量变化进行过实验室检查。结果发现,烧伤指数小于物者,血小板聚集功能趋于增强,由正常对照组的45.1±28.1% 增至53.4±14.3O%。两者之间出现统计学差异(P<0.05)。然而,烧伤最严重的一组病人(烧伤指数大于40者),结果与此相反,他们的血小板聚集功能趋于降低[5]。分析其原因,可能与严重烧伤病人血液中纤维蛋白裂解产物(FDP)增加有关。因为较高浓度的FDP可以抑制ADP诱导的血小板聚集和释放反应。

血小板数量减少,是DIC中最常见而重要的实验室检验指标。有人认为,若血小板计数正常时,DIC的诊断几乎难以成立。典型的DIC,血小板数量一般为40~75X109/L。 Hewitt PE等认为,虽然有许多检验指标被用于DIC诊断,但是,必须尽快了解血小板被消耗的程度才为临床应用(7)。血小板有可能低至10-20X109/L以下,而骨髓检查显示巨核细胞正常[6]。我们曾发现,严重烧伤早期,周围血液血小板数量普遍下降,烧伤越严重,降低越明显。有7例典型DIC患者的血小板计数平均低至61.62±27.39 X109/L,有5例低至50X109/L的临界水平[1,5]。因此,为了达到 DIC早期诊断而不使之遗漏的目的,连续测定血小板数量,对临床早期诊断有重要意义。

(二)血浆凝血与纤溶指标变化:血浆凝血因子消耗性减少,是DIC的突出表现之一。根据 Colman诊断标准[8],除了血小板减少之外,还有两个主要条件,即凝血酶原时间延长和纤维蛋白原含量减低(< 150mg/dl)。 Colman还指出,若上述三项中仅有二项异常,还应参考凝血酶凝固时间延长,血清FDP含量较正常值增高4倍或鱼精蛋白副凝试验(3P)阳性,优球蛋白溶解时间缩短等指标方可诊断。我们的系列研究表明,烧伤病人的DIC诊断,以血小板减少和凝血酶原时间延长这两项指标参考意义较大,而纤维蛋白原含量减低尚不明显。对这种矛盾结果的解释是,烧伤急性期的应激状况下,纤维蛋白原的合成量超过了消耗量。但是,这种代供过程是暂时的,当DIC发展到了一定阶段,纤维蛋白原含量会迅速下降。凝血因子异常的其它指标还有血浆因子V、VII.III、X.XII及XIII减少。

说明血液纤维蛋白溶解系统亢进的常用指标有优球蛋白溶解时间、3P试验、乙醇胶试验、凝血酶凝固时间等。优球蛋白是血浆在酸性环境中所析出的蛋白成分,其中含有纤维蛋白原和纤溶酶原及其活化素,基本不合纤维蛋白溶解系统抑制物。DIC时,因继发性纤溶亢进,血浆中活化素及纤溶酶含量增加,故代球蛋白对纤维蛋白凝块溶解时间缩短。但是,纤溶亢进常在DIC中晚期出现,所以本试验的阳性率并不高。说明烧伤早期继发性纤溶亢进的敏感指标是凝血酶凝固时间延长,3P和乙醇试验阳性率增加。

(三)体外血栓形成实验:烧烫伤后,由于内、外性凝血系统被激活,致使大量凝血酶原转变为凝血酶,凝血酶又使纤维蛋白原转变为纤维蛋白。因此,在微血管内形成广泛的弥散性微血栓。为进一步证实上述过程,我们曾对烫伤家兔和烧伤病人的静脉血液进行过体外血栓形成研究(9、10)。研究结果显示,体外血栓形成过程似乎为两种变化:一种为中等程度以下的烧伤动物或病人的血栓重量趋于增加。说明内、外性凝血系统已被激活,促进了血栓形成过程。广泛性微血栓在体内所造成的危害不仅是加深组织损伤深度,而更重要的是这些高凝血液会使许多器官内部发生栓塞、致缺血和坏死,或进一步导致内脏功能衰竭。血栓形成过程的另一种变化是在烫伤免死亡之前,体外血栓重量不是增加,而是降低,或者接近于不凝状态,血液严重低凝是大量凝血因子被消耗在伤区,或使之耗竭的结果。加之纤维蛋白降解产物所产生的抗凝效应,临床上必然出现严重出血倾向。然而,接受积极有效地液体复苏病人,由于改善或终止了休克期的微循环障碍,血液的高凝程度会渐渐降低,这种情况与DIC晚期的血液低凝截然不同。因为前者是微循环功能得到恢复,组织灌流得到改善的结果,而后者却是微循环功能进行性衰竭的结局。因此,积极有效地实行液体复苏治疗,是预防和克制DIC发生与发展的最关键措施。

参考文献

(l)张向清,等。严重烧伤早期凝血与纤溶指标变化及临床意义,中国烧伤创疡杂志1990;2:50

(2)张向清。从烧伤早期微循环变化论烧伤急性期方与药.中国烧伤创疡杂志1989;l:13

(3)王韦,等。血液纤维蛋白降解产物(FD)在烧伤病人中的意义.中国急救医学1988; 4:封2

(4)张向清,等。烧伤兑体外血栓形成的实验研究及治疗方法.中华实验外科杂志1987;3:139

(5)张向清,等。烧伤早期血液凝固机能研究之一:烧伤早期血小板计数与聚集性变化.中国烧伤创疡杂志1991;1:15

(6)Red WR.Disseminated Intravascular Co.agulation.Johns Hopkins Med J 1980;146 (6):289

(7) Hewitt PE, et al. Disseminated Intravascular Coagulation.Intensive Care Med 1983;9(5) :249

(8) Colman RW. Disseminated Intravascular Coagulation(DIC):A approch Am J Med 1972;52(5):79

(9)张向清,等。烧伤早期血液凝固机能研究之二:烫伤兔血小板聚集功能与体外血栓重量 及相关性研究.中国烧伤创疡杂志.1991;2:1

(10)张向清,等。烧伤早期血液凝固机能研究之三;烧伤休克期高凝血状态治疗方法探讨。中国烧伤创疡杂志1991;3:5

作者单位:91医院烧伤中心