- 人体静脉皮瓣的组织学研究

-

目录

- 英文摘要

- 烧伤病人呼吸系统障碍的管理

- 烧伤监护与临床处理第五讲 血气指标对酸碱平衡的考核(下)

- 轴型皮瓣移植术31例护理体会

- 小儿手部烧伤后疤痕挛缩的治疗

- 皮肤软组织扩张术治疗躯干四肢烧伤疤痕(附8例报告)

- MEBO治愈小腿巨大溃疡一例

- MEBO治疗坏死性丹毒2例报告

- MEBO治疗尖锐湿疣98例临床报告

- 口服MEBO治愈烧伤急性应激性消化道溃疡三例的探讨

- MEBO治疗电光性眼炎10例疗效观察

- MEBO治疗褥疮62例体会

- MEBO治疗慢性溃疡的临床观察

- 湿润暴露疗法治疗200例特殊部位烧伤护理体会

- 湿润暴露疗法与切痴植皮联合治愈一例大面积烧伤病人的临床体会

- 湿润暴露疗法治疗烧伤的初步探讨

- 烧伤湿性疗法结合包扎疗法治疗烧伤的体会

- 湿性疗法治愈电击伤13例临床体会

- MEBO治疗工业溴烧伤11例

- 湿润暴露疗法治疗烧伤130例疗效分析与体会

- 治愈一例总面积95%特重烧伤伴多系统器官衰竭的体会

- 湿润暴露疗法治疗小儿烧烫伤106例

- 湿润暴露疗法治疗烧伤831例体会

- 人胚胎器官微循环血管的三维构筑(I)胆囊

- 人体静脉皮瓣的组织学研究

- 体外实验——湿润烧伤膏对家免皮肤活性的影响

- 烧伤病人创面细菌变化对血行播散的影响

- 创世界医疗奇迹谱华夏人道颂歌 海军406医院救治成功深度烫伤患者

HISTOLOGICAL STUDY ON HUMAN VEIN SKIN FLAP

刘乃军 杨贵昌 祁立平 管延萍

李双 马仁华 林子豪(指导)

[内容摘要]新鲜尸体浅静脉顺行墨汁灌注、皮瓣透明方法对人体静脉皮瓣的微血管构筑进行全面观察,透明标本采用透射光下直视和25倍手术显微镜下显微剥离各层微静脉网,同时可进行组织学光镜和透射电镜观察。文内报告了透明标本的制作、观察方法及组织学研究。

关键词:静脉皮瓣 透明标本 皮肤微血管构筑

随着皮瓣移植的广泛应用,经典的动、静脉蒂轴型皮瓣在临床应用上有一定局限性。自Nakaya-ma(197)实验研究动脉血经静脉系统灌注可使皮瓣成活[1],贾淑兰(1981)首例临床应用动脉化静脉皮瓣1例[2]以来,许多学者报告了在实验和临床上由动脉血或静脉血供养的静脉皮瓣成活的成功经验,但也有不少失败的教训,汇集起来失败的例数之多也令人惊讶。我们自1991年12月至1992年8月开展静脉皮瓣的应用解剖学及组织学研究,以探求静脉皮瓣应用的解剖学依据及成活机理。

研究材料与方法

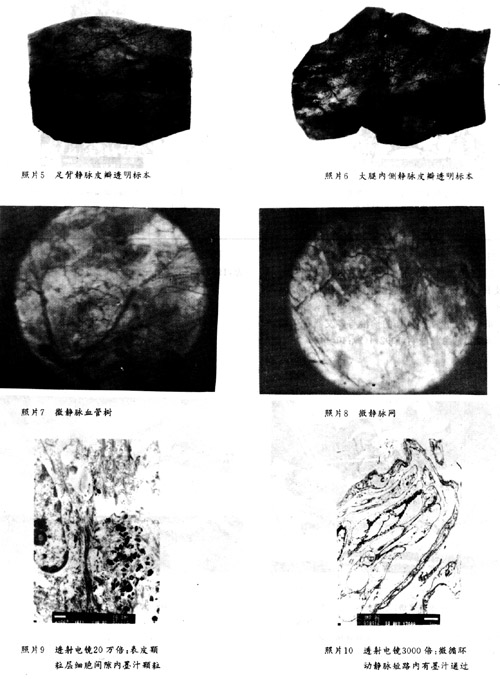

一、新鲜成年男尸3具,用碳素墨汁含肝素液(500ml中含25000u肝素),分别从手背头静脉和足背大隐静脉顺行灌注,灌注压先控制在12—19KPa(拟静脉压),然后再升至19—24KPa(拟动脉压)。动态观察全部灌注过程。顺行灌注前均先采用头静脉和大隐静脉在深静脉入口处逆行灌注,见灌注液在静脉瓣区受阻,压力升至29KPa时,见瓣区静脉扩张,灌注液仍不能通过瓣膜,皮肤无染黑。墨汁灌注毕由颈总动脉灌注10%福尔马林液防腐。5天后在上肢从后侧中线至手尺侧缘切开,切取包括肩前区的整张皮瓣,在下肢从外侧中线至足外侧缘切开,切取包括下腹部的整张皮瓣。浅筋膜面观察浅静脉干及其属支的走行,深浅静脉交通支的分布并测量静脉的口径和长度。流水冲洗12小时后依次入50%、70%、90%及无水酒精内逐级脱水,时间分别为3、6、12、7天。脱水毕按皮瓣黑染部位确定各供区后逐一切取静脉皮瓣并留取病理标本,皮瓣入二甲苯20天后透明,透明标本采用透射光下直视和25倍手术显微镜下显微剥离各层微血管网观察照相,同时留取电镜标本。组织学标本采用石蜡包埋、连续水平及垂直切片HE染色,观察血管构筑及其相互间关系,电镜标本采用树脂包埋、水平及垂直切片、透射电镜(JEM—1200EX)观察血管内皮细胞间隙等超微结构。

二、另选男尸2具,分别切取四肢整张静脉皮瓣,再按解剖供区在相邻二条主干浅静脉门切取不同大小的包含完整浅静脉网的静脉皮瓣,在两条主干浅静脉的四个端口上分别以一个端口灌注生理盐水;另外三个端口分别测压,通过四个端口间的压力梯度选择供血和回流端口。手术显微镜下逐级剖开静脉观察静脉瓣膜的分布及朝向。

三、成年男、女各25名在活体上臂近侧及大腿近侧扎止血带使浅静脉扩张,由皮面观察浅静脉主干的走行及各主干间属支网络的位置,并用60%泛影葡胺浅静脉顺行注射X线照影,为临床切取静脉皮瓣提供依据。

研究结果

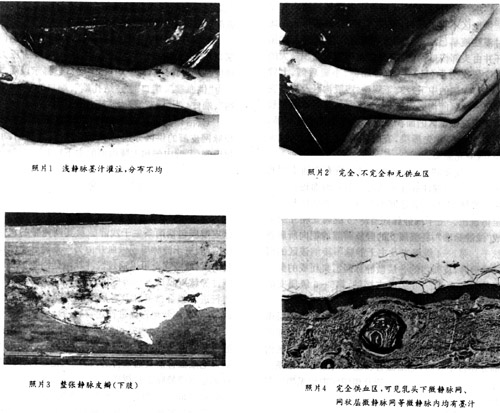

一、灌注经过:顺行灌注后浅静脉主干立即充盈,皮面可见静脉充盈后的轮廓,但表面的皮肤不黑染,5秒钟后灌注液即由浅静脉在深静脉入口处溢出,结扎之。灌注压12—19Kpa,肢体皮肤先在静脉干四周出现点片状黑染并逐渐扩展,至黑染区不再扩展时,皮肤呈现为三种不同颜色区域。l、黑染色区:提示“完全供血区”。2、无染色区:皮肤颜色无变化,提示“无供血区”。3、紫黑色区:存在于完全供血区与天供血区交界处或大片黑染区的中央,提示 “不完全供血区”。继续增加灌注压19—24Kpa后,完全供血区逐渐扩展并相互融合成大片状,不完全供血区多数继续染色并转为完全供血区,少数仍无变化呈紫黑色,无供血区随着灌注压力的逐渐升高而缩小,当加压至27Kpa后无供血区不再缩小和完全供血区不再扩展时,继续灌注5分钟后停止。此时灌注液早已通过交通支逆流入深静脉进入体循环并由头部伤口流出。完全供血区相对面积最大的部位依次为手(足)背、前臂屈侧、小腿后侧、上臂(大腿)内侧的中下1/3。下腹壁、腹股沟区及肩前胸大肌三角肌门沟区无黑染,个体之间及同体两侧肢体间完全供血区的面积及黑染顺序无规律性可循,有时手(足)背先黑染,有时前臂,小腿或上臂(大肠)内侧先黑染。

二、皮瓣解剖:灌注液可通过所有交通支而进入深静脉,由灌注静脉干通过浅静脉网而进入另一条浅静脉干内,二者之间主要是完全供血区和不完全供血区。主干浅静脉间有5—6级属支相互交汇成“浅静脉网”,各级属支的静脉瓣膜均朝向所属静脉干。第1—4级属支及主干静脉不接纳该区的回流做静脉,皮瓣内的各层微静脉网汇集而成的集合微静脉均由第5—6级属支接纳,第5—6级属支的外径为l—2mm,其内存在静脉瓣。

三、组织切片光镜观察:完全供血区内各层微静脉网,毛细血管、动静脉吻合及真皮组织间隙内均有墨汁存在,微动脉内无墨汁。不完全供血区内部分伴行小静脉,毛细血管和组织间隙有少量墨汁存在。无供血区内所有血管及组织间隙均无墨汁存在。

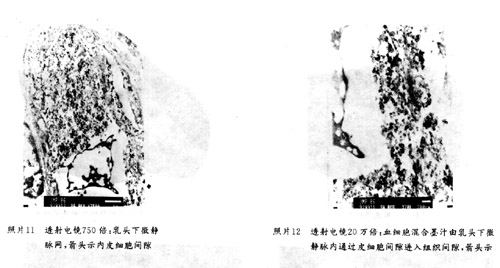

四、透射电镜观察:完全供血区和不完全供血区表皮颗粒层细胞间隙均有墨汁存在。墨汁是通过毛细血管内皮间隙和乳头下微静脉网微静脉内皮间隙进入组织。乳头下微静脉网管壁与毛细血管壁结构相似,其内皮细胞间隙基本一致。

五、透明标本手术显微镜下透光观察:1、位于真皮乳头层基底部的乳头下微静脉相互间吻合形成一密集的微静脉网,普遍存在于真皮乳头下层,逐级汇合后向心注斜行汇入浅筋膜层的非伴行浅静脉网而形成完全供血区,但一少部分集合微静脉伴行微动脉进入浅筋膜层后汇入深静脉而形成不完全供血区和无供血区。2、网状层做静脉呈团状或丛状,与乳头下微静脉网的集合微静脉发出侧支吻合后多数汇入浅筋膜层的伴行微静脉。3、浅筋膜层微静脉网与上两层微静脉网多有交通并汇入浅静脉网。4、以集合微静脉为主干,由乳头毛细血管袢、乳头下微静脉网,网状层微静脉网、浅筋膜微静脉网形成一个向心性的“微静脉血管树”,所有微静脉血管村通过各层微静脉网相交通后与浅静脉网构成静脉皮瓣的“静脉网状迷宫”(图2)。

六、端压测量:由(图1)以静脉瓣膜朝向为主设端口l—4,由端口1注生理盐水,四个端口的压力梯度是端口1>端口2>端口3>端口也提示以端口1为“供血端”、端口2为“结扎端”、端口3为“回流端”、端口4为“调节端”为临床合理选择。

七、活体及静脉造影观察:人体可切取完整浅静脉网皮瓣的供区分别是手(足)背、前臂屈侧、小腿后侧、上臂内侧和大腿内侧的中下1/3。

讨论

一、静脉皮瓣类属于非生理性皮瓣,合理的静脉皮瓣应包括两条主干浅静脉及其间完整的浅静脉网,顺主平静脉瓣膜供血并由另一条静脉干顺瓣膜回流,血液完全可以通过浅静脉网迂回式运行而绕过静脉瓣膜进入浅静脉网内的5、6级属支,由此逆行进入集合微静脉及各层做静脉网和毛细血管内,在静脉网状迷宫内进行迷宫式的迁回循环。

二、静脉皮瓣成活机制分析;静脉皮瓣的供血通过静脉网状迷宫可以逆行进入毛细血管,也可以通过毛细血管前交通顺行进入。但无论哪种方式血液都是由微静脉血管树逆行而入,且乳头层的毛细血管神之间没有吻合,此形态学依据说明,进入毛细血管内的血液很难再回到微静脉内回流。笔者认为静脉皮瓣的有效血循环主要是在乳头下微静脉网内完成,依据是:1、乳头下微静脉网十分丰富。 2.该层微静脉管壁与毛细血管壁相似。3、电镜观察该层微静脉壁内皮细胞及内皮细胞间隙与乳头层毛细血管壁基本一致,二者内皮细胞间隙均有墨汁通过。但是这种建立在乳头下微静脉网的非生理性循环状态与生理性循环状态相比仍是很不完善的,由此而产生的皮瓣术后组织间压增高及皮瓣内血液瘀积等现象必须待到皮瓣逐渐再血管化后才得以存活。

三、评价:静脉皮瓣的开展已有十余年,目前实验多选用免、鼠、狗等动物的静脉皮瓣研究,而这些动物皮肤血管构筑与人类相比差别甚大,单靠这些实验结果来指导临床移植是远远不够的。如何使静脉皮瓣的非生理性通道更接近生理性,使之安全过渡到皮瓣完全再血管化是问题的关键。在这一难题没有完全得到解决之前,建议临床移植应谨慎。

参考文献

(1)NakayamaY ,et al ,Flap nourished by arterial inflow through the venousystem an experimental In- vestigation.Plast Reconstr Surg 1981; 67:328.

(2)贾淑兰等:静脉网状皮瓣游离移植——临床一例报告。中华医学杂志,1984;64:499.

作者单位:通化市中心医院

通化市卫生学校

第二军医大学上海长征医院