- 烧伤病人创面细菌变化对血行播散的影响

-

目录

- 英文摘要

- 烧伤病人呼吸系统障碍的管理

- 烧伤监护与临床处理第五讲 血气指标对酸碱平衡的考核(下)

- 轴型皮瓣移植术31例护理体会

- 小儿手部烧伤后疤痕挛缩的治疗

- 皮肤软组织扩张术治疗躯干四肢烧伤疤痕(附8例报告)

- MEBO治愈小腿巨大溃疡一例

- MEBO治疗坏死性丹毒2例报告

- MEBO治疗尖锐湿疣98例临床报告

- 口服MEBO治愈烧伤急性应激性消化道溃疡三例的探讨

- MEBO治疗电光性眼炎10例疗效观察

- MEBO治疗褥疮62例体会

- MEBO治疗慢性溃疡的临床观察

- 湿润暴露疗法治疗200例特殊部位烧伤护理体会

- 湿润暴露疗法与切痴植皮联合治愈一例大面积烧伤病人的临床体会

- 湿润暴露疗法治疗烧伤的初步探讨

- 烧伤湿性疗法结合包扎疗法治疗烧伤的体会

- 湿性疗法治愈电击伤13例临床体会

- MEBO治疗工业溴烧伤11例

- 湿润暴露疗法治疗烧伤130例疗效分析与体会

- 治愈一例总面积95%特重烧伤伴多系统器官衰竭的体会

- 湿润暴露疗法治疗小儿烧烫伤106例

- 湿润暴露疗法治疗烧伤831例体会

- 人胚胎器官微循环血管的三维构筑(I)胆囊

- 人体静脉皮瓣的组织学研究

- 体外实验——湿润烧伤膏对家免皮肤活性的影响

- 烧伤病人创面细菌变化对血行播散的影响

- 创世界医疗奇迹谱华夏人道颂歌 海军406医院救治成功深度烫伤患者

THE EFFECT OFBURN WOUND SURFACE BACTERIA ON HEMATOGENOUS DISSEMINATION

王永武 陈存富 王艳玲

[内容摘要]该文对1984—1991年间94例烧伤病人的创面菌种、细菌密度与血培养进行了相关检测。创面和血液中共检出细菌20种984株,创面G+球菌检出率高于G-杆菌,血液中二者基本相同,金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌仍为检出率最高的两大菌种。作文还分析了创面和血液细菌检出率不平行的原因可能与创面用药和抗菌素的全身应用有关。对于不同菌种导致血行播 散的创面细菌密度相差较大,绿脓杆菌、硝酸盐阴性杆菌和溶血性链球菌的创面密度相对较低,提示其侵袭力可能较强,在临床治疗中应引起重视。

感染是目前造成烧伤病人死亡的主要原因[1]。本文试图通过总结我科八年间(1984~1991)收留的部分烧伤病例创面菌群,菌量的变化及其与血行播散的关系,为临床提供参考资料。

材料与方法

无菌操作用棉拭子从病人创面取分泌物,按常规进行细菌学培养,鉴定菌种,对临床怀疑有败血症或烧伤较严重的病人同时抽血进行血培养。对其中94例次重度以上病人在作创面和血液菌种鉴定的同时检测创面细菌密度,(本文创面细菌计数采用纱布吸附稀释培养法,以0.1%的无茵蛋白胨水作为稀释液,纱布在创面上多点贴敷10分种后稀释培养,取均值)。

结果

一、创面和血液中菌种检作情况见表1。

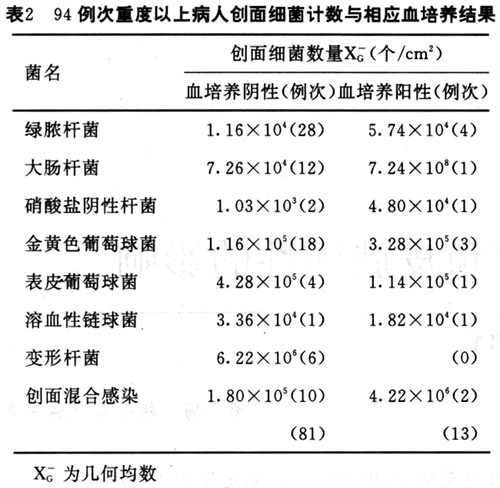

二、94例次重度以上烧伤病人创面细菌计数与血培养相关检测结果见表2。

讨论

烧伤后,皮肤天然屏障的破坏,为细菌的生长及侵袭创造了条件,积极有效的控制创面细菌感染和预防侵袭性感染的发生,历来被临床高度重视,也是烧伤治疗的关键。

从本文表1菌种检出结果看出:本组引起创面感染比率最高的菌种是金黄色葡萄球菌,占创面细菌检出率的42.8%,其次为绿脓杆菌占25.1%。血培养也以这两种细菌检出率为最高(分别占24%和19.4%)说明:它们仍是目前引起烧伤后创面及全身性感染的主要致病菌。与以往报道有所不同[2],本组调查创面细菌检出率G+球菌高于G-杆菌(二者分别为53%和46.7%),而金黄色葡萄球菌更明显高于绿脓杆菌(二者之比为1.7:1)。结合我科临床实际,作者认为这主要与以下原因有关:(1)多年来我科创面外用药主要以磺胺嘧啶银和磺胺嘧啶锌为主,其较有效的控制了绿脓杆菌在创面生长和繁殖。(2)近几年金黄色葡萄球菌对青霉素族第一、二代头孢菌素及大环内酯类抗生素的耐药性逐渐增强[3]。(3)第三代头孢菌素作为首选抗生素已开始广泛使用于临床,其对绿脓杆菌较为有效。尽管如此,但作者调查中发现,本组病例G-杆菌及绿脓杆菌引起血行播散的比率仍然较高(分别为49.1 和19.4)几乎与G+球菌及金黄色葡萄球菌相等(分别为49.1%和24%)。作者认为造成这种创面感染与血行播散比率不相平行的原因,除与临床用药有关外,还与不同菌种的侵袭力及肠源性感染等有较大关系,此点应提请临床注意。同时本结果还提示,造成侵袭性感染的细菌也并非一定是引起创面感染的优势菌种。

作者调查中发现的另一个问题是:以往多被认为是非主要致病菌或条件致病菌的一些茵种如:大肠杆菌、肠杆菌、表面葡萄球菌、四联球菌等,其血培养检出率平均高出创面1~4倍,其中大肠杆菌引起血行播散的比率(为15%)几乎与绿脓杆菌(为19.4%)接近。这表明造成烧伤后全身性感染的主要致病菌并非一成不变,在一定条件下,非主要致病菌引起全身感染的比率也相当高,应引起临床高度重视,否则若在治疗过程中只偏重于某几种细菌则可能延误治疗,造成不可挽救的后果。另外本组病例一些条件致病菌,如变形杆菌,四联球菌等引起创面感染或血行播散的比率也相当高(见表1)。作者分析这主要与这些细菌在自然界中分布范围广,营养要求低,存活能力强及病人在严重烧伤后抵抗力低下有关,提示临床治疗和护理过程中,在重视严格消毒,隔离的前提下一定要注意无菌操作。

从本文94例次严重烧伤病人创面菌种,菌量与血培养的相关检测结果看出(见表2),不同菌种引起血行播散时的创面细茵密度相差很大,从104~108/cm2不等。绿脓杆菌、硝酸盐阴性杆菌与溶血性链球菌的创面密度相对较低,平均只有104/cm2。 提示其侵袭力可能较强,而6例变形杆菌感染的创面平均密度高达106却无一例血培养阳性,提示其侵袭力可能较弱。另外作者检测中还发现,即使是同一种细菌其创面密度的高低与造成血行播散的比率也无严格的平行关系,究其原因这可能还与患者抵抗力、临床用药及菌珠耐药性等有关[4]。由于本文例数太少,因此作者初步认为:检测烧伤创面细菌密度,虽可为临床观察侵袭性感染或血行播散的发生提供早期信息,但若人为的限定某一标准如105/cm2或106/cm2来作为诊断指标,还需进一步探讨。

参考文献

1、李国辉等:“烧伤病人创面和血液中的菌群调查”,中华整形烧伤外科杂志,1989;3(5),199

2、张雅萍等:“烧伤感染的常见菌和抗生素敏感性的变化”,中华整形烧伤外科杂志,1991;2(1):108。

3、孙曙光等:“近四年烧伤感染常见茵及抗生素药敏的变化”,烧伤与整形(资料汇编),1990,10。

4.李利国、马恩庆:“烧伤侵袭性感染中三种常见细菌临界量的实验研究”,第三届全国烧伤外科学术交流会议论文摘要,1991(57)。

作者单位:解放军第91医院