- 烧伤肉芽创面细菌与院内感染的调查

-

目录

- 英文文摘

- 论文文摘

- 烧伤监护与临床处理第七讲

- MEBT治疗老年烧伤46例护理体会

- 一例大面积深度烧伤病人干转湿疗的护理

- MEBO治愈一例16年不愈的小腿巨大溃疡

- MEBO治疗口角炎50例报告

- MEBO治疗带状疱疹109例临床观察

- 胸部冲、烧伤的救治体会

- 保留腐皮涂布MEBO早期处理烧伤创面的疗效观察

- MEBT治疗烧伤205例体会

- MEBO减压包扎疗法治疗15例烫伤体会

- 50例黄磷烧伤的早期削痴与涂布MEBO的治疗体会

- MEBT治疗会阴部烧(烫)伤的临床观察(附128例报告)

- MEBO治疗特殊部位烧伤47例报告

- 烧伤败血症早期诊断与治疗(附18例临床分析)

- 94例特重度烧伤补液治疗的体会

- 烧伤肉芽创面细菌与院内感染的调查

- 湿润烧伤膏的换药方法及其体会

- 昌吉地区四年来烧伤住院病例分析

- 论深II度烧伤创面湿润疗法

- 门诊烧伤病人采用湿润包扎疗法的探讨

- 重症烧伤病人的早期肾功能损害

- 烧伤湿润暴露疗法与烧伤感染的关系

- 烧伤病人红细胞内钾含量与血清钾含量检测的临床意义

- 真皮弹性蛋自与胶原纤维的分子生物学特性

- 半腰肌微循环血管三维构筑的扫描电镜观察

- 死与生的对照——从两个烧伤孩子不同遭遇蕾两种医技医德

- 我国烧伤医学世界领先——访烧伤创疡学科带头人徐荣祥教授

A SURVEY OF NOSOCOMIAL INFECTION AND BACTERIA IN THE GRANULATION OF BURN WOUND

扬州大学医学院附属医院 李平松 温国梁 马莉 周荣安

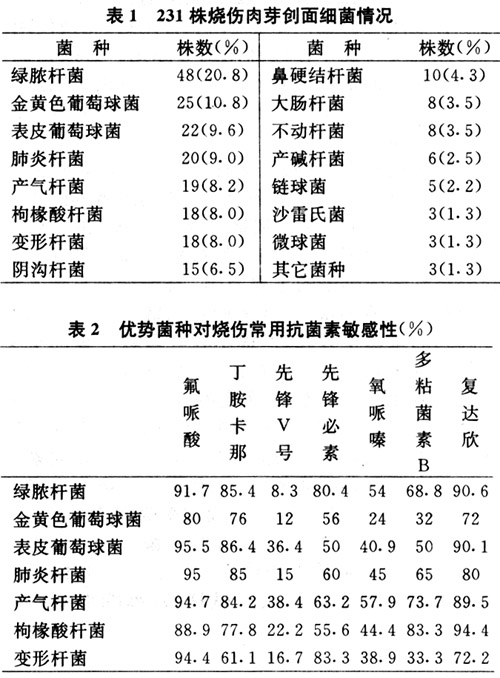

[内容摘要]作者分析了1988.1至1992.1间从烧伤肉芽创面分离到的2314细菌,发现G-杆菌占绝对多数,约占2/3;其中绿脓杆菌20.8%、金黄色葡萄球菌10.8%、表皮葡萄球菌9.6%、肺炎杆菌9.0%;优势菌种多元耐药严重,建议内芽封面适宜的外用抗菌素为氟派酸和了按卡那霉素等。对院内感染的初步调查,显示烧伤病区环境带苗率极高,烧伤肉芽创面的细菌是烧伤病区院内感染细菌的重要来源,而医务人员等的接触传播是烧伤院内感染的主要途径之一,设想有下列循环:烧伤肉芽创面细首及其污染的敷料、器材等一区十N员及陪护等手的接触一烧伤创面等。并对消毒隔离等预防措施进行探讨。

关键词:烧伤肉芽创面 细菌 交叉感染

烧伤感染乃是烧伤死亡的主要原因之一。因此烧伤感染的防治具有显著临床意义。烧伤创面及痂下、水泡液及血液细菌学研究报道甚多,有关烧伤肉芽创面细菌学及其与院内感染的关系报道鲜见。本文通过对1988.1至1992.1从烧伤肉芽创面分离到231株细菌分析,旨在阐明肉芽创面优势菌及其药敏情况,为更有效抗感染提供依据;并通过对烧伤病医院内感染的初步调查,对愈发重要的院内感染及控制作出探讨。

材料和方法

1.本科 1988.1至 1992.1间258例次烧伤肉芽创面分泌物,以无菌棉试子蘸取,接种于血琼脂平板培养基上,置35C温箱24小时,分离纯种后按Berger’s细菌鉴定手册鉴别菌种,并以纸片法作药物敏感试验。

2.以无菌棉试子蘸湿生理盐水,涂抹烧伤病区环境各种用物表面、工作人员手及鼻前庭、患者咽部及肛周等,计取样234次,同上法作细菌普通培养及药敏试验。

结果

1.258例次烧伤肉芽创面分泌物培养到231株细菌(表1)。优势菌种对7种常用抗菌素的敏感性(表2)。

2.234次环境取样培养,177次阳性,总阳性率76%。其菌种及药敏情况与肉芽创面者十分相近。(1)洗手肥皂盒18例次培养均阳性,其中绿脓杆菌7/18次,变形杆菌11/18次,且多元耐药严重;(2)地面拖布取样为绿脓杆菌7/14次,构橡酸杆菌6/

1/14次;病室地面主要为绿脓杆菌、构橡酸杆菌、表皮葡萄球菌等;(3)医护人员手于接触患者前为正常菌群多见,接触患者未洗手时与创面菌种及药敏情况相似,洗手后(肥皂法)表皮葡萄球菌等检出率仍高达30%以上;(4),病室门把手、床头柜、办公文 具、电话、血压计袖带、氧导管、水龙头等主要为表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、微球菌及鼻便结杆菌等。

讨论

烧伤肉芽创面分泌物G一杆菌占2/3,优势菌种为绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌及肺炎杆菌等,约占1/2。烧伤肉芽创面上绿脓杆菌检出率居首位,与国外某些报道一致[1]但与国内以金黄色葡萄球菌为主的报道不太一致[2、3],可能与我们处理烧伤肉芽创面以庆大霉素等纱布湿敷及病区环境相对潮湿有利于其生长有关,也可能是环境污染严重如未妥善处置的地面拖布等接触传播引起[4],或是绿脓杆菌耐药株的流行所致,惜未能作分型鉴定等流行病学追踪调查,有待于进一步研究。现今已认为表皮葡萄球菌是有毒力、侵袭性细菌[5]。本组资料中表皮葡萄球菌居第三位,可能与滥用抗菌素,导致菌群生物失平衡有关,且其耐药谱较广,值 得重视。药敏试验结果提示当前烧伤肉芽创面适宜的局部抗菌素为氟派酸和了胶卡那霉素等,以兼顾G-及G+菌。文献报道[6],氟哌酸类耐药株出现主要为不合理用药引起。故应遵循联合用药、轮换使用。全身用药尽可能不作局部用药等原则。必须强调,烧伤肉穿创面最好使其不发生,出现时仍应以局部机械清洁为主,辅以适当外用抗菌素,较大者应及时植皮复益之。

住院期间发生的、且除外院外处于潜伏期的感染为院内感染[4]。临床实践表明,烧伤患者的院内感染率相当高,尽管其受到诸如烧伤情况、机体状况及医疗操作等因素的影响,但接触传播仍是导致烧伤外源性院内感染的主要原因。环境调查显示本科环境物品带菌率很高,其菌种及药敏与从肉芽创面分离到的细菌十分相近,提示存在着较严重的交叉感染。本区条件设备较简陋,重病室收治1~2名,轻病室收治3~6名,发病高峰季节甚至病区过道内亦收治烧伤病员,且隔离制度如陪护、探视等制度不能很好执行,这是造成交叉感染的重要因素之 一。曾有下列典型病例:一病室原收治烧伤患者一名,肉芽创面分泌物培养为表皮葡萄球菌,鼻咽部取样为微球菌,肛周取样为绿脓杆菌。后从远隔数千公里外的某院转人烧伤后35天患者,其肉芽创面分泌物为沙雷氏菌及产碱杆菌,鼻咽都取样阴性,肛周取样为绿脓杆茵。一周后,原住患者创面培养到沙雷氏菌,转人患者创面培养到表皮葡萄球菌,且药敏结果前后一致,可以确认是由于接触传播而导致的外源性院内感染。调查结果提示烧伤肉芽创面细菌是烧伤病区常住菌的来源,是烧伤病区院内感染细菌的主要来源,而医务人员、陪客及患者的接触传播是主要的感染途径之一,其中大多数致病菌是由于手的直接接触而传播的[6]。可以设想有下列循环存在:烧伤肉芽创面细菌及其污染的敷料、器材等一病区工作人员及陪护等手的接触一烧伤创面等。

初步调查显示烧伤病区外源性院内感染严重,使医疗工作复杂,患者痛苦和负担增加。控制烧伤院内感染,除尽可能改善病区设备条件外,切实执行消毒隔离措施,最大限度地降低接触传播引起的交叉感染:严格执行隔离等措施,取消陪护,限制探视;进一步增强无菌操作观念,做好病区环境物品的表面消毒,强调医务人员接触患者前后均应洗手,最好改用碘伏、洗必汰[9]等溶液洗手,以迅速杀灭手上的暂栖及常住菌,并以此溶液浸泡地面拖布等,阻断绿脓杆菌等的可能传播并对地面消毒;建议推广使用一次性器材和敷料,合理使用抗生素,加强院内感染的监测;对于病区工友,因缺乏感染方面的知识,招用后应及时进行职业知识的教育。

参考文献

[1]本所昭夫,他.烧伤上感染.临床杂志外科 .1982;44:1333

[2]贾晓明等,肉芽创面组织细菌定量培养与植皮成活的关系,解放军医学杂志,1985;10(5)365

[3]韩之勋等,烧伤病区感染菌种的变迁,中华外科杂志1989;27(9):546

[4]王世鹏等,绿脓杆菌医院获得性感染的调查分析,中华医院管理杂志,1987;3(1):35

[5]Burchard KW, et al, J Antimicrob Chemother, ,1984;119(1): 96

[6]Neu HC, et al,J Antimicrob Chemother. 1990 :26 S:PPIB:1一5

[7]卫生部医政司医院内感染监控协调小组,医院内感染的诊断标准,中华医院管理杂志,1990;6(5): 306——307

[8]Daschner FD,et al,Intensive Care Med. 1982;8(1)5

[9]Maki DG, et al, Lancet.1991; 338:339-343