- 烧伤创面“ 干热疗法”与“湿润疗法”的疗效分析

-

目录

- 英文文摘

- 侧腹壁皮瓣修复手部软组织缺损

- 静脉皮瓣研究的国内进展

- MEBO治疗相尿病II型并发肩背颈部痈二例报告

- MEBO在非烧伤创面的应用

- MEBO配合手术治疗阴茎困状沟尖锐湿疣35例

- MEBO治疗皮肤糜烂及溃疡28例疗效观察

- 抢救严重复合伤并失血性休克的临床休会

- MEBO、黄芪治愈医源性柯兴氏综合症合并的重度皮肤感染一例报告

- 烧伤创面干性疗法及土方药膏治疗无效后应用MEBO治疗106例疗效观察

- 应用干湿疗法治疗烧伤67例临床对比观察

- 干湿性暴露疗法治疗烧伤临床疗效分析(附152例报告)

- 烧伤创面“ 干热疗法”与“湿润疗法”的疗效分析

- 治愈烧伤面积1O0%(III度50%)并绿脏杆菌败血症一例

- 国内烧伤创面处理的进展

- 358例烧伤致伤部位和原因调查分析

- 2994份烧伤病历统计分析

- 微量元素锌与植皮成活率的临床研究

- 纤维连接蛋自和MEBO对实验性免角膜碱烧伤治疗的研究

- 皮肤烧伤后周围血满血红蛋自浓度变化及临床意义(附97例临床分析)

- 严重烧伤病人的组织液压变化与临床意义

- 细菌定量、组织活检、血培养对烧伤侵袭性感染检测意义的实验研究

- 浅谈MEBO的生物药剂学因素与治疗的关系

- 皮肤微循环血管树的实验形态学研究(VIII)

- 推广普及适宜先进医药技术是我国区域卫生事业发展的关键

A COMPARISON BETWEEN THE EFFICACY OF DRY WARMTHERAPY AND MEBT

湖北沙市第949厂职工医院外科 吕辉群

[内容摘要]我科自1974年3月一1994年4月共收治烧伤1415例。在1988年前,创面疗法主要采用包扎,对于头、面、颈、会阴等部位采用湿润暴露或半暴露疗法。1988年后,在徐氏烧伤湿性医学的引导下,我科便将“湿润暴露疗法”(简称湿润法)广泛用于全身各部位的治疗。经与其它暴露烤干和厚层敷料包扎法(简称于热法)相比较,取得了显著的疗效。我们将“干热法”与“湿润法”各随机选择病人500例,分为“干热组”与“湿润组”,分别在干痂转深度、疼痛反应、感染化脓、溃疡形成、疤痕念合率进行比较,其结果差异很大(P值均<O.01),而且各度七1面临床愈合天数也有明显的缩短。从而显示出“湿润组”的疗效明显优于“干热组”。

关键词:烧伤创面 干热疗法 湿润疗法 疗效分析

我科自1974年3月一1994年4月共收治烧伤1415例。在1988年前,创面疗法主要采用包扎,其次为湿润暴露或半暴露疗法。1988年后,在徐氏烧伤湿性医学的引导下,我科便将“湿润暴露疗法” (简称湿润法)广泛用于全身各部位的治疗。经与暴露烤干和厚层敷料包扎法(统称干热法)相比较,取得了显著的疗效。现将干湿两法各随机选择病人500例,分为“干热组”与“湿润组”,分别从六个方面进行疗效比较,分析报告如下。

一、临床资料

1、干热组年龄最大54岁,最小6个月,平均年龄25岁。烧伤面积:20%以下349例,21—40%125例,41—73%26例。烧伤深度:浅I度236例,浅深II度均有147例,深II度84例,深II度和III度均有22例,III度11例。

2、湿润组年龄最大59岁,最小4个月,平均年龄21岁。烧伤面积:20%以下263例,21—40%199例,41一78%38例。烧伤深度:浅I度132例, 浅深II度均有204例,深III度117例,深II度和III度均有29例,III度18例。

二、治疗方法

1.干热法①暴露烤干法一将创面置于4—6个电灯泡下照射,外加布罩覆盖,每1—2小时以1%新法尔灭液擦拭创面一次,边烤边擦直至创面形成干痂为止。然后让其自行脱痂,未愈或痂下感染积脓者行切痂术,术后植皮或行厚层敷料包扎,隔1—2天换药,直至创面愈合。②厚层敷料包扎法创面直接用凡士林纱条加厚层敷料包扎。若干痂未愈或痂下感染积脓者行切痂术,术后植皮或继续用厚层敷料包扎,隔1一2天换药,直至创面愈合。

2.湿润法①湿润暴露疗法一创面用湿润膏外涂,涂药厚度以保持创面湿润而不堆积为度,每2-3小时涂药一次,每次徐药前需将侧面液膏清理干净。②湿润半暴露法一用湿润青纱条(1—2层)外敷,每3—4小时更换一次。③结合薄层敷料包扎法-用湿润膏纱条外敷,加薄层敷料包扎,每日更换1-2次(适用于天气寒冷而无恒温条件者、小块面积烧伤尚需坚持工作者、婴幼儿手足部烧伤)。但头、面、颈、会阴等部位一般不采用包扎疗法。创面水泡的处理:对于完整而无感染积脓性水泡多保留,但需在泡皮上剪开小孔将渗液排出,以利药费进人发挥其作用,同时也便于引流。待创面上皮明显增生时再逐步将泡皮剪除,这样对隔离保护创面,预防细菌感染和促进泡皮下上皮组织的生长具有一定的作用。痂皮的处理:对于深II度结痂和III度焦痂用湿润膏或纱条外敷,若一周左右痂皮即开始软件脱痂,此时可结合切痂术(边滚迫切法)进行除痂。抢早切痂易伤及间生态组织和残存的腺组织,甚至将被切掉。创面消毒:一般清洁无感染性创面可直接徐药治疗,对于污染较重、感染化脓及坏死液化性创面应作适当的消毒处理。常用消毒剂为1%新洁尔灭液,必要时加用少量的双氧水,对新法尔灭液过敏者可改用生理盐水清洗。总之创面及创局清洁处理后再涂药,比较符合烧伤清创的基本原则。

三、治疗结果

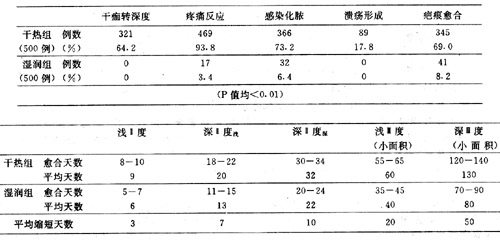

1.“干热组”与“湿润组”创面表现五个方面的疗效对比见下表。

2.“干热组”与“湿润组”各度创面临床愈合天数的对比见下表。

四、讨论

1.两种疗法干痂转深度率的原因分析:

所谓干痂转深度,是指烧伤后淤滞带组织或活组织发生干性坏死而成痂,使浅性创面向深度创面转化。传统的暴露烤干和厚层敷料包扎法均属“干热疗法”的范围。其治疗学观点是想通过光热作用或厚层敷料的保护作用,达到红、紫外线消毒、促进局部血液循环、防止细菌侵人、使创面干燥结痂、痂下或敷料下I期愈合的目的。但导致的结果则相反,一干一热的双重物理作用使创面水份大量蒸发,组织细胞干燥脱水,微循环淤滞现象加重,局部组织温度增高而氧耗量增大,淤滞带组织或法组织因再度受损发生变性坏死,最后形成一块干痂。不少患者本属浅II度烧伤,因采用了“干热法”治疗后转为深II度结痂,重则形成III度焦痂,给病人造成极大的痛苦。我们在临床统计中,“干热法”致创面 干痂转深度率高达64.2%。

“湿润法”干痂转深度率为0。其原因为:“湿润法”具有保温防干、温中主润、湿不浸债、湿则散淤的作用,与组织细胞自然修复的生理性需要基本相 适应,所以不发生干燥脱水和干性坏死现象。

2.两种疗法疼痛反应率的原因分析:

疼痛反应是烧伤创面最突出的症状之一,然而引起烧伤疼痛的原因又是多方面的。烧与烫等致伤因素为烧伤致痛的原发因素,烧伤后因创面疗法不当引起疼痛反应则为继发性致痛因素。

“干热法”致创面疼痛率极高(占93.8%),原因分析如下:①在热源性损伤致痛的基础上继续采用于热性物理疗法,势必造成组织细胞的付加热损伤,以致变性坏死而致麻②干热性物理刺激对外露的痛觉神经有直接致痛作用。③因组织损伤或坏死,痂下或敷料下感染积脓,从而加重了局部的炎症反应,并释放出大量的致炎致癌物质(缓激肽、舒血管肽、前列腺素等)而致痛,④干热性物理作用易导致血管壁通透性增高,血液浓缩而发生淤滞,组; 织因缺血缺氧而致痛。上述致病因素以干热性物理损伤为其首要因素,其它感染。炎症、缺血等为其继发性致痛因素。临床上尽管施用麻醉类中枢镇痛剂,均未能获得理想的止痛效果。。 “湿润法”止痛效果好,一般勿需应用镇痛剂,创面涂药约30秒钟左右疼痛即可逐渐缓解,原因:分析主要包括以下五大方面的作用:①湿润保护和隔离作用。②活血化淤和促进血流作用。③清热解毒和自动引流作用。④药膏中含有的止痛成份。⑤包 湿润本身就具有止痛作用。干湿两法生痛与止痛的原因归纳起来为十四个字:“干、燥、热、淤则生痛, 湿、润。凉、散则痛止。”

3.两种疗法感染化脓率的原因分析:

皮肤被烧伤后,细菌随组织损伤的病理变化而发生变化,这是寄宿在皮肤组织内正常细菌在烧伤皮肤中的生命规律。此外,肠道内、呼吸道、环境等的外源性细菌在烧伤后集聚于创面,在创面上生长繁殖导致创面感染。从以上细菌的产生,感染的规律来看,抗感染治疗的原则首先是调整组织环境条件,而后才是控制细菌生长繁殖。据报导,烧伤后 第一天就有侵袭性感染的发生,第三天均有不同程 度起防御功能的局部炎症反应[1]。所以,如何采用有效的创面疗法调整组织环境条件,控制细菌的侵入和生长繁殖非常重要。临床上我们通过“干热法”与 “湿润法”对创面感染化脓率的比较,认为“湿润法” 既能有效地控制创面细菌感染,又能促进烧伤组织的早期修复。而“干热法”的治疗结果则相反。

“干热法”致创面感染化脓率高(占73.2%),原因在于:①持续增温的物理环境,只会加速创面组织干燥脱水和变性坏死,继之因细菌感染,坏死组织崩解液化,在大量炎性细胞浸润和吞噬作用下形成脓液。②痂下或敷料下感染积脓、积液,坏死液化 物及其代谢产物得不到及时地排除,为致病菌生长繁殖和侵袭性感染创造了有利条件。③厚层包裹和增高局部的温度,不但不利于创面散热。反而积热,并加重创面的感染和炎症程度。

“湿润法”致创面感染化脓率低(占6.4%),原因分析为:①湿润保护和隔离作用,使细菌侵入受阻。②具有较强的抗炎抗毒药性。③通过药膏的自动引流机制,将各种有害物质排出创面。④改善微循环,保障局部血供,增强了组织细胞抗炎抗感染的能力。⑤湿润的环境不使组织发生干性坏死,并有利于生理性修复,减轻了因组织损伤或变性坏死所造成的炎症反应。③湿润法便于直视观察和及时地将创面物清理干净,从而不断地减少和破坏了细菌生长繁殖的机会和条件。

4.两种疗法溃疡形成率的原因分析:

烧伤溃疡为烧伤治疗后经久难愈的残余创面,它给患者工作和生活带来了不少的痛苦和麻烦。过去临床医生只着重于溃疡面的治疗,但对烧伤溃疡的形成及预防方法缺乏一定的认识。“干热法”导致溃疡形成的原因分析有以下几点:①组织干痂坏死向深度转化。②慢性化脓性炎症,使组织细胞代谢和机能发生障碍,以致坏死。③干热性物理损害和炎症介质的刺激作用,可使局部微循坏淤滞现象加重,实质细胞因缺血性营养不良发生萎缩,甚至坏死。以上三种因素对基底组织和创缘上皮的再生有抑制及破坏作用,从而使创面形成凹陷,迟迟不能填平。有者可出现异常增生的炎性水肿贫血性脂肪组织(假性肉芽),使创缘上皮的增生向伤面中心伸展受到限制。

“湿润法”具有预防溃疡形成和促进溃疡面修复的作用。其原因为:①组织细胞不发生干性坏死,并顺应其生理性修复。②具有较强的抗炎排异作用;使创面感染和炎症反应得以控制。③改善微循环和促进局部血流的作用,有利于组织细胞的营养供给,不致发生贫血性萎缩或坏死.上述三点作用,为深度创面的早期修复创造了良好的条件,故“湿润法”溃疡形成率为0.

5.两种疗法疤痕愈合率的原因分析:疤痕愈合是指以结缔组织增生为主的创面愈合,愈后留有疤痕或增生性疤痕,重则疤痕挛缩,引起功能障碍。过去认为,烧伤疤痕是深度创面修复的必然结果。采用“湿润法”治疗后,我科深II度疤痕愈合率有了显著的下降,III度疤痕的程度也有明显减轻。

“干热法”致创面疤痕愈合率高(占69.0%),原因分析如下:①干热性物理损害,是导致组织细胞干性坏死和向深度创面转化的主要因素。特别是皮下组织薄弱的部位(如耳、乳突、颞部、胸骨上部、手和足背部、腕部、 部等),更易转化为m度和形成 疤痕愈合,往往因疤痕挛缩引起功能障碍。②感染炎症因素与疤痕愈合关系密切。我们在临床观察中发现,感染炎症反应重,创面则逐渐加深、扩大,创面组织呈异常增生象,肉芽高低不平,色泽暗红或呈黄霉样改变,创线上皮和基底残存腺组织增生不明显,上皮岛稀疏少见,最后靠过度增生的结缔组织纤维化来封闭创面。③干热性物理因素和感染炎症反应,可导致局部微循环发生动态紊乱,如血管壁通透性增高、血液浓缩、血流缓慢、静脉口流受阻而发生淤滞,局部组织因缺血缺氧发生贫血性萎缩,以致坏死。在长期缺氧和坏死组织崩解产物的刺激下,可使局部纤维结缔组织增生[3],而创缘残存的基底层上皮细胞和脂肪层中残存腺上皮的分裂增生则受到抑制。此类创面多为结缔组织纤维化,难以上皮增生达到表皮化愈合,最后形成疤痕愈合。

“湿润法”疤痕愈合率低(占8.2%),其作用和机理主要为:皮肤组织的生理性修复需要的是微湿微润的良性环境,而不是干加热使其干燥脱水和变性坏死的恶性环境。两种不同性质的环境条件,决定了烧伤组织的生死存亡和两种不同的治疗结局。“湿润法”不仅对组织细胞起湿润保护和隔离作用,同时还具有一连串的作用于烧伤组织病理生理变化的特殊功能,如止痛、化淤、抗炎、解毒、散热、排异、生新等。这些功能的综合发挥,从根本上解决了 烧伤组织自然修复的生理环境、感染引流、淤滞坏 死、残存创缘上皮和腺上皮的再生、结缔组织的异生、促进表皮化愈合等重要难题,从而获得了深II度创面无疤痕,III度疤痕少而轻的治疗效果。

6.两种疗法各度创面临床愈合天数的分析:

通过“湿润法”与“干热法”各度创面临床愈合天数的比较,“湿润法”比“干热法”平均缩短天数: 浅II度3天,深II度浅7天,深II度深10天,浅III度 20天,深III度50天。我们认为这些时间的缩短,应该看作是对烧伤全病程的缩短。缩短的原因主要为“湿润法”所具有的湿润保护、清热解毒、活血化淤、去腐生新四大作用所产生的效果。而“干热法”与“湿润法”的作用则相反,故各度创面临床愈合天数有明显的差别。

上述两种疗法六个方面的治疗结果表明,“干 热法”与“湿润法”是两种不同性质的治疗学方法。两种方法的作用和机理构成了“干”与“湿”、“燥”与 “润”、“热”与“凉”、“淤”与“散”两种对立的矛盾和治疗结局。实践证明,“湿润法”符合烧伤组织生理修复的需要,与“干热法”相比,最具其独特性、科学性和优越性。

参考文献

[1]徐荣祥:论烧伤创面治疗原则。1992(4),P13。

[2]李利平、马恩庆:烧伤创面侵袭性感染的组织病理学检测。中国烧伤创疡杂志,1992(4),P28——29。

[3]武汉医学院主编:病理解剖学分册。人民卫生出版社,1980.7,第一版,P33。