- 烧伤早期血液凝固机能研究之(三)

-

目录

- 英文摘要

- 对《关于“湿性疗法”在救治成批伤员中应用的一些问题》一文的商榷

- 带真皮下血管网皮肤移植术25例报告

- 烧伤后疤痕畸形的扩张术修复(附12例报告)

- MEBO配合手术治疗慢性肛裂

- MEBO治愈烧伤后并发化脓性耳软骨炎

- 湿润暴露疗法治疗小腿慢性溃疡(附22例报告)

- 湿润烧伤膏治愈隐翅虫皮炎32例报告

- 湿润烧伤膏治愈带状庖疹6例报告

- MEBO治疗慢性体表溃疡42例的临床分析

- 创疡创面应用MEBO的体会

- 湿润烧伤膏治疗慢性溃疡临床观察

- 干湿性疗法治疗烧伤创面对比

- 烧伤干湿两种疗法临床疗效分析

- 烧伤湿润医疗中暴露与包扎法的对比观察

- 应用湿润暴露疗法治疗耳烧伤观察

- 湿润暴露疗法治疗手部深度烧伤——附33例报告

- 湿润烧伤膏治疗烧伤后残余创面的体会(附一例报告)

- 湿润暴露疗法治疗烧伤150例临床总结

- 湿润暴露疗法治疗化学烧伤210例临床分析

- 湿性医疗技术救治一例大面积深度烧伤合并严重呼吸道烧伤的体会

- 湿润暴露疗法治疗深度烧伤的临床观察

- 严重肌肉并骨烧伤一例治疗体会

- 化学性烧伤治疗体会(附40例报告)

- 湿润暴露疗法治疗322例烧伤体会

- 烧伤病人的导管感染

- 硷性磷酸酶组化法在研究疤痕微血管构筑的应用

- 烧伤早期血液凝固机能研究之(三)

- 烧伤湿性医疗技术海外反响之二

烧伤休克期高凝血状态治疗方法探讨

STUDIES ON BLOOD-COAGULATION FUNCTION AT THE EARLY STAGE OF BURNS Ⅲ. THE MANAGEMENT OF HYPERCOAGULABILITY AT THE SHOCK STAGE OF BURNS

张向清 刘晓芳 韩玉清 陈存富

(内容摘要)本文通过动物实验和临床研究,对比观察了不同治疗方法对烧伤早期高凝血状态的影响。动物实验结果表明,706代血浆降低烧伤早期高凝血状态效果明显,生理盐水与山莨菪硷联合作用次之,单纯输注生理盐水也有一定的改善作用。临床研究证实,传统液体扩容同山莨菪硷联合,能明显改善严重烧伤休克期病人的高凝血状态。

关键词:烧伤 高凝血治疗

以往的临床和实验研究都已证实,烧伤早期易发生高凝血状态(1,2)。这种病理变化的危害不仅在于能使烧伤局部创面加深,范围扩大,更重要的是循环中的微血栓或血小板微聚物能被肝、肾、肺、牌等脏器扣留,从而诱发或加重烧伤后的多系统器官功能衰竭。为此,进一步研究和探讨高凝血状态的处理方法成了烧伤医学不可缺少的一项课题。本文通过动物实验和临床研究,阐明了有关这方面的经验。认为有效地补充循环血容量,改善和活跃微循环功能,能降低烧伤早期的高凝血状态

资料和方法

一、动物实验:取健康家兔40只,随机分为单纯烫伤组(下称非治组)10只;生理盐水治疗组(盐水组)11只;山莨菪硷加生理盐水治疗组(莨菪组)11只; 706代血浆(羟乙基淀粉)治疗组(706组)8只。实验前12小时开始禁食,背部剃毛。每只动物在0.5%普鲁卡因局部麻醉下手术解剖一侧股静脉,供采血用。清醒状态下用l00℃沸水持续10秒钟煮沸烫伤背部,造成18—20%体表面积II度烫伤模型。除了非治组以外,其它三组动物在烫伤后10分钟和1、3、8、12小时经耳静脉缓慢注射液体:盐水组给生理盐水4ml/kg体重;莨菪组给706代血浆4ml/kg体重;莨菪组给从0.25%山莨菪碱生理盐水稀释液4ml/kg体重。12小时之后不再实行补液治疗。各组动物均于实验前和实验后1、3、8.12小时液体注射完后10分钟及伤后24小时分别用硅化注射器抽股静脉血2ml。用SDz一A II型体外血栓形成仪,按我研究室方法进行体外血栓形成实验,分别称量体外血栓湿重及60℃温箱内烘干30分钟后的血栓干重(2)。

二.临床资料:在动物实验期间,选择了20例重度和特重度烧伤患者,分别在液体复苏前与复苏之后(伤后48小时后),按我研究室方法进行静脉血小板聚集与体外血栓形成实验。20例均为成年烧伤患者,他们的平均烧伤总面积为40.45%±13.84%BSA(体表面积),平均烧伤指数为23.00±9.43。接受补液时间最早者为伤后1小时,最迟为15小时,平均为伤后6.05±3.65小时。在传统液体扩容同时,静脉注射山莨菪碱40mg,每6小时一次,48小时后停药。全组第1个24小时电解质与胶体实际输入量为每1%烧伤面积、每公斤体重1.41±0.17ml(不含每日需水量);第2个24小时电解质与胶体入量为0.85±0.10ml/每 1%烧伤面积、每公斤体重(不含每日需水量)。输入电解质成份以平衡盐液为主,仅有12人接受了全血与血浆治疗,最大用量为800M/48小时、是低用量为200ml每48小时。这可能是本组烧伤面积并不大,而使第2个24小时输液总量偏多的一个主要原因。

结果与分析

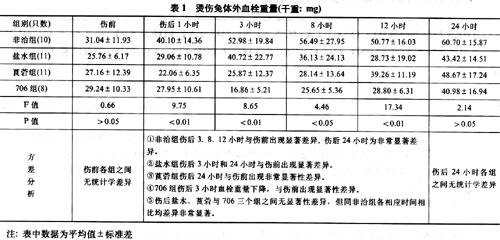

一、动物实验结果:因为反映血栓形成过程强弱的主要指标是血栓重量,而本组血栓干重变化规律与湿重相一致,故仅将体外血栓干重及F值检验结果列入表1中。

结果看出,烫伤兔在不给液体复苏治疗情况下,体外血栓重量进行性增加,至伤后24小时较伤前基础值高出一倍。说明18—20%BSA Ⅱ度烫伤兔,在烧伤后早期普遍存在高凝血状态。由表1还可看出,无论是单纯输注生理盐水,还是同山莨菪碱联合,或是用706代血浆治疗,都有助于汤伤后的高凝血状态改善。

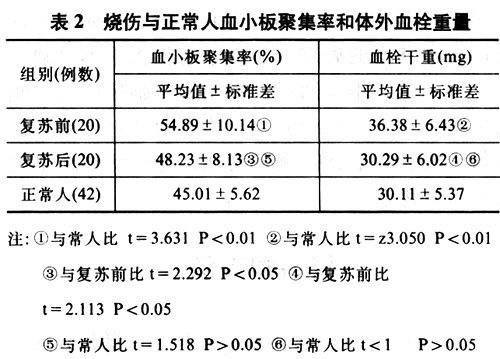

二、临床治疗结果:42例正常人和20例烧伤病人体液复苏前与复苏后血小板最大聚集率与体外血栓重量列人表2中。

结果看出,本组病人在体液复苏之前,血小板聚集功能与体外血栓形成过程均较正常对照组增强,而体液复苏之后出现明显下降。说明现行的体液复苏方案同山莨菪碱联合应用,能明显改善烧伤休克期的高凝血状态。为进一步了解伴有III度烧伤伤员同单纯Ⅱ度烧伤伤员上述两项指标 变化是否一致,将有Ⅲ度者与单纯Ⅱ度者分别进行统计。有III度组与II度组平均烧伤指数分别为28.6±10.38和17.4±3.22。经t检验测定P值有显著性差异(t=2.627,P<0.05)。说明伴有III度烧伤者其伤情比单纯II度者严重。用成对样本均值在检验方法测得治疗后与治疗前血小板聚集率的差数均值:单纯II度组为-6.73%;伴有III度组为-7.99%。说明液体复苏之后,他们的血小板聚集率分别较复苏前下降了6.73%和7.99%。血检验结果,III度组T=-4.449,III度组t=2.583,即治疗前后分别出现非常显著差异与显著性差异。复苏治疗后与复苏之前体外血栓重量的差数均值:单纯II度组为-8.0%,伴有III度组为-4.14%。t检验结果,II度组t=-7.866,III度组为-3.441。治疗后与治疗前相比均示非常显著性差异,据此说明,该治疗方法对伴有或不伴有III度烧伤的伤员,都能使其高凝血状态趋于改善。

在体液复苏治疗前后,我们还对部分病人进行了血液酸碱平衡检测。15例伤员体液复苏之前或复苏之时的静脉血二氧化碳结合力为20.96±3.05mmol/L,复苏后为22.13±2.65mmol/L, 前后相差非常显著(t=3.700 P<0.01)。推测,在复苏过程中酸碱失衡得到纠正也可能有助于高凝血状态的改善。

讨论

血液,在正常情况下处于液体状态,从而保持它在循环系统中的不断流动。然而,在机体受到烧伤和其它创伤之后,由于血管壁的损伤,流出血管的血液会很快凝固成块,从而起到止血作用。当受伤机体的血液流变学、血流动力学等机能发生变化时,如血流粘度增加,血流速度减慢等,凝固血块也会在循环系统内形成(3,4)。由此可见,烧创之后的血液凝固机能具有双重作用,一个是防止失血的保护作用;另一个是循环内栓塞对机体内脏的损伤作用,包括阻塞血流导致缺血局部细胞坏死,过度凝血引起继发性纤维蛋白溶解亢进等。因此,在烧伤后高凝血状态出现之时进行积极治疗,或在高凝血状态发生之前予以积极预防,成了大家最关注的问题(5,6,7).

本文的动物实验和临床观察都已证实,现行的液体扩容疗法,或同山莨菪碱联合,都能有效地预防和治疗烧伤休克期所并发的高凝血状态。动物实验结果,18—20%BSA II度烫伤兔在烫伤后不给任何液体输注,体外血栓形成过程呈明显亢进状态,至伤后24小时,血栓重量较伤前增加一倍。然而,若在伤后即刻给予液体复苏治疗,效果截然不同。706代血浆的疗效最佳,伤后12小时之内血栓重量较伤前不仅没有明显增加,反而有下降趋势,以伤后3小时血栓重量下降明显。这可能与该类液体如同右旋糖酐一样,能在体内结合较多的细胞外液,从而起到良好地扩容效果有关(8);或是它能对血液细胞产生悬浮稳定作用(9)。后一种作用机制也与右旋糖酐相似,由于它能覆盖于红细胞表面,增加红细胞膜外负电荷,使红细胞之间相互排斥,一而不易聚集。由此看来,象中分子或低分子右旋糖酐之类物质在烧伤早期应用,除能有效地增加血容量之外,对血细胞还有一定的解聚作用,从而达到减轻微血栓形成之目的。

动物实验与临床研究还证明,液体扩容与山莨菪碱联合,同样能改善烧伤后的高凝血状态。就我们以往的系列研究(10),结合本研究结果认为,山莨菪碱与液体扩容联合之所以能降低烧伤早期的高凝血状态是“多种机制”共同作用的结果。概括起来说,这些机制包括解除小动脉痉挛,改善血流动力学,血液流变学,组织灌流量,以后纠正组织细胞缺血缺氧和酸碱平衡紊乱等。生理盐水对改善高凝血状态的效果虽然不及以上两种方法明显,但是本研究仍能显示出它的有效作用,即单纯输注生理盐水在某种程度上也能防止血液向高凝状态发展。当然,作用机理与体液复苏有关。因为在烧伤即刻接受含钠液体治疗,保持了一定的血容量而不发生休克。无疑,这对维持血液的正常流态,而不发生严重的微循环功能紊乱,都是有益的。至于血液稀释对此是否也起一定作用,本研究尚不能完全排除。因为动物血液标本是在静脉输注液体后10分钟采集的,再说烧伤12小时之后不再继续补液,而高凝血状态又趋明显。临床研究结果与此形成对照,由于在伤后48小时内持续补液治疗,而使体外血栓形成过程恢复到正常对照水平。上述现象似乎支持了血液稀释能降低高凝血状态的观点。但是,有人认为血液稀释并不是促使凝血因子减少的主要原因(11)。

根据烧伤后血液凝固机能的变化规律,在早期高凝血之后应随之出现低凝血状态。这是因为各种凝血因子在血栓形成过程中被大量消耗的缘故,我们以往的研究足能说明这一点。烧伤面积过大或III度烧伤面积占较大比例的伤员,烧伤早期的血小板聚集功能不是增加,而是降低(1),并有发生弥散性血管内凝血的倾向(3)。这同 Hardaway的研究结果基本一致(12)。他证明,29例严重烧伤休克病人,28例出现血液凝固机能缺陷,包括血小板下降,凝血因子II V VII IX X XI XII消耗性下降。本研究虽然持续观察了24和48小时,但是在成活动物或伤员身上都未出现明显的低凝血状态。这可能与实验动物和病员的烧伤面积与深度有关。因此,烧伤后低凝血状态何时容易出现,或哪些类型的烧伤病人,在什么情况下最容易发生低凝血状态,是我们进一步研究和讨论的问题。

参考文献

1.张向清、王永武,烧伤早期血液凝固机能研究之一:烧伤早期血小板计数与聚集性变化,中国烧伤创疡杂志1991;l:15

2.张向清等,烧伤早期血液凝固机能研究之二: 烫伤兔血小板聚集功能与体外血栓重量及相关性研究,中国烧伤创疡杂志 1991;2:IJ

3.沈迪、宋善俊主编,弥散性血管内凝血(一 版人上海科技出版社198又24

4.Perfy AG.et al. Shock: Dissemina Intravascular coagulation 1983;245

5.Saliba MJ.et al.Large Burns In humanstreatment wiht heparin.JAMA 1973;225:261

6.Thompson PC.et al.Effect of heparln on wound healing S.G.O. 1972;134: 22

7.Curreri PW.et al.Coagulation Dynamics Following Thermal injury: Effect of heparln and protamine sulfate. Ann Surg.1974;181(2):161

8.刘怀琼,胶体溶液的生理意义和作用,医学文选(宁波) 1979; 56: 57

9.沈思鲁,血浆代用品国内外现状,中华血液杂志 1985; 6(2): 116

10.张向清等,英着类药在烧伤休克中的治疗作用及机理探讨,全军医学科技大会资料汇编 1987;206

11.Bartlett PH.et al.Coagulation and Platelet Changes ofter Thermal llljury In man Burns. Burns. 1981;7(5):370

12. Hardaway, RM:Prediction of Survival or death of patients In A state of severe shock. S.G.O. 1981; 152(2):200

作者单位:91医院