- 硷性磷酸酶组化法在研究疤痕微血管构筑的应用

-

目录

- 英文摘要

- 对《关于“湿性疗法”在救治成批伤员中应用的一些问题》一文的商榷

- 带真皮下血管网皮肤移植术25例报告

- 烧伤后疤痕畸形的扩张术修复(附12例报告)

- MEBO配合手术治疗慢性肛裂

- MEBO治愈烧伤后并发化脓性耳软骨炎

- 湿润暴露疗法治疗小腿慢性溃疡(附22例报告)

- 湿润烧伤膏治愈隐翅虫皮炎32例报告

- 湿润烧伤膏治愈带状庖疹6例报告

- MEBO治疗慢性体表溃疡42例的临床分析

- 创疡创面应用MEBO的体会

- 湿润烧伤膏治疗慢性溃疡临床观察

- 干湿性疗法治疗烧伤创面对比

- 烧伤干湿两种疗法临床疗效分析

- 烧伤湿润医疗中暴露与包扎法的对比观察

- 应用湿润暴露疗法治疗耳烧伤观察

- 湿润暴露疗法治疗手部深度烧伤——附33例报告

- 湿润烧伤膏治疗烧伤后残余创面的体会(附一例报告)

- 湿润暴露疗法治疗烧伤150例临床总结

- 湿润暴露疗法治疗化学烧伤210例临床分析

- 湿性医疗技术救治一例大面积深度烧伤合并严重呼吸道烧伤的体会

- 湿润暴露疗法治疗深度烧伤的临床观察

- 严重肌肉并骨烧伤一例治疗体会

- 化学性烧伤治疗体会(附40例报告)

- 湿润暴露疗法治疗322例烧伤体会

- 烧伤病人的导管感染

- 硷性磷酸酶组化法在研究疤痕微血管构筑的应用

- 烧伤早期血液凝固机能研究之(三)

- 烧伤湿性医疗技术海外反响之二

APPLICATION OF ALKALINE PHOSPHATASE HISTOTOGICALCHEMISTRY ON MICRO VASCULOARCHITECTURE OF THE HUMAN SCAR

汤少明 梁杰颜 大胜

指导:郝新光

(内容摘要)本文应用酶组代“破性磷酸酶反应”染色法(钙铅法),显示疤痕组织中的微血管构筑。100例标本材料均取自本定整形手术切取时提供的新鲜疤痕组织。冰冻切片,光镜下清晰可辨。疤痕血管壁呈棕褐色,动脉及毛细血管着色稍深,静脉着色较浅。作者总结了这一方法的优缺点,认为该方法不失为研究疤痕微血管构筑的良好方法。

关键词:硷性磷酸酶 疤痕 微血管

人体各种细胞的机能活动都与酶的活性有密切关系。酶的反应及酶的组织化学显示法已日益受到人们重视。自从Gomori在1939年首次提出硷性磷酸酶组织化学染色方法,其后修改定型为钙钴法。 Bell1984年把上述方法改良为钙铅法后,用硷性磷酸酶法显示人体神经中枢、心脏微血管构筑受到广泛的重视[1-3]。 Kfystyna 1989年报道了该方法在皮肤微血管构筑的应用[4]。 但基于疤痕的神经血管分布不同,采用一般正常组织微循环形态学研究中常用的灌注法和造影法则不易实施。鉴于应用硷性磷酸酶组化法在研究疤痕微血管构筑方面,国内外迄今未见研究报道,特把我们应用该方法显示疤痕微血管构筑初步尝试介绍如下。

材料

一、标本:100例标本材料均选自本室整形手术切除时提供的新鲜疤痕组织。

二、冰冻切片机:美国AO牌低温冰冻切片机。

三、组织包埋剂:美国产Tissue—TEK。

四、试剂:主要包括:β-甘油磷酸钠、巴比妥钠、无水氯化钙、硫酸镁、硝酸铅、硫化铵、二甲苯、酒精等。

原理与方法

一、原理:本方法属于显示硷性磷酸酶技术中的金属阳离子沉淀法。以β-甘油磷酸钠作底物,巴比妥钠为缓冲剂,硫酸镁为激活剂。底物在硷性磷酸酶作用下水解磷酸离子,再与盐钙的钙盐离子结合为不可见的磷酸钙,为第一反应产物。磷酸钙与硝酸铅中的铅离子结合成不可见的磷酸铅沉淀,为第二反应产物。由于上述两种产物易解离,最后需经硫化铵处理,形成不易解离稳定的最终产物—硫化铅颗粒沉淀于微小动脉和毛细血管内皮中,光镜下呈黑色。

二、方法:

1.取材:取手术切除时提供的新鲜疤痕组织,置于盛有固定液的瓶中待修组织块。

2.固定:固定液成分是:无水氯化钙5克,巴比妥钠2.5克,浓甲醛5毫升,蒸馏水288毫升,用IN盐酸溶液调PH值7.0~7.2。其目的是使硷性磷酸酶活性受到限制,不使酶在组织内扩散或失活,组织块放进固定液后,保存在4℃冰箱。

3.修块:由于采用冰冻切片,其组织块宜小。一般可把组织块修剪成厚0.5厘米,长宽不宜过大(约0.8 X 0.8厘米)。

4.包埋:应用美国产Tissue—TEK胶水进行组织包埋。

5.切片:应用美国AO牌低温冰冻切片机作冰冻切片,厚度为40μ。

6.孵化:硷性磷酸酶孵化液成分是:3%β-甘油磷酸钠水溶液10ml,2%巴比妥钠溶液lml,2%氯化钙溶液20ml,5%硫酸镁水溶液lml,蒸馏水5ml,按液序混合,用10%氢氧化钠调PH值在9.0~9.6之间。切片孵育前,先将孵育液置37℃温箱预热。切片完备后,置组织切片入孵化液中,37℃下孵化5分钟。由于作冰冻切片,孵化时间一般不超过10分钟。

7.染色:具体操作程序为:

(1)将孵化完毕的组织切片从孵化液中取出,快速更换三次蒸馏水。

(2)浸入1.5%硝酸铅溶液5分钟。

(3)急水洗三次。

(4)入1%硫化铵水溶液1分钟。

(5)急水洗三次。

(6)0.l‰中性红水溶液复染1分钟。

(7)水洗三次,时间不宜过长。

8.脱水:用酒精脱水,从低浓度上行至高浓度。依次为:75%酒清60分钟,85%酒精40分钟,95%酒精30分钟,100%酒精两次各5分钟。

9.透明:二甲苯透明两次,每次5分钟。

10.封片:用中性树脂裱片封片如常。

结果

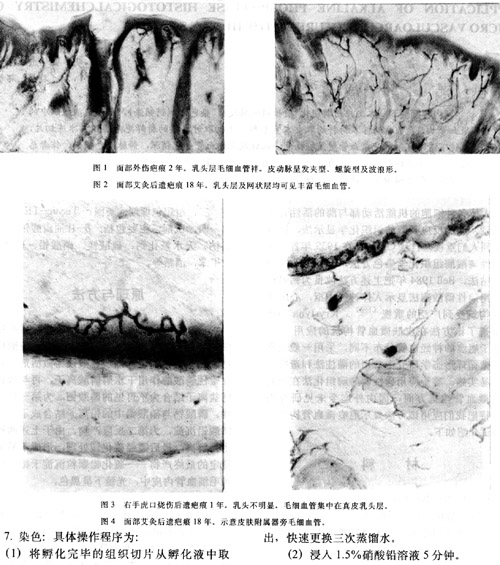

应用硷性磷酸酶组织化学法(钙铅法)对疤痕的微血管进行染色显示后可见:疤痕血管壁呈现棕褐色,动脉及毛细血管着色稍深,静脉则着色较浅。上皮细胞核着色,为淡红色,光镜下清晰可辨(见图1-4)。

讨论

创伤修复后形成的疤痕,尤其是增生性疤痕对患者的容貌和心理康复影响较大,其防治是整形外科较为棘手的临床难题。目前对疤痕增生的临床研究发现其主要因素包括:皮肤张力与部位、年龄、皮肤色素、感染、异物刺激等。对疤痕的组织化学研究主要集中在成纤维细胞及与胶原合成与分解有关的脯氨酸羟化酶、 α-球蛋白胶原酶等。然而,对疤痕的微血管的二维向构筑、直径、密度和血管表面积等方面的了解,可谓知之甚少。

微血管形态学的研究,是涉及解剖学、组织学、病理学、药理学、生物化学、临床医学的多学科的重要课题。该方法依据原理可归纳为:染色法、造影法、灌注法和并用法[5]。应用这些方法进行微血管形态研究时,必须根据研究要求,权衡利弊,选择合适方法,才能达到目的。

作者在进行疤痕的微血管形态研究时,没有选用灌注法和造影法,而是采用硷性磷酸酶组织化学染色法,是基于疤痕的神经血管分布不同于一般正常组织这一事实。此外,常规灌注法采用不同充填剂,如墨汁、明胶、乳胶,以及Microfil等进行灌注,常因灌注压力过大或过小,造成血管破裂或充盈不足,同时因为有充填剂置于血管中,微血管也不易保持其自然状态。而硷性磷酸酶是广泛存在于生物体内的水解酶之一,动物和人体的大部分脏器,皮肤疤痕(结缔组织)的毛细血管壁含有此酶,因而用钙铅法可显示硷性磷酸酶。

应用硷性磷酸酶组化法对疤痕的微血管构筑进行显示,这一方法的主要优点是:①硷性磷酸酶染色直接显示血管壁,且保持了微血管管径的自然大小,这对微血管的药理和病理研究尤为重要。②显示血管形态的同时也能反映血管的功能状态。③方法简便,便操作,易于成功。④应用冰冻切片,利于保持酶的高活性,且制片周期短。 ⑤由于本法的最后形成物含铅,亦可用软X线拍片。其不足之处主要是不能连续切片,故难塑型确立微血管的立体构筑。此外,还应在操作中避免影响酶的组织化学的因素,以免染色效果不佳。

综上所述,在对疤痕的微血管形态进行研究时,引人硷性磷酸酶组化法去显示疤痕的微血管构筑,提供疤痕微血管的形态学资料,进行计量学研究,并对其微血管构筑特点与临床防治的关系作进一步的理论探讨,将具有不容忽视的意义。

参考文献

l.Bell MA,and Scarrow WG.Staining for mlcrovascular alkaline phosphatase In thick celloldin section of nervous fissue:morphometrlc and pathological applications.Micaovas Res.1984;27;189—203

2.王有伟,陈以慈,硷性磷酸酶染色法(钙铅法)在研究人脑和心脏微血管方面的应用,解 剖学杂志1986;9(3):227

3.陈增保,应用硷性磷酸酶组化法显示脑血管构筑的新体会,广东解剖学通报1990;12(l):115

4.Krystyna AP,et al:Regional differences In capillary density of the normal human dermls.Plast Recenstr Sufg 1989;83(6):939

5.戎广亚,田中,微循环形态学研究的常用方法及其评价,中国病理生理杂志,1988;4(4):247

作者单位:湛江医学院整形研究室

湛江医学院附院整形外科